関連するソリューション

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

業務改革

先端技術部

エバンジェリスト 佐藤 久

●テーマ選定にいたる経緯

お久しぶりです。先端技術部の佐藤久です。

8

月に入り暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。コロナ対策だけではなく熱中症にも気を付けて、水分補給や空調管理などご自愛いただければと思います。

先般、

Society5.0

について話題にあがったのですが、恥ずかしながら言葉しか認識しておらず、説明することができなかったため、この機会に「

Society5.0

(ソサエティー

5.0

)」について内容を整理して理解していきたいと思います。

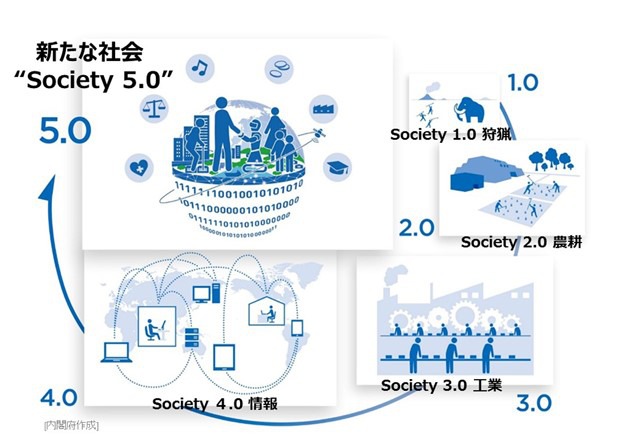

●Society5.0とは

「 Society5.0 」は、「 サイバー空間(仮想)とフィジカル空間(現実)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会( Society )」 を指します。内閣府が 2016 年に出した『第5期科学技術基本計画』内で「日本が目指すべき未来社会の姿」として初めて「 Society5.0 」が提唱されました。前文だけでは抽象的でわかりづらいので後ほど整理していきます。

狩猟社会(

Society 1.0

)、農耕社会(

Society 2.0

)、工業社会(

Society 3.0

)、情報社会(

Society 4.0

)に続く、新たな社会を指します。現在は

4.0

の情報社会です。同じ意味で「超スマート社会」という言葉でも表現されることがあります。

※外部サイト:

Society 5.0

「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料

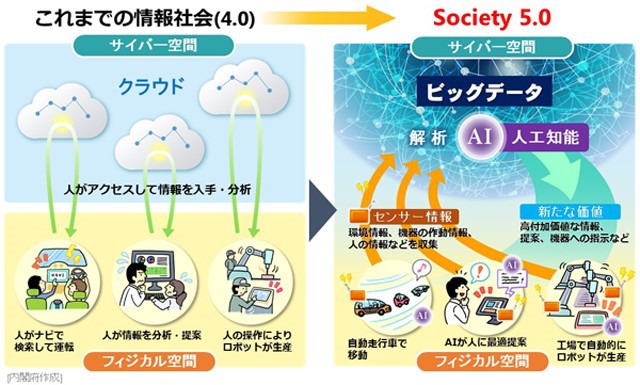

●キーワードはビッグデータ、AI、IoT、ロボット

サイバー空間(仮想)とフィジカル空間(現実)との融合は、ビッグデータ、

AI

、

IoT

(※)、ロボットが実現していくとされています。それらは現在も存在しますが、情報社会(

4.0

)との差は何でしょう。

4.0

まではデータの収集や解析、それに伴う行動などを人がサイバー空間にアクセスして実行していたのが、

5.0

では

IOT

が収集し、

AI

が解析し、ロボットが行動するようになることです。ポイントとしては、データを人が操作するのではなく、人以外が操作して行動までつなげます。自動運転など既に実現しかけているサービスもありそうです。融合という言葉がつくように

Society5.0

の実現にはデジタルトランスフォーメーション(

DX

)の本格展開が重要となってきます。

※外部サイト:

Society 5.0

「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料

※ IoT の例については、以前投稿された以下コラムをご参照ください

『コロナ禍で爆発的に増大する

IoT

機器」を考える(前編)』CSS部 藤原

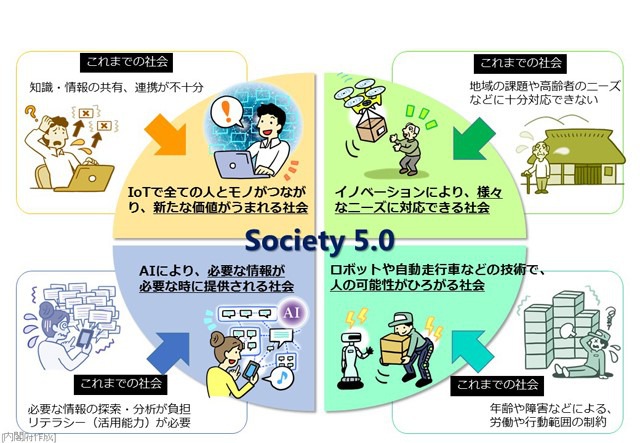

●Society5.0で実現できる社会

Society5.0

で実現できる社会として、前述した第5期科学技術基本計画に以下の記載があります。

「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、

性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことので

きる社会」

説明資料には以下 4 例が挙げられています。

(1) IoT で全てのヒトとモノがつながり、あらたな価値が生まれる社会

知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分でしたが、その課題を解決することで、高付加価値の情報が得られ大きな成果を生み出すことができます。

(2)イノベーションにより、様々なニーズに対応できる社会

過疎地や離島への配達など十分なニーズに応えられなかったサービスが、イノベーションにより解決することが可能になります。

(3) AI により、必要な情報が必要な時に提供される社会

情報にあふれ探索・分析にはスキルや労力が必要だったものが、 AI で自動提供されることで負担から解放されて、付加価値の高い作業をすることができます。

(4)ロボットや自動走行車などの技術で、人の可能性がひろがる社会

自動運転でお年寄りも移動がしやすくなるように、年齢や身体的などの制限を技術が解決することで可能性がひろがります。少子高齢化を迎える日本には優先度は高いです。

※外部サイト:

Society 5.0

「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料

●実現に向けての政府の取組

上記の夢のような社会を実現するために、第5期科学技術基本計画には様々な取り組みの記載があり、一部を抜粋します。取組結果は今後レビューとして内閣府 HP で発表されていきます。

(1)人材力の強化

イノベーション創出に向けた企業、大学、公的研究機関の本格的連携とベンチャー企業の創出強化などを通じて、人材、知、資金の好循環システムの構築を行っていきます。中国では既に中等教育から AI や機械学習が必修化されているなど、世界的にも人材の育成が重要視されています。

(2)基盤技術の戦略的強化

超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術の強化。現在の中核となる 5G では米中にシェアを奪われましたが、次の 6G ( Beyond5G )では日本のシェアを拡大するなど基盤技術の獲得のため促進や補助をしていきます。

(3)先行的な社会実装の促進(スマートシティ)

地域が主体となる施策の推進。スマートシティではトヨタ社のウーブン・シティが話題になっていますが、そのほか 157 地域で 229 事業が 実証・実装進行中です。

(4)法制度の見直し

新たな製品・サービスやビジネスモデルに対応した制度の見直しをします。自動運転には道路交通法の見直しなど。そのほかロボットがより社会に馴染みやすくなるよう、エレベータに無線通信が必須にするなど標準化ルールの整備も必要になります。

●Society5.0の認知度は16%

日本としては世界に先駆けて実現したい Society5.0 ですが、国内でどれほど認知度があるでしょうか。一般財団法人 経済広報センターが 2019 年 12 月に出した『「 Society 5.0 に関する意識調査」結果報告』 ( ※外部サイト:「 Society 5.0 に関する意識調査」結果報告 ) で認知度が報告されています。

≪ Society 5.0 について≫

「内容を知っている」=3%、

「内容をある程度知っている」= 13 %

「言葉は聞いたことがある」= 27 %

「全く知らない」= 57 %

内容は知っている方はわずか

3

%、ある程度知っている方を含めても

16

%です。割合としては「全く知らない」が最も高く、

57

%となっています。インターネットを利用したアンケートですので、利用されない方の回答を含めるともっと低くなると予想されます。

Society5.0

は一部の

IT

企業が関係するだけではなく、社会として実現していくものですので、もっと周知していく必要があると考えます。

●まとめ

今回、 Society5.0 の内容を理解することができました。先進技術では米中に押されっぱなしだと考えていたのですが、日本として様々な取り組みをしていることがわかりました。内閣府の報告は随時アップデートされていくので、継続的にウォッチしていきます。また、自身の考える提案やサービスが情報社会の枠組みを超えていない 4.1 だと痛感しました。奇しくも With コロナ時代でサイバー空間への融合には追い風が吹いていると考えます。ケースバイケースで柔軟な対応が必要になることはありますが、 Society5.0 を常に意識してイノベーションに挑んでいきたいです。最後までお読みいただきありがとうございました。

以上

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。