関連するソリューション

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

業務改革

株式会社IDデータセンターマネジメント

上坂 明

あけましておめでとうございます。IDデータセンターマネジメントの上坂です。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

本題に入る前に、前回取り上げさせて頂きました「電子帳簿保存法の改定」について、請求書・領収書などの電子保存義務化が2年延期となりました。

2023年12月末までの猶予期間は以下2点を満たす(=システム化が間に合わない)場合、

紙媒体での保存も可能となります。

1.所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存を

することができかなったことについてやむを得ない事情があると認める場合

2.当該保存義務者が当該電磁的記録の出力書面の提示又は提示の求めに応じることが

できるようにしている場合

この場をもって訂正させて頂きます。

さて、本題に入ります。

日本の無線LANの周波数帯は長らく2.4GHz帯と5GHz帯が利用されていました。

現在検討が進められている次期Wi-Fi規格であるWi-Fi 7(IEEE802.11be)、および最新の規格であるWi-F 6(IEEE802.11ax)を拡張したWi-Fi 6Eと呼ばれる規格では、6GHz帯も利用帯域として含まれています。

Wi-Fi 6E規格、厳密には6GHz帯の周波数帯は既に世界では利用されており、一例を挙げると

2020年4月には米連邦通信委員会(FCC)が免許無しで6GHz帯を利用可能とする承認を終え、米国内では利用可能となっております。

日本も追随する形で検討が行われていますが、現時点では6GHz帯域利用は未承認の状況です。

以下は各規格の詳細です。

| Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |

Wi-Fi 6 |

Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| IEEE規格 | 802.11n | 802.11ac | 802.11ax | 802.11be | |

| 最大通信速度 | 600Mbps | 6.9Gbps | 9.6Gbps | 46Gbps | |

| 利用周波数 | 2.4/5GHz | 5GHz | 2.4/5GHz |

2.4/5/6GHz |

2.4/5/6GHz |

| 最大帯域幅 | 40MHz | 160MHz | 160MHz | 320MHz | |

| 変調方式 | OFDM/ 64QAM |

OFDM/ 256QAM |

OFDM/64QAM | OFDM/ 4096QAM |

|

| ストリーム数 | 4×4 | 8×8 | 8×8 | 16×16 | |

Wi-Fi 6と比較するとWi-Fi 6E は6GHz帯が利用可能であること以外のメリットは無いように思えますが、6GHz帯を利用する最も大きなメリットは「周波数帯が増えることによるチャネル数の増大」にあります。

チャネル数増大の恩恵

チャネルとは無線LANでのデータ送受信に必要な周波数の幅を意味します。

例えば、2.4GHz帯は1チャネルあたり22MHzの周波数を利用します。周波数が重なりあうと電波干渉が発生し、通信品質の低下・通信障害の原因となるため周波数が重ならないよう、以下のように5チャンネルずつ離すようにします。つまり利用出来るチャネルは3チャネルのみ

となります。

【チャネル設定例】

・1CH、6CH、11CH

・2CH、7CH、12CH

・3CH、8CH、13CH

【参考:2.4GHz帯のチャネルとチャネル幅】

| チャネル | 周波数(MHz) | チャネル幅 |

|---|---|---|

| 1 | 2412 | 2401-2423 |

| 2 | 2417 | 2406-2528 |

| 3 | 2422 | 2411-2433 |

| 4 | 2427 | 2416-2438 |

| 5 | 2432 | 2421-2443 |

| 6 | 2437 | 2426-2448 |

| 7 | 2442 | 2431-2453 |

| 8 | 2447 | 2436-2458 |

| 9 | 2452 | 2441-2463 |

| 10 | 2457 | 2446-2468 |

| 11 | 2462 | 2451-2473 |

| 12 | 2467 | 2456-2478 |

| 13 | 2472 | 2461-2483 |

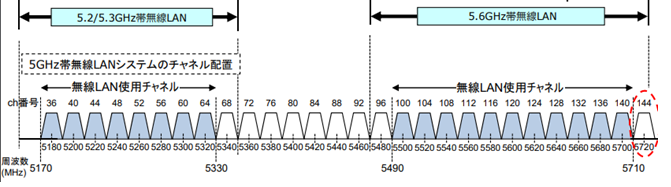

5GHz帯は1チャネルあたり20MHzの周波数帯を使用するため、4チャネルずつ離したチャネルを割当てます。日本では5GHz帯で使用可能な周波数帯は以下3種となり、利用出来るチャネルは計20チャネルとなります。

尚、5.2GHz帯、5.3GHz帯は屋外での使用は電波法により禁止されており、屋内専用の周波数となります。

・5.2GHz帯(W52※) :5150 ~ 5250Mhz(36、40、44、48の計4チャネル)

・5.3GHz帯(W53):5250 ~ 5350Mhz(52、56、60、64の計4チャネル)

・5.6GHz帯(W56):5470 ~ 5730Mhz(100、104、108...144の計12チャネル)

※34チャネルから利用する日本固有の規格(J52)もあります。

【参考:5GHz帯のチャネル使用イメージ】

しかし、上記5GHz帯のチャネルのうち、8チャネル(160MHz)を束ねた場合、2チャネル分でほぼ全ての周波数帯を利用することとなるため、電波干渉が確実に発生する状況となります。

通常の運用では2チャネル(40MHz)や4チャネル(8MHz)ボンディングで運用することが殆どであり、最大通信速度を得ることは難しいことが分かります。

つまり、チャネル数が増えることで規格の最大帯域幅を利用しやすくなるということとなります。

6GHz帯で利用可能な周波数

実装に向けた検討が進んでいるWi-Fi 7については、最大帯域幅が320MHzでの実装が予定されていますが、利用には16チャネル分のボンディングが必要となるため、6GHz帯の全チャネル利用がほぼ必須となります。

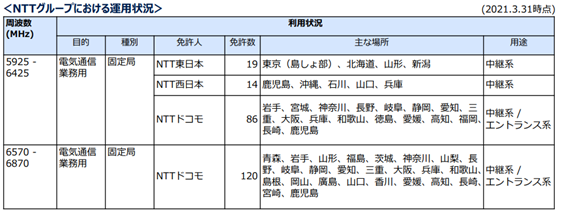

ただし、6GHz帯は既に放送事業、固定衛星(アップリンク通信)、固定無線システムが既に利用しており、例えば固定無線システムでは「5925 ~ 6425MHz」、「6570 ~ 6870MHz」の帯域を既に使用しています。

これらの周波数との共用条件の整備結果によっては、「一部帯域のみ無線LAN利用可能」、または「屋内のみ利用可能」などの条件付きで認可されるのではないかと予想されます。

【参考:NTTグループ 固定無線システムの6GHz利用状況】

※外部リンク:<出典:総務省 固定無線システム(6GHz帯)の運用状況 より抜粋リンク>

6GHz帯利用で通信速度は速くなるのか

では、「6GHz帯が利用可能な無線APを利用すれば、通信速度は向上するのか」と言われると、答えは「No」となります。理由は大きく分けて2つあります。

1点目はバックボーンの問題です。

オフィスなどで無線LANを利用する場合、無線APから各フロアのフロアスイッチ間は有線LANで接続されています。標準的なフロアスイッチであれば、1GbpsのLAN線が殆どだと思います。この有線LAN・接続スイッチ全ての増強、およびバックボーンとなるインターネット回線についても増強が必要となるため、大掛かりなインフラ増強が必要となります。

2点目は高周波数帯の特性の問題です。

高周波数の電波は直進性が高く、壁などの障害物があると大きく電波が減退します。そのため、5GHz帯では問題無く繋がっていたエリア(壁で囲まれている会議室 等)でも、通信が不安定になる等の問題が発生する可能性があります。

そのため、APの再設置(サイトサーベイによる通信可否エリアの調査等)や子機APの設置検討が必要となります。

最後に

日本での6GHz帯の利用開始は総務省「5.2GHz帯及び6GHz帯無線LAN作業班」により

2022年中の法改正を目標に検討が進められていますが、電波法の改正に至るまではまだまだ時間が掛かる見込みです。(下段リンクより詳細資料が閲覧できます)

Wi-Fi7の実用化についても2024年以降と言われており、6GHz対応製品も2024年以降に普及が進むのではないかと考えています。

現時点ではWi-Fi 6Eの魅力は薄く、課題も多くあるものの「柔軟な無線LAN運用設計が可能となること」は魅力的であると思います。今後に期待し、動向に注視したいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました

※外部リンク:<関連リンク:総務省 5.2GHz帯及び6GHz帯無線LAN作業班 >

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。