関連するソリューション

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

業務改革

エバンジェリスト・フェロー 玉越 元啓

今回のテーマは、「WEB3.0」についてです。その概要や注目を集める背景をお話します。

- WEB3.0とは

- WEB1.0から3.0へ

- WEB3.0を支える技術

- WEB3.0で考えられる社会(ユースケース)

- リスク

WEB3.0とは

「WEB3.0」の生まれは意外に古く、2014年に、イーサリアムの共同設立者(※外部サイト:ETHEREUM: A SECURE DECENTRALISED GENERALISED TRANSACTION LEDGER)の一人であるギャビン・ウッド氏によって提唱された概念です。(※外部サイト:ĐApps: What Web 3.0 Looks Like)

現在のインターネット・ネットワークサービスの利用においては、GAFAMに代表される巨大企業に情報が集中しがちであり、サイバー攻撃によるセキュリティリスクの規模が大きすぎる、個人情報が巨大企業に独占されている、といった課題が問題視されています。

WEB3.0はこうした現状のアンチテーゼとして提唱されたもので、テクノロジーを活用して分散管理することで情報の主権を民主的なものにしようという概念です。

WEB1.0から3.0へ

『WEB x.x』という表現は、なにかしらの規格を表すものではなく、縄文時代から弥生時代やお笑い〇〇世代、のように、インターネットの利用において技術や価値観などの文化を共有する期間を指した言葉です。現在、新しい利用方法の潮流が見え始めており、それを指してWEB3.0と表現します。

WEB1.0は、初期のインターネットを指した言葉で、企業や個人のWEBページなど静的コンテンツが中心の、読み手と書き手が分かれていた時代です。

WEB2.0は、動画投稿サービスやSNSに代表されるソーシャルメディアの利用が当たり前に行われている現在を意味します。誰もが、読み手にも書き手にもなる時代、と言えます。ただし各種サービスやメディアのプラットフォームは特定の運用者によってもたらされるものでした。

WEB3.0では、読み手・書き手になるだけでなく、プラットフォームの運営も参加者が一部担うことになり、「所有する」と表現されています。「生産者/サービス提供者」と「消費者」の境界がなくなることで、 「プロシューマ」というあり方が一般化しはじめています。プロシューマとは、生産者(プロデューサー)と消費者(コンシューマ)を組み合わせた造語で、自分が欲しいと思った商品を自ら開発する人を指しています。

| 比較観点 |

Web2.0 |

Web3.0 |

|---|---|---|

| 信頼モデル |

一元化されたサービス、サーバー、およびソフトウェアによって実装されており、それらを運営する企業を信頼して利用する。 |

中央当局はなく、ピアツーピアで信頼する。 |

| ガバナンス |

運営する企業による |

利害関係者(ガバナンストークン保有者)に分散される分散型自律組織(=DAO) |

| 事業スキーム |

|

|

| コンテンツ |

ソースコンテンツを複製できる |

内ユーザーが所有 Web2.0サービスから切り離される |

| ユーザーインターフェイス |

ウェブ/モバイルアプリ |

分散型アプリ(dApps) |

| ユーザー認証方法 |

ユーザーID/パスワード/その他の認証 |

ブロックチェーン上の所有者のレコードへのアクセスのロックを解除する秘密鍵 |

WEB3.0を支える技術

ブロックチェーン

分散管理といわれますが、データが散在するのではなく、相互に保持して監視しあうことがポイントです。複数のユーザーで取引情報が共有されます。データの改ざんや複製、不正アクセスが行われた場合、他のユーザーとの差異が発生するため、不正がすぐに検出されます。

参考:暗号通貨だけじゃない!ビジネスに活用できるブロックチェーンの技術とは?

DAO

DAO(Decentralized Autonomous Organization)は「分散型自律組織」と呼ばれます。ブロックチェーン上で世界中の人々が協力して管理・運営される組織のことです。ブロックチェーンが持つ取引を承認するための仕組みをつかって、参加者が組織の方針に対して賛成/反対を表明し、機械的に集計された結果が公開されて、遂行されていく運営となります。

分散型ファイナンス/DeFi

ブロックチェーン技術を活用した金融仲介アプリケーションのことで、すべての取引記録が、ブロックチェーン上に記録されるため、取引記録の正しさはユーザーにより承認されます。中央管理者がなくても安全で信頼性の高い金融サービスと言えます。

NFT

NFT とは、ブロックチェーン技術を用いて作られる、複製・改ざんができないデジタルデータのことで、非代替性トークンとも呼ばれます。坂本龍一氏による「Merry Christmas Mr. Lawrence」のメロディーを595音に分割した1音ずつのNFTとして発売されたことも話題になりました。

参考:アートから見るIT ~Banksy(バンクシー)-NFT-Blockchain(ブロックチェーン)-SDGs (前編)

Dapps

Dappsのバックエンドコード(スマートコントラクト)は、集中型サーバーではなく分散型ネットワークで実行されます。データストレージにブロックチェーンを使用し、アプリロジックにスマートコントラクトを使用しています。

スマートコントラクト

スマートコントラクトは、1994年にNick Szaboが提唱した概念です(※外部サイト:Smart Contracts)。実際は、すべての人がそれらのルールに従って正確に契約の内容を表示および実行できるようにチェーン上に存在する一連のコードのようなもので、契約条件をコンピューターコードに変換することで契約をデジタル化し、契約条件が満たされると自動的に実行される仕組みを意味します。チェーン上に通貨(仮想通貨)を保持しているため、こうした仕組みが実現できます。

WEB3.0で考えられる社会(ユースケース)

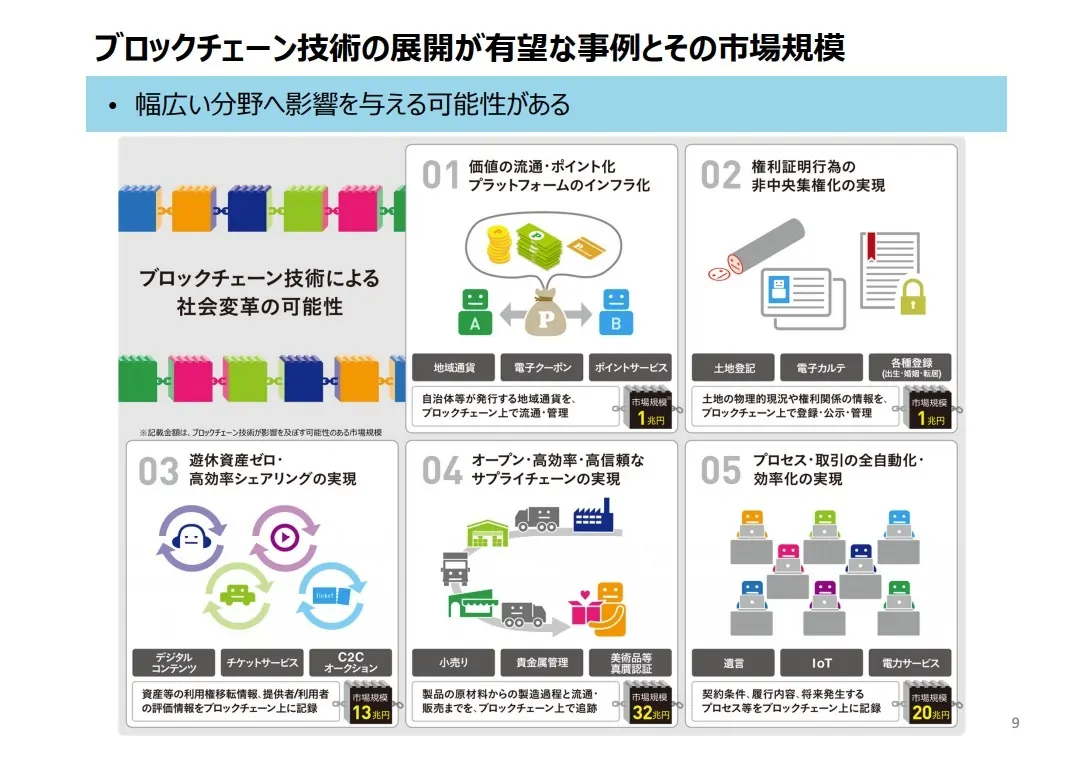

WEB3.0はブロックチェーン技術に基づくものですので、幅広く、ブロックチェーンによってもたらされる社会のイメージについて解説します。

出展(※外部サイト):平成27年度 我が国経済社会の 情報化・サービス化に係る基盤整備 (ブロックチェーン技術を利⽤したサービスに 関する国内外動向調査) 報告書概要資料 / Blockchainに関する最近の動向

上図それぞれの観点についての解説です。

- 価値の流通・ポイント化プラットフォームのインフラ化

ポイントが、発行体以外との取引にも利用されるようになる。その結果、ポイントが転々流通することで通貨に近い利用が可能となり、さらにポイントサービスが預金・貸出に類する役割を担うことができるようになります。

- 権利証明行為の非中央集権化の実現

土地の登記や特許など、国管理のシステムをオープンな分散システムで構成することにより、届出管理等の地方自治体業務減少といった、政府の業務負担減少が可能になります。利用者からみると、本人証明としての印鑑文化や、各種契約時(スマホ、銀行口座開設等)の際の本人確認のための書類提出等のプロセスが大きく変わる可能性があります。

- オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの実現

小売店(川下)、卸(川中)、製造(川上)で分断されている在庫情報や、川下に集中していた商流情報が共有されることで、サプライ チェーン全体が活性化/効率化するとともに、川上の交渉力の強化につなげられます。

製品等は、IoTの進展や製品保証とも連携することで、最終 消費者への販売後のプロダクトライフサイクルをトラッキング可能となり、売切りではないビジネスへ転換するチャンスが生まれます。

- 遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現

C2C取引が、現在のシェアリングエコノミーのプラットフォーム事業者を介在せずに行われる環境が構築可能となります。レンタカーに代表される資産の稼働率のほか、入場券、客室、レンタカー等の利用権限管理の効率化が期待されています。

- プロセス・取引の全自動化・効率化の実現

各企業におけるバックオフィス業務(契約や取引の執行、支払・決済、稟議などの意思決定フロー等)の大半を置きかえることが可能。IoTとスマートコントラクトによるマイクロペイメントを組み合わせることで、受益者負担をより正確に反映した公共サービス等のコスト負担の仕組みが期待されます。(例えば、ゴミの量や道路の利用量に応じた課金による税徴収等)

WEB3.0のリスク

トラブルは自己責任

WEB3.0(Web3)では、利用者が運用者でもあるため、データ流出などのトラブルが発生しても個人で対処する必要があります。セキュリティの高いデータ管理の方法やトラブル時の一定の対応方法を把握していないと、使いこなすのは難しいと言えます。Web3.0では、データを個人で管理する必要があるため、例えば、決済情報を第三者に盗まれて被害を受けても、救済を求める先がありません。

クレジットカードでは発行体が不正利用の検知などの監視やカードの再発行などの運営を行うかわりに、使用料を支払う仕組みとなっています。

一般社会の普及に時間を要する

2022年時点ではWEB3.0 に必要な法整備がほとんど進んでおらず、規制の調整や監視体制の構築に伴う法整備が間に合っていない状況です。国内法の整備如何によっては、一般社会に普及するまでには時間がかかる可能性が高いです。特に仮想通貨に対する整備が遅れており、その方向性については現在検討の真っただ中です。(参考 ※外部サイト:第208回国会 参議院 財政金融委員会 第4号 令和4年3月16日)

ガバナンス/民主的運営の問題

ブロックチェーン自体がもつ問題として、記録を承認するために必要な一定割合(例えば50%)以上を特定のグループからの参加者が占めてしまうと、そのブロックチェーンに基づく運営は、そのグループの意思によって恣意的に決められてしまう可能性があります。参加者の性善説によらない運営の公平性をどう担保するかについて、議論されているところです。

まとめ

WEB3.0による新しいサービス形態が生まれる一方、Web 2.0にも、利用者の理解、規模、サービスの多様さ、顧客保護の仕組み、などの点で依然として優位性があるため、WEB2.0とWEB3.0は、利用される場面をすみ分けて並走することになります

当面は、WEB3.0の方が相応しいがWEB2.0で運営せざるを得なかったところが、WEB3.0に置き換わっていくものと思われます。投票サイトや取引所などのコンテンツのトランザクションを提供したいサイトのバックエンドが Blockchain・Bitcoin、などのWeb3.0コンポーネントを利用するようになります。