関連するソリューション

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

業務改革

データ・マネージメント・サービス部第2部

エバンジェリスト 千葉 由紀祐

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社員の健康・安全と事業継続のためにリモートワーク環境の整備が急速に進み、各企業で職場や就労環境に大きな変化がありました。

リモートワークも業務の制約やコミュニケーション面などから生産性への影響が心配されましたが、コミュニケーションツールの活用、電子化による業務プロセスの見直しなど、

IT

サービスの活用によって懸念は大分解消されたのではないでしょうか。

今年からワクチン接種が開始されたとしても、引き続きこの感染症と共存していくためには、未だ出社を必要とする業務への対策、現状の取り組みに対する顧客及び従業員満足度評価を受けての改善、緊急事態として早期導入が求められたため暫定対応としていた規程・プロセス等の整備に取り組む必要もあると思います。

そうした

IT

サービスの活用・導入後の継続的な改善には

IT

サービスマネジメントシステムの仕組みや考え方は有効です。

今年も引き続き

IT

サービスマネジメントを中心に発信していきますので、宜しくお願いします。

今回は、リモートワークの浸透とあわせて注目されているナレッジ管理(ナレッジマネジメント)を取り上げていきます。

注目されている主な理由として、リモートワークの浸透により、今までは人の行動観察や、何気ない会話による学習機会の損失を補完する、情報共有としての活用。また、コロナ禍で企業間競争が激化する中、社内のナレッジ(経験や知識、情報)活用によってケイパビリティ(組織が持つ力、組織力)が高まることが挙げられます。

本稿では後者のケイパビリティを高める観点を中心に述べていきます。

●

ナレッジ管理(ナレッジマネジメント)とは

IT

サービスマネジメントにおけるナレッジ管理を述べるにあたり、まず、ナレッジマネジメントの代表的なフレームワークとして、野中郁次郎一橋大学名誉教授らが提唱した

SECI

モデルに触れていきます。

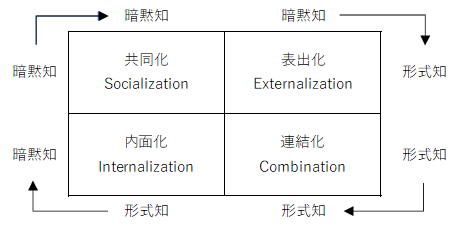

<4つの知識変換モード>

【引用】:野中郁次郎、竹内弘高『知識創造企業[新装版] ver1.0』図3-2(東洋経済新報社

,2020)(Kindle)

①個人の暗黙知からグループの暗黙知を創造する「共同化」

②暗黙知から形式知を創造する「表出化」

③個別の形式知から体系的な形式知を創造する「連結化」

④形式知から暗黙知を創造する「内面化」

【引用】:前掲『知識創造企業[新装版]』loc.1978

SECI

モデルは、知識を形式知(文章など形式言語で表すことができる知識)と暗黙知(人的な知識、直観、勘、価値観等、形式言語で表現しがたい知識)の2つに分類し、①共同化、②表出化、③連結化、④内面化の4つの変換モードで相互作用させることで、新たな知識を創造するというものです。

個人が持つ暗黙知に重きを置き、個人から組織へ、暗黙知から形式知へ変換することで、形式知の組み合わせによる新たな知識創造につなげることができる。

暗黙知を如何に形式知として共有できる形にするかがポイント

と言えます。

●ITサービスにおけるナレッジ管理とは

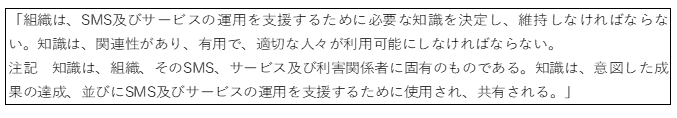

IT

サービスのマネジメントシステムにおいては、国内規格

JIS Q 20000:2020

では「知識」を要求事項としています。

【引用】:JIS Q 20000-1:2020 7.6 知識 P17

※SMSの全体像は前回コラム

「

ITサービスのマネジメント SMSとは」

参照

当項目は

JIS Q 20000-1:2012

から

JIS Q 20000-1:2020

に改訂された際に追加されており、サービスマネジメントシステムの支援において、知識(ナレッジ)の活用の重要性が増したことが追加の理由と考えられます。

具体的なナレッジ管理の手法として、

ITIL®

※

V3

のナレッジ管理プロセスでは、データ・情報・ナレッジ、知恵(

DIKW

)の階層の考え方のもと、サービスナレッジマネジメントシステム(

SKMS

)により、全てのプロセスで利用可能とすることで効率性向上、品質改善等を図ります。

個人などから取得したデータを、情報として使える様に加工し、その情報の分析結果や個人の経験などがナレッジとなり、ナレッジを組み合わせることで新たな“知恵”を生み出す。それらをサービスライフサイクル全体や継続的改善で活用するという考え方です。

ナレッジ管理プロセスにおいても、前述の暗黙知どのように形式知できるかが、新たな“知恵”を生み出す点で重要といえます。

例えば、同じマニュアルに基づいて障害対応を行なっても対応者によって復旧スピードにばらつきがあるのであれば、暗黙知がないか、形式知として共有すべき点はないか、常に意識することが新たな“知恵”を生むきっかけとなります。

●ナレッジ管理を有効的に機能させるには

ナレッジ管理を有効に機能させるには、言語化・入力し易い形式知に偏らず、暗黙知を如何に蓄積するかがポイントです。主なポイントは以下の通りです。

1.

ナレッジ管理による成果を継続的に見せる

個々人のナレッジ管理の必要性・有効性の認識を育てる。

2.

組織的に対応する

暗黙知を保持する人が言語化は難しいと考えているのであれば、行動を共にするなど、個人から組織の知識に変換する様、組織が主体となり対応する。

3.

自動的に蓄積される仕組みにする

知識のインプットをプロセス、ワークフロー等に組み込むことで、意識せずに蓄積される仕組みにする。

4.

ナレッジを定期的に精査する

ナレッジ管理者を置き、定期的に内容を精査することで、ナレッジの蓄積を促す体制を作る。

これらの取り組みとあわせて、ナレッジ管理プロセスの定期的な有効性評価による継続的改善を図ることが重要です。

●まとめ

ナレッジを蓄積・共有するためのナレッジマネジメントツールは、AIやクラウドを利用したものをはじめ、多くの企業からサービス提供されています。

目的に合わせて、利便性・効率性の高いツール開発・選択も大事なポイントと言えますが、マネジメントシステムの仕組みの中でどのように活用し、継続的改善を図るかが重要です。

ナレッジ管理を有効的に機能させることで、社員の知識が結集され、知恵が生まれ、組織力(ケイパビリティ)が高まることを理解頂けたら幸いです。

では、次回をお楽しみに。

参考文献:野中郁次郎、竹内弘高『知識創造企業[新装版]』(東洋経済新報社,2020)(Kindle)

ITIL® is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。