サイバー・セキュリティ・ソリューション部

テクニカルスペシャリスト 藤原 和紀

まもなく今年も終わろうとしていますが、皆さんにとって良い一年だったでしょうか。

今年もいろいろありましたが、個人的に気になったのは、セブンアンドアイへの買収提案騒ぎや、船井電機のいきなりの破産手続きでした。

また、我々の業界でもKDDI社によるLAC社へのTOB、SCSK社からネットワンシステムズ社へのTOB、そしてNECグループの再編と業界が変化し続けているのが印象的でした。

そして、ここにきてソニーグループによるKADOKAWAへの買収提案が非常に気になります。実現すれば、面白い相乗効果が期待できるかもしれません。

我が家のIoT化が進展

今回はちょっと気分を変えてプライベートなお話をしますと、今更ながら先日やっとスマートスイッチを導入しました。我が家のIoT化が一歩前進です。というのも、PCがフリーズすることが増えてきて、2~3週に1回はリセットボタンを押さざるえない事が増えてきたためです。

リモートでも電源のONはNASやルータからWake-on-Lanを使えば起動できます。シャットダウンもRemoteDesktopから可能です。

でも、フリーズだけはiLOやiDRACの様な、リモート管理ハードウェアが無いとどうにもできないので、今まではリモートの場合、家族に電話等でリセットを依頼していました。

いままで、リセットの為だけにお金をかけるのが惜しく二の足を踏んでいましたが、今回一週間の長期出張が入ったので、これを機にスマートスイッチの導入に踏み切りました。

スマートスイッチ

メーカーはSwitchBot(スイッチボット)で中国のメーカーです。SwitchBotの基本は、ボットになります。他にも、スマートプラグというのもあって、電源のON/OFFだけならこちらの方が安いのですが、PCに使うのはためらいがありボットにしています。

ボットは、真ん中の小さな突起が指の代わりにボタンを押したりしてくれます。

使い方は簡単で、本体に既に電池が入っていますので、絶縁シートを抜くと稼働します。

そして、スマホに専用アプリを入れ、Bluetoothで接続すれば準備が完了です。

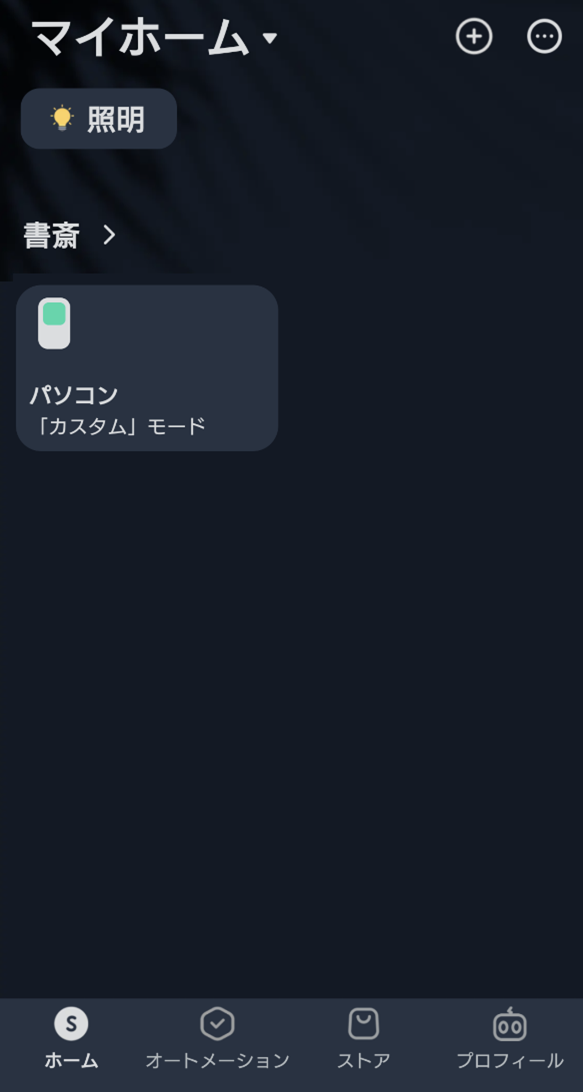

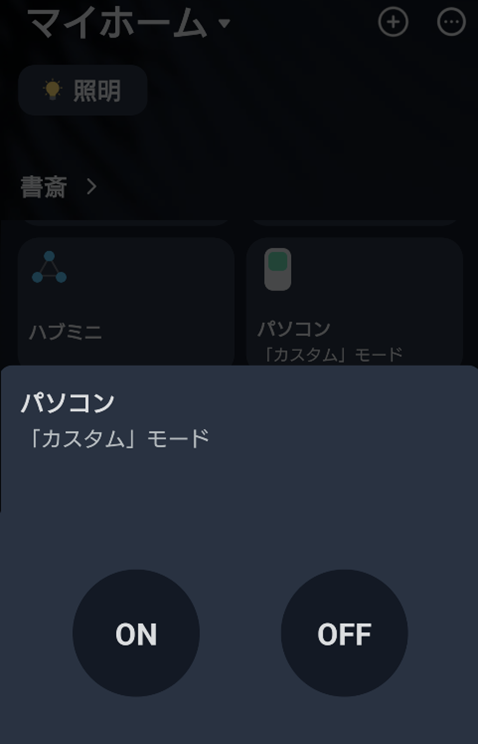

名前は何でも良いのですが、私は後程音声操作をしたいので、わかりやすく「パソコン」としました。

スイッチモードとカスタムモード

スイッチを押すモードは、デフォルト設定では「スイッチ」モードになっています。「スイッチ」モードとは、電灯のON/OFFスイッチ等で使うモードで、具体的にはスマホで「ON」を押すとアームが出た状態になり押したままの状態になります。「OFF」を押すとアームが仕舞われたままになります。この時、引き上げ専用パーツと呼ばれるパーツの接着面をスイッチに接着し、テグスをアームにひっかければ、アームが仕舞われる際にスイッチが浮き上がり、スイッチが切れるという仕様です。

ONとOFFは逆にもできますし、シンプルな仕様ですので、多くの壁スイッチに使う事が出来ます。

引き上げ専用パーツ

設置例

リセットスイッチの設定

ただ、今回はパソコンのリセットスイッチですので、押しっぱなしではありません。

押す時間設定を変更すればいいのですが、今回は別のモードを試してみます。

尚、SwitchBotには「押す」モードもあり、ボタンやスイッチを押すだけにするモードもあります。この場合は押す時間の設定が可能です。

この「押す」モードで、設定時間を1秒にすればリセットボタンを押す設定は完了です。

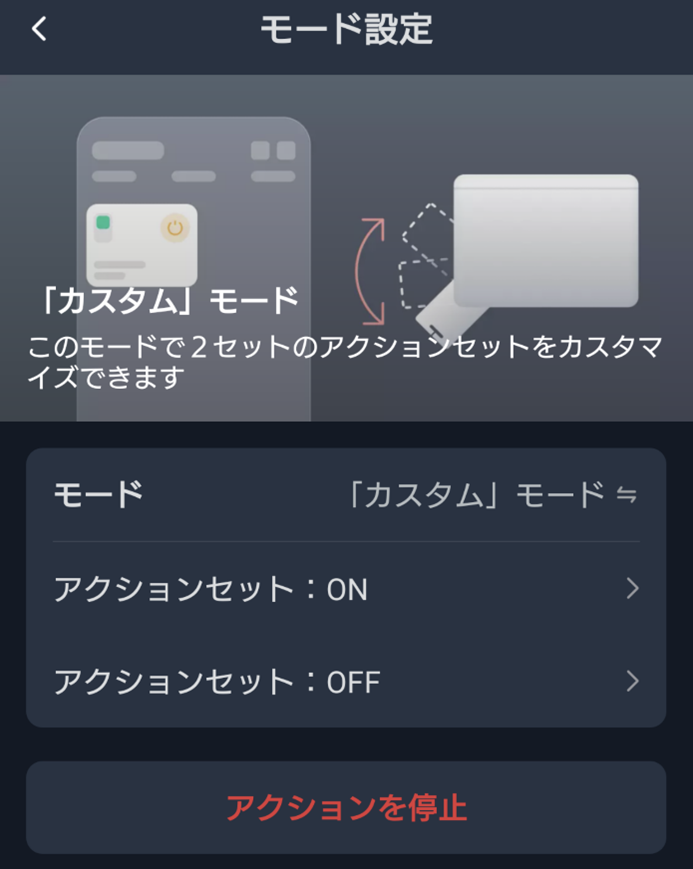

ただ、今回は「カスタム」モードを試してみます。

理由は2点。リセットボタンが小さく、うまく当てるように設置するのが面倒な事。そしてもう一つもリセットボタンが小さくて、設置したらリセットボタンに被ってしまい、物理的に押せなくなることと、USBポートや電源にも干渉することです。

そこで、SwitchBotボットは電源ボタンにセットすることにしました。

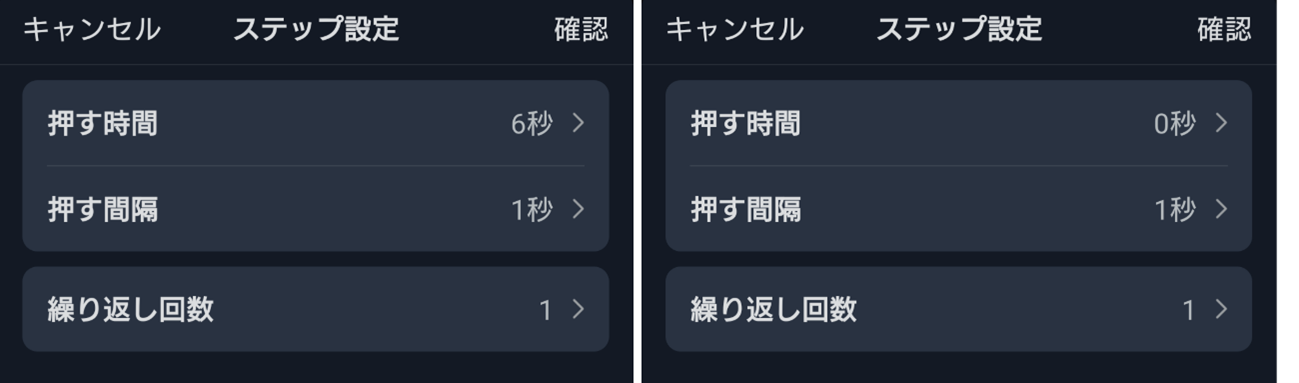

「カスタム」モードでは、押す長さや回数などを2つ迄セットできます。

一つは6秒にセットしました。こちらは電源長押しです。これで強制OFFすることができます。もう一つは1秒にして電源ONに対応します。

テストして問題なくボタンが動作したら、貼付対象の面をきれいにして、SwitchBotボットの両面テープの台紙をはがして対象に張るだけです。

これでスマホから強制再起動が出来るようになりました。

ですが、本来の目的は、外出先でパソコンのリセットをすることです。SwitchBotボットはWi-Fiに対応していませんので、このままですと、Bluetoothの届く範囲でしか操作できません。

SwitchBotハブの導入

次に必要になるのがSwitchBotハブです。SwitchBotハブ自体は超多機能赤外線リモコンと言えるもので、様々なリモコンをひとまとめにすることが出来る機械です。

この製品は、Wi-FiやBluetooth接続ができるので、これらを使って外出先からSwitchBot製品をリモートでコントロールできるハブとして機能します。

今回購入したのは、SwitchBotハブミニという一番低機能なハブです。

設定は、SwitchBotハブミニもスマホとBluetooth接続する事から始めます。

繋がったら、次はSwitchBotハブミニをWi-Fiに接続する為にSSIDとパスワードを入力し、接続を確認します。

BluetoothとWi-Fiに繋がったら準備完了です。

あとは、デバイスを登録していきます。まずはSwitchBotボットですが、こちらは先ほどの操作でスマホに登録されていますので不要です。

ひとまず、これで準備完了です。

多機能赤外線リモコンの活用

これで目的は達成ですが、せっかくですので、多機能赤外線リモコンも試してみたいと思います。とりあえず、シーリングライトとテレビを登録してみました。登録は簡単で、まず登録する機器を選びます。

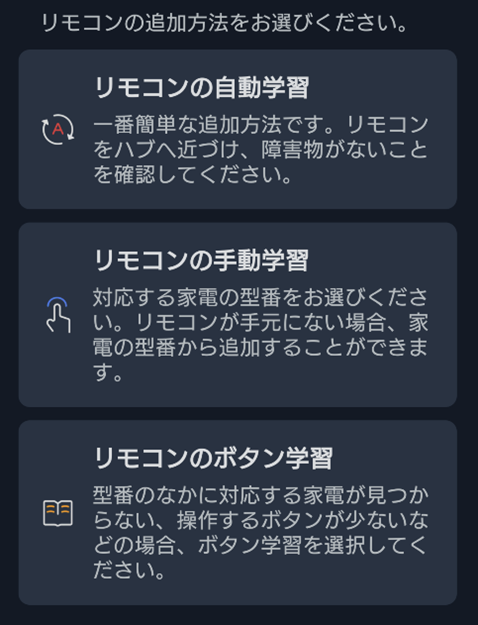

次に、リモコンの学習方法を選びます。

一番簡単なのは、リモコンの自動学習で、SwitchBotハブに向けてリモコンのボタンを押せば、自動学習してくれます。

自動学習以外の使い勝手は今一つで、手動学習は、機器の型番の網羅性が足りず、ボタン学習は全てのボタンの赤外線のコードを読み込ませないといけないのでかなり面倒です。

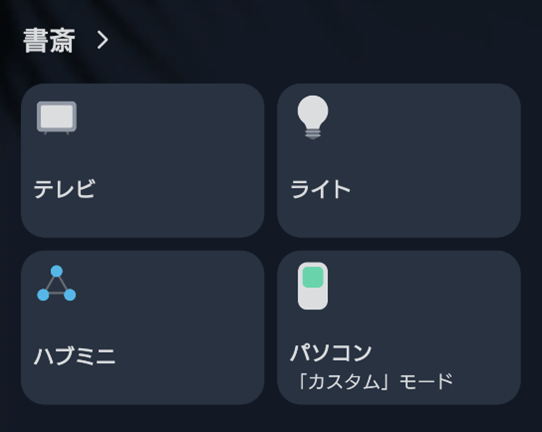

登録が終わると、トップ画面に操作できる機器が増えていきます。

これでスマホからテレビやシーリングライトの操作ができるようになりました。

正直、いちいちアプリを立ち上げるよりリモコンの方が便利です。リモコンを無くしたときは使うかもしれません。

音声操作の導入

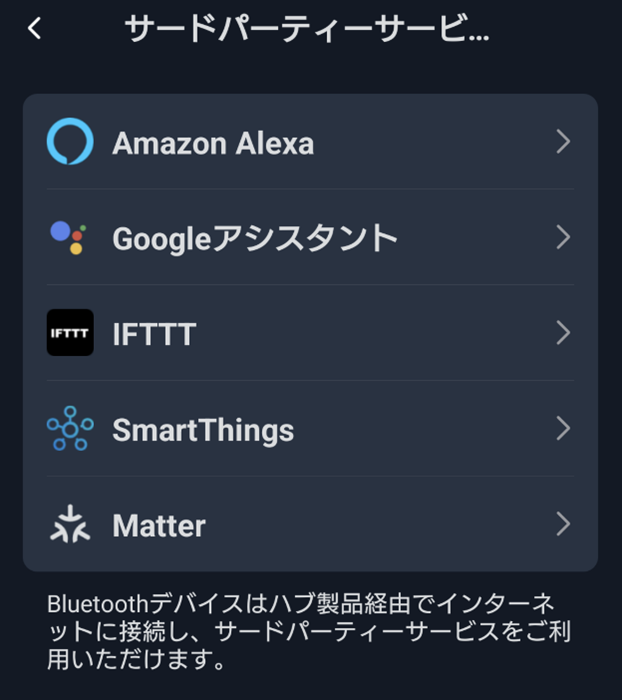

最後に、音声操作に対応させることにします。SwitchBotはAmazon アレクサやGoogleアシスタントなどにも対応しています。

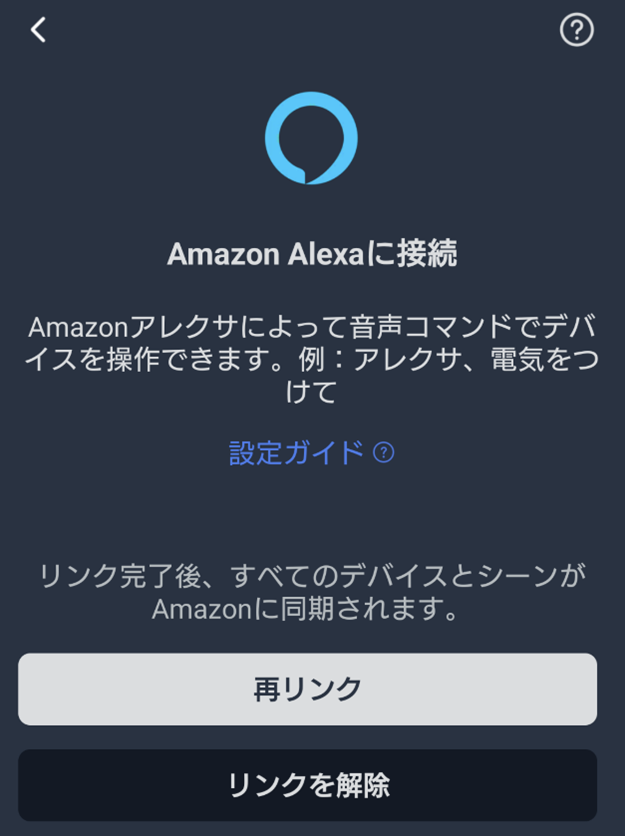

今回は、アレクサと繋げることにしました。

とはいえ、操作は簡単でアレクサにSwitchBotスキルをインストールし、SwitchBotハブからリンクをかけるだけです。

リンクすると、アレクサ側にもデバイスが登録されるので、音声で登録機器を操作できるようになり、「アレクサテレビつけて」「アレクサパソコンONにして」が出来るようになります。

ここで思い出しましたが、そもそもテレビはアレクサに登録してあるので、LAN経由で操作できるのですが、最初に試して以来使ったことがありません。

このように実用性は今一つですが、何事も出来るようにするまでが楽しい人間ですので、使わなくても後悔は有りません。リモートでパソコンの再起動が出来るようになっただけで充分です。

SwitchBotの便利な使い方

私はここまでで充分でしたが、もっと便利な使い方もできます。複数のSwitchBotを使えば、家じゅうほとんどの操作ができますし、SwitchBotはロボット掃除機やスマートロック、スマートカメラなどの家電も出していますので、これらがリモートで操作できます。(もっとも、SwitchBot製でなくもリモート操作できる機器はたくさんあるので、純正である必要性はあまり感じません。)

オートメーション機能

そして、SwitchBotアプリには、オートメーションという機能があります。オートメーション特定のアクションや時刻に、登録した操作を実行してくる機能です。例えば、玄関のスマートロックが解除されたらカーテンを閉め、ライトを付けてお風呂にお湯を張るといった一連の動作を実行する、あるいは起床の時間になったらライトを付けてカーテンを開けるという使い方ができます。

ただ、なかなかそれだけのことでお金はかけられないので、とりあえずあまり費用のかからない便利な使い方として、周りの機器をかたっぱしからリモコン登録して、全て電源OFFするオートメーションを作っておくと便利かと思います。

外出先でエアコンやテレビの消し忘れが心配なときも、リモートで電源が切れるので安心です。この為だけにでも入れる価値はあるかと思います。

ただし、この時期はヒーターやこたつに使いたいところですが、火災の危険がある熱を発する機器には使用できませんのでご注意ください。

IoTの未来

恐らく、そう遠くない将来にカメラとセンサーが相互に繋がり、AIで管理する機器が普及してくるはずです。カメラに録画機能が無く、AIと繋がっているだけならばどこでも設置ができますので、事故の起きやすいトイレや浴室等にも設置が出来ます。そうすれば転倒や意識を失った場合に素早く正確な通報が出来るようになります。熱中症も温度センサーを併用すればより正確に検出が出来るので、孤独死を減らすことができます。

このように、IoTがより安全な生活に繋がればよいと感じています。

最後に

最後に、ここまで書いてきましたが、IoT化によりアカウントの漏洩はより危険になります。アカウントが分かれば、スマートロックの解除やカメラ操作も出来てしまいますし、証拠を消すことも可能です。

アカウント管理はくれぐれもお気をつけください。

それでは、また次回までしばらくお待ちください。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。