サイバー・セキュリティ・ソリューション(CSS)部

エバンジェリスト 内山 史一

こんにちは。

CSS

部 エバンジェリストの内山です。

10

月に入り、すっかり季節は秋になりました。「秋」は、食欲の秋、読書の秋、運動の秋、勉強の秋のように「~の秋」という風によく表現されます。

やっと真夏の暑さから開放されたので、自分の感性を響くことに没頭したいとは思うのですが…最初に「食欲の秋」と書いている時点で、今年の秋も本能の赴くままに活動しそうな予感です。

「秋」は実りのある季節。皆さまに実りと幸が多いことを祈念しつつ、今日も私は身体に残った「収穫の遅れた実り」の刈取りに悩んでいます。

さて、ここからが本題です。

皆さんは

PC

やスマートフォンで様々な

Web

サービスを利用されていると思います。

EC

サイトやオンラインバンキング、

SNS

、情報キュレーションサービスやニュースサイト等、このような

Web

サービスにアクセスしない日はないのではないでしょうか。

Web

サービスごとにユーザー

ID

(最近はメールアドレスが多いですね)とパスワードを用意してアクセスしますが、この煩雑な管理が面倒なことから各サービス共通のユーザー

ID

とパスワードを利用するユーザーが多いようです。

このようなユーザー

ID

とパスワードの使いまわしは、

Web

サービスを安全に利用するうえで、絶対にやってはいけないことです。

Web

サービスは大変便利な反面、利用するうえで大変悩ましいのが煩雑な

ID

・パスワード管理ですが、その悩みから解放してくれるかもしれない、嬉しい情報を目にしました。

米国時間の

2018

年

9

月

26

日、

FIDO Alliance(

ファイド アライアンス

)

は「

FIDO2(Fast IDnetity Online2)

」に対応した

Web

ブラウザと認定製品を発表し、国内からはヤフーが「

FIDO2

」の認定を国内企業で唯一取得したと公表しました。

外部サイト:

Web

でのパスワード利用を削減すべくハイテク業界のリーダー企業が

FIDO2

認定ソリューションを発表

外部サイト:

ヤフー、新たなウェブ認証の規格「

FIDO2

」の

FIDO Certified

(認定)を国内企業で唯一取得 パスワードを使わない安全なログイン環境の実現に前進

Web

サービスへのログインが、パスワード認証から生体認証などを用いた安全なログインへ切り替わる日がそう遠くないかもしれません。

普段から

Web

サービスをよく利用する一般ユーザーにとって、大変身近で嬉しいニュースだと思いますので、本エントリーで以下ポイントにまとめてご紹介します。

・

FIDO

認証と

FIDO2

とは

・ユーザーにとってのメリット

・どのような業界、サービスから浸透していくか

【FIDO認証とFIDO2とは】

ここでは

FIDO

認証と

FIDO2

の概要についてご説明します。

まず、

FIDO Alliance(

ファイド アライアンス

)

とはどのような組織かご紹介すると、

2012

年

7

月に

Paypal

、

Lenovo

など

6

社が中心となり、生体認証などを利用した安全な認証技術の標準を策定するために設立された非営利の団体です。

現在では、

Microsoft

、

Google

、

Amazon

、

MasterCard

、

VISA

など

IT

業界や国際的な金融機関、国内からは富士通、三菱

UFJ

銀行、

NTT

ドコモ等、多くの企業が参加しています。

さて、

FIDO

認証のお話をします。

FIDO

認証は「認証の

3

要素」でいうところの、「所持」と「バイオメトリクス情報」を使った認証方式を採用しています。

・記憶

(SYK:Something You Know)

→

本人のみが記憶しているデータに基づき認証する方法

例:パスワード、パスフレーズ、

PIN

など

・所持

(SYH:Something You Have)

→

本人のみが所持している物によって認証する方法

例:

IC

カード、ワンタイムパスワードなどのトークンなど

・バイオメトリクス情報

(SYA:Something You Are)

→

本人の生体に基づくデータにより認証する方法

例:指紋、音声、虹彩、顔の形など

次に、

FIDO

認証は従来の認証モデルと比較すると、その違いがよく分かります。

以下に従来の認証モデルと

FIDO

認証モデルの概念を図示してみます。

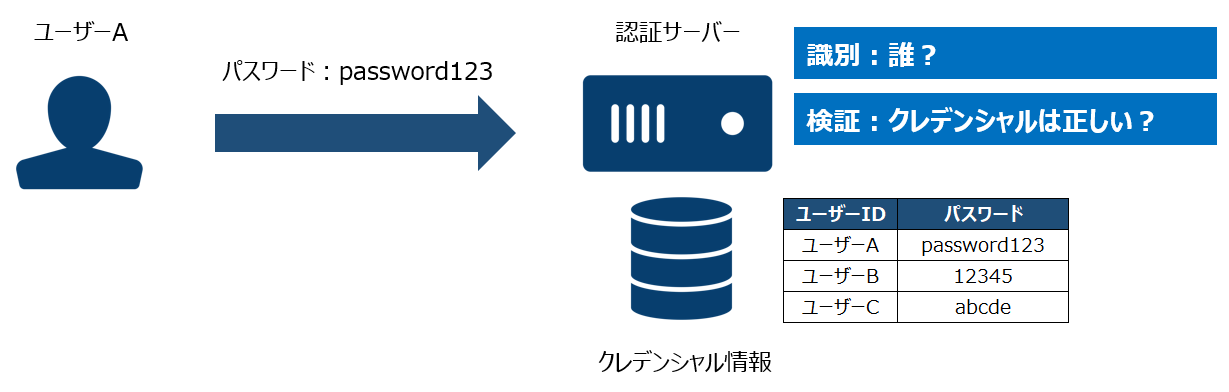

<従来の認証モデル>

| ・ | ユーザー A は、ユーザー ID とパスワードをネットワーク経由で認証サーバーに対し送付 |

|

・

|

認証サーバーは受信した ID を識別し、パスワードがこのユーザー ID に関連付けられた適切な情報であるか検証 |

|

・

|

このモデルの場合、ユーザー A のクレデンシャル情報( ID とパスワード)は、あらかじめ認証サーバーが保管しており、識別と検証処理は認証サーバーで実施 |

Figure-1

:従来の認証モデル

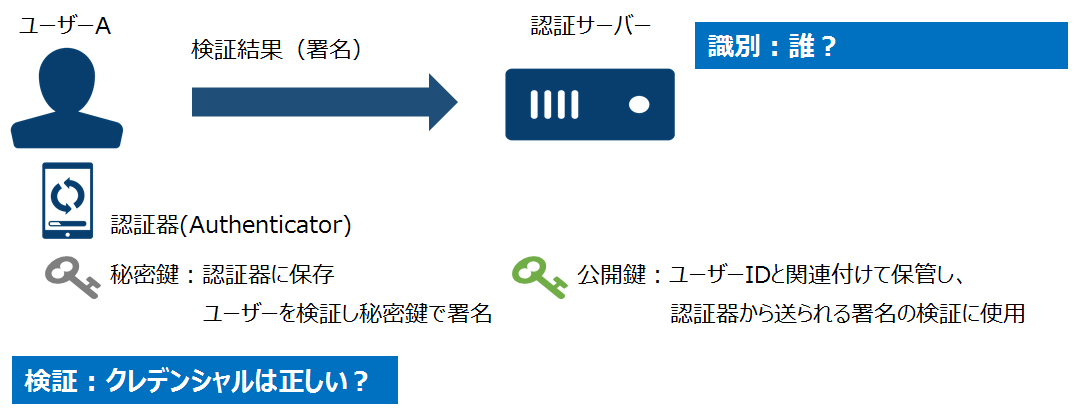

<

FIDO

認証モデル>

|

・

|

ユーザー A のデバイスなど手元にある「認証器」 (Authenticator) がユーザー Aの本人性を検証する機能をもつ |

| ・ | 「認証器」によるユーザー A の検証結果は認証サーバーへ送信 |

| ・ | 認証サーバーは検証結果の妥当性を確認し、認証が完結 |

Figure-2

:

FIDO

認証モデル

このように、

FIDO

認証は

Figure-2

で言うと手元の認証器(例えば、スマートフォンや

PC

)で、本人性の検証が済んでしまい、非常に効率がよく、ネットワークにクレデンシャル情報を流すことはありません。

FIDO

認証の大きな特徴は、ユーザーの検証結果の妥当性確認に「公開鍵暗号方式」を活用している点にあります。

どのように活用されているかの詳細については、下記サイトをご参照ください。

外部サイト:

FIDO

の仕組み

FIDO

認証について、おおよその概要はご理解いただけたかと思います。

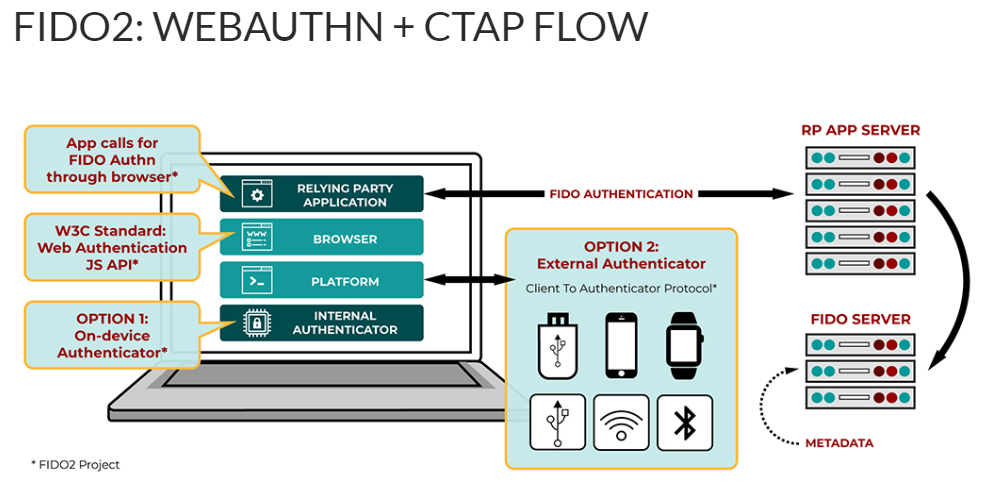

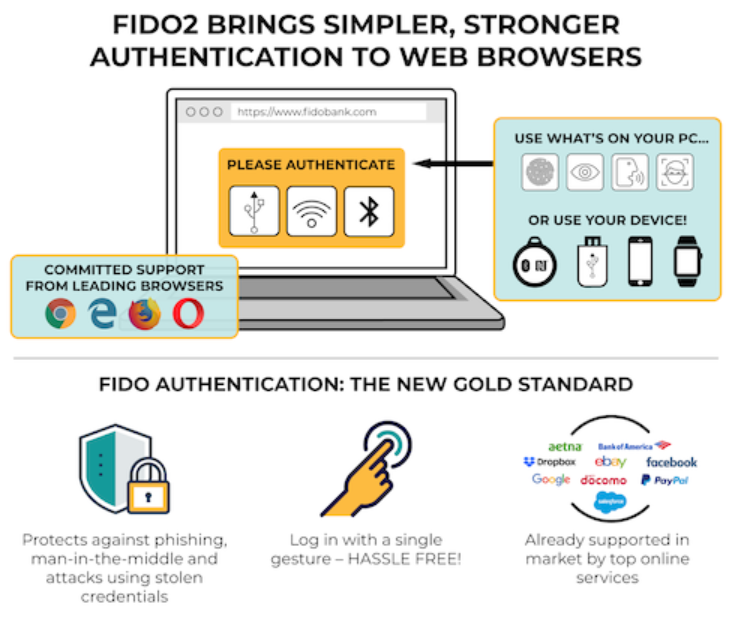

FIDO2

とは、

W3C

の

Web

認証の仕様

(WebAuthn)

と

FIDO

の対応する

Client To Authenticator

プロトコル

(CTAP)

で構成されている技術です。

これにより、

WebAuthn

に対応した

Web

ブラウザから

FIDO

認証を実装した

Web

サイトへログインする際、指紋認証や顔認証などを利用することが可能になります。

Figure-3

:

FIDO2 WEBAUTHN + CTAP

フロー(出典:

https://fidoalliance.org/fido2/

)

Figure-4

:

FIDO2

概要(出典:

https://fidoalliance.org/fido2/

)

既に

Google Chrome

と

Mozilla Firefox

の最新版では

WebAuthn

に対応しています。

また、

Microsoft Edge

については、この秋の

Windows10

の大型アップデートで

WebAuthn

に対応します。

今後、

Web

サイト側でも

FIDO

認証の実装が浸透していくと、

Web

ブラウザから

Windows Hello

のような顔認証や

Android

の指紋認証で、

Web

サイトのサービスを利用することができるようになっていくでしょう。

【ユーザーにとってのメリット】

ここまで本コラムを読んで頂いた皆さまには容易に想像がついていると思いますが、

FIDO2

のメリットは「簡単な認証」を提供することです。

Web

サイトのログインにパスワード入力をする必要がなくなり、スマートな認証が可能になりますので、非常にユーザーエクスペリエンスが高いものになるでしょう。

感覚的に近いものとして

iPhone

や

Android

を例にあげると、指紋センサーを搭載したデバイスなら、指紋認証で簡単にストアからアプリ購入することができますよね。(このおかげで、指紋センサーがないデバイスは考えられなくなりました…)

これ自体は

Apple

や

Google

に閉じたローカルな認証モデルですが、このような認証体験が様々な

Web

サービスで広がっていくなら、ユーザーにとって非常に嬉しいことではないでしょうか。

そして、もう一つのメリットは「強固な認証」です。

パスワードや生体情報

(

クレデンシャル情報

)

は、ユーザーのデバイス側で検証され、クレデンシャル情報はネットワークを流れずサーバーには保管されません。

これにより、フィッシングやパスワードリスト攻撃、リプレイ攻撃に対する攻撃耐性の高さを実現しています。

【どのような業界、サービスから浸透していくか】

さて、最後に

FIDO2

がどのような業界、サービスに浸透していくかですが、本人認証が必要な金融・決済系サービスかとは予想しつつも、現段階においては正直分からないといったところです。

やはり、

Amazon

や

Facebook

のようなグローバルで人気の高い

Web

サイトに採用されるかどうかがポイントではないでしょうか。

そういう意味で、国内で唯一「

FIDO2

」認定を取得したヤフーが、今後どのようなサービスを展開していくか非常に興味がありますし、

FIDO2

を実装したサービスを、一人のユーザーとして積極的に利用したいと思っています。

それでは、次のエントリーでお会いしましょう!

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。