サイバー・セキュリティ・ソリューション(CSS)部

エバンジェリスト フェロー 関原 弘樹

こんにちは!

CSS部エバンジェリスト フェローの関原です。

今年もこの季節は目が痛いです。

三寒四温のなか花粉が猛威を振るっているこの

3

月ですが、今回のコラムは先週

3/14

のニュースについて取り上げます。

--

2018年 8 月に無料送金やメッセンジャー機能のある高機能なウォレットサービス「 Monappy 」(モナッピー)が攻撃され同社が保管していた暗号資産「モナコイン」のすべてである約 93,000MONA が不正出金された事件で宇都宮市の 18 歳の高校生が電子計算機使用詐欺容疑 他で書類送検されました。

容疑の一つが電子計算機使用詐欺容疑ということで、サーバに(バグを利用することも含み、)意図しない動作をさせるコマンドを送信し、正当でない方法でお金やそれに相当する財産をゲットしてしまったということでしょうか。

暗号資産

の流出事件をめぐって、国内からの被疑者検挙は初ということです。

■

暗号資産

-

暗号資産

とは?

一般にデジタルデータの暗号技術を使用し、一貫したデータを長期間記録できるブロックチェーンを利用した仮想通貨といわれるものと同義です。

代表的な暗号資産・仮想通貨にはビットコイン( Bitcoin )等があります。

ただし、金融庁をはじめとする政府筋では「仮想通貨」という呼称は実態にそぐわないということで「 暗号資産 」の呼称を使いたいようです。

#たしかに勝手に新しい通貨を乱立されても困りますよね…

どちらにしろ、これらは紙幣や硬貨のような現物の形はとらずデジタルデータでやりとりされるもので、取引には「取引所」と呼ばれる会社を通じて、口座(ウォレットサービス)を開いて使うのが一般的です。

外部サイト: 暗号資産 コトバンク

#ブロックチェーン関連についてはこちらのコラムでもふれていますので興味があればご覧になってください。

【エバンジェリスト・ボイス】暗号学的ハッシュ関数とブロックチェーン技術

- モナコインとは?

モナコインは数多あるアルトコイン(ビットコインと類似の仕組みを持つが、別の体系で成立する暗号資産)です。日本発かつ日本初ということもあり国内ではまずまずの知名度で通貨単位表記は「 MONA 」です。

外部サイト: Monacoin Wikipedia

外部サイト: アルトコイン 仮想通貨用語集

国産のアルトコインだから目立つのかもしれませんが、本件以前にも不正入手を目的としたウイルスの標的になったり脆弱性をついた攻撃を受けていることも特徴の一つです。

例えば昨年の 5 月にはモナコインが持つブロックチェーンが攻撃により改ざんされ約 1,000 万円の被害が出ています。

外部サイト: 3 分でわかるモナコイン攻撃まとめ ※注 昨年 5 月の攻撃に関するもの

■攻撃手法

–

レースコンディション?

さて今回の事件ですが。今回は前述したような暗号資産を支える技術であるブロックチェーンアルゴリズムへの攻撃ではなく、その周辺機能、取引所が持つ送金機能の脆弱性を利用した攻撃だったようです。

###手法の全体像については以下のニュースが非常にわかりやすいです。

外部サイト: 仮想通貨モナコイン 1500 万円引き出し 「 Tor 」の壁 ブロックチェーン解析で 18 歳少年を特定

###

Web上で拾えるの断片的な情報から見てみると…

・

Monappy

のサイトにはギフトコードと呼ばれる英数字を入力するとモナコインを任意の口座に送金する機能がある。

・通常は 1 つのギフトコードに対し送金は 1 回だけ可能。

・この送金機能は高負荷時等の特定の条件下で送金回数の制御が正しく実施できず、一つのギフトコードで複数回の送金が可能となる脆弱性が存在。

・高校生はこの脆弱性を発見し 8,000 回以上送金を指示し、計 1,500 万円を自分の口座に送金。

・送金時には特殊なソフトウェアを使用し匿名アクセスをしていた。

となっています。

さて、脆弱性を生んだメカニズムはコラム執筆時点では開示されていませんが。断片的な情報からは筆者はこれは「レースコンディション」と呼ばれるリソース競合時の処理の不備を利用した攻撃なのかと想像しました。

外部サイト: レースコンディション セキュリティ用語集

つまり

⇒アクセス制御の処理に問題があり、特定条件でトランザクションを制御するフラグやファイルの状態をプロセスが正しく認識できない

⇒送金は可能だがギフトコード使用の消込がされていない状態になった( ACID 特性を満たさなくなる)

のではないかということです。

外部サイト: ACID特性

機能要件のテストと異なり、非機能要件であるパフォーマンス、ユーザビリティ、セキュリティのテスト設計・実施は諸々の事情により十分に行われないことがままあります。今回はその必要性がよく認識できる事例となりましたね。

■匿名接続

次は攻撃の足場として利用されたサーバへの匿名接続です。

自分名義でないサーバ・

PC

やインターネット接続を乗っ取って接続する等の匿名化手段をとらずにインターネット上で犯罪行為をした場合、国内からの接続であればアクセス先のログに記録される送信元

IP

アドレスと開示請求による送信先

IP

アドレスを所有(管理)する

ISP

のユーザアカウント情報を紐つけ、比較的簡単に身元の特定が可能です。

原則的には上記のとおりですが、そうでない場合あります。

国家や組織の事情によりインターネット上で匿名で行動したい人々は全世界に一定数存在します。

The Tor Project

という組織はそのような人々が安心して匿名接続をできるように匿名接続用のシステムを提供しています。

外部サイト: The Tor Project

国家や組織の事情といってもたとえば通信の検閲がデフォルトで行われる独裁国家の内部で生き延びるために使用されることもあれば、テロリストが作戦の準備につかう可能性もあり、単純に正義か否かという話にならないのがこの匿名接続問題のポジションです。

-Tor ( The Onion Router )

直訳すると「玉ねぎルータ」。

The Tor Projectが開発している匿名接続のため利用されるシステムの名称で、日本語では「トーア」と発音することが多いと思います。

ユーザエンドポイント上にインストールする Tor ブラウザと有志がインターネット上に展開した Tor ノードで構成されます。

紙面の都合で概要にとどまりますが

Tor

の基本原理です。

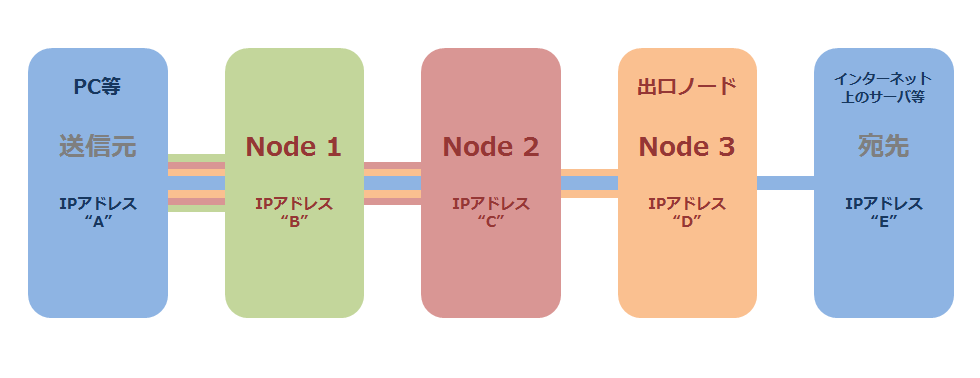

Torはその名の通り玉ねぎのように通過するノードの数だけ暗号キーを生成し暗号化トンネルを重ねていきます。送信元を起点として各ノードごとに確立された複数の暗号化トンネルは玉ねぎの皮をむくように各ノードで一つずつ外されていき、最終的に出口ノードですべて外された上で送信先のサーバにデータが到着します。

--

図のポイント

--

4

つの

IP

接続

IPアドレス ”A” ⇔ IP アドレス ”B”

IPアドレス ”B” ⇔ IP アドレス ”C”

IPアドレス ”C” ⇔ IP アドレス ”D”

IPアドレス ”D” ⇔ IP アドレス ”E”

この例では、 IP アドレスレベルで考えた場合 PC が接続するのは Node 1 の IP アドレス ”B” であり、 IP アドレス ”E” のサーバのアクセスログに残るのは Node 3 の IP アドレス ”D” となります。

各ノードでは最終的な宛先を知ることなく指定された Tor ノードにデータを送信するのみです。

3+1 つの暗号化

送信元 ⇔ Node 1

送信元 ⇔ Node 2

送信元 ⇔ Node 3

送信元 ⇔ 宛先( HTTPS 等サーバアプリケーションに依存)

送信元から出口ノードの間は常に内側のデータが暗号化されているため、IPパケットを盗聴しても、送信元IPアドレスを特定することは不可能です。

#サーバとの送受信データが

HTTPS

でなく

HTTP

等平文の場合、出口ノードまたは出口ノード~サーバ間の

NW

機器上ではデータを盗聴される危険があります。

-ご注意

#Tor経由の匿名接続は現在ダークウェブをはじめとする違法な取引の温床となっており、日本においても違法ではないものの、その存在はサイト管理者へのTor規制要請をするほど疎ましいものとなっているのが現状です。

#外部サイト: 日本の警察庁、匿名化ツール「Tor」のブロックをサイト管理者に促す

#参考までにTorからのアクセスを遮断する方法が記載されたサイトのリンクを記載します。

#外部サイト:

Nginx で Tor からのアクセス制限を行う方法

-なぜ特定・書類送検に至ったのか?

一部報道では「サーバーと仮想通貨の取引履歴を記録するブロックチェーンの解析」とあるようですが、現時点でこれ以上は不明です。

以前発生した別の暗号資産「

NEM

」の流出時は、他の暗号資産に切り替えたり、最終的な出金場所が国外だったり、関係ない他者に

NEM

をばらまいてトラッキングを難しくしたりという手法で逃げおおせたとされていますが、今回は「モナコインのまま海外の仮想通貨取引所に開いた匿名口座で保管」とあるのでこのあたりはあまり深く考えていなかったようでもあります。

いずれにせよ悪いことはできないものです。

■さいごに

一つはメディアテクノロジーの発達によりアイデンティティの細分化が進んだ現在、今後もジョージ・オーウェル「 1984 年」のような時代が来るとは思えませんが、匿名で発言“できる ” ことは引き続き人間の重要な権利といえるでしょう。

たとえ犯罪利用、プロパガンダ、フェイクニュースの負の側面があったとしてもできる限りバランスを保ち続けていかなければいけない課題だと認識しています。

#同様なものにデータの暗号化と検閲の問題があることも付け加えておきます。

もう一つ、個人的にはブロックチェーンを使った現在仮想通貨と呼ばれているものについて、ベースが暗号技術であること、投機性が高いこと、控えめにいっても通貨として使いづらい(はっきり言えば使えない)ことから

暗号資産

という呼称が非常にマッチしていると考えています。

今後どのように

暗号資産

という呼称が定着するのか興味のあるところです。

ではまた、次回のエントリーでお会いしましょう。

Hiroki Sekihara CRISC, CISSP, CCSP, CEH, PMP, CCIE #14607 Emeritus

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。