関連するソリューション

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

業務改革

サイバー・セキュリティ・ソリューション(CSS)部

エバンジェリスト 藤原 和紀

CSS 部エバンジェリストの藤原です。

何回かに当社のコラムで話題に上がっているテレワーク業務ですが、今回ちょっと目線を変え、回線周りのお話をしたいと思います。

3

月からテレワークや在宅授業の増加により、日中のトラフィックが

4

割も増加したそうです。

※外部サイト:

日経新聞 国内通信量、

4

割増加 外出自粛でデータ通信に停滞懸念

総務省は学生などが自宅でオンライン授業を受けられるよう、通信事業者に携帯電話の通信容量制限を緩和するよう要請した結果、

NTT

ドコモ、

KDDI

、ソフトバンクの

3

社が

4

月

3

日に学生(

25

歳以下)のデータ容量の追加を「無料」にすると発表しました。

※外部サイト:

ImpressWatch

学生の授業環境確保で、通信各社が支援策。

50GB

上限で無償化

このように、回線関係のニュースも目につくようになってきました。

※外部サイト: 総務省 平成 30 年通信利用動向調査の結果

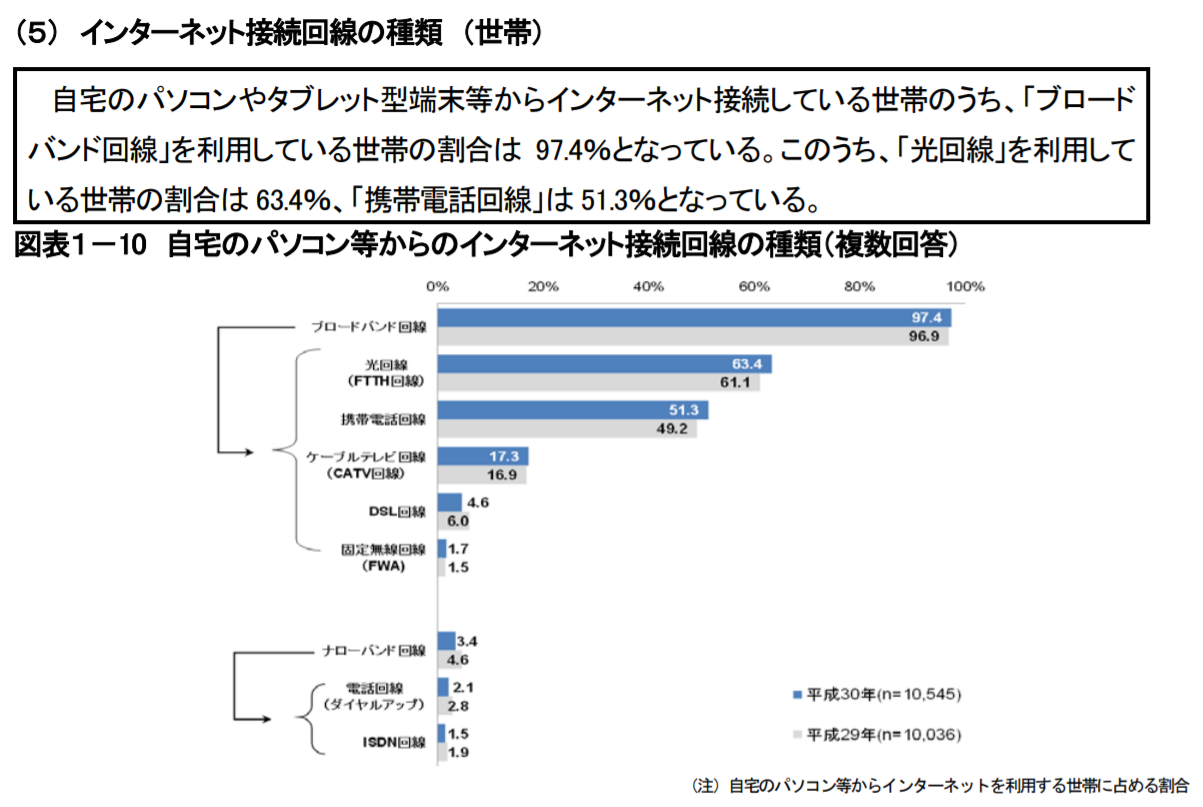

回線の利用状況について総務省の調査結果によると、平成

30

年のインターネット利用回線は固定回線としては光ファイバー回線が

63.4%

、ケーブルテレビが

17.3%

、以下

xDSL

と続きます。

これに対して、無線通信は携帯電話回線が

51.3%

、以下固定無線回線と続きます。重複回答があるので無線通信のみしか手段のない数は不明となっています。

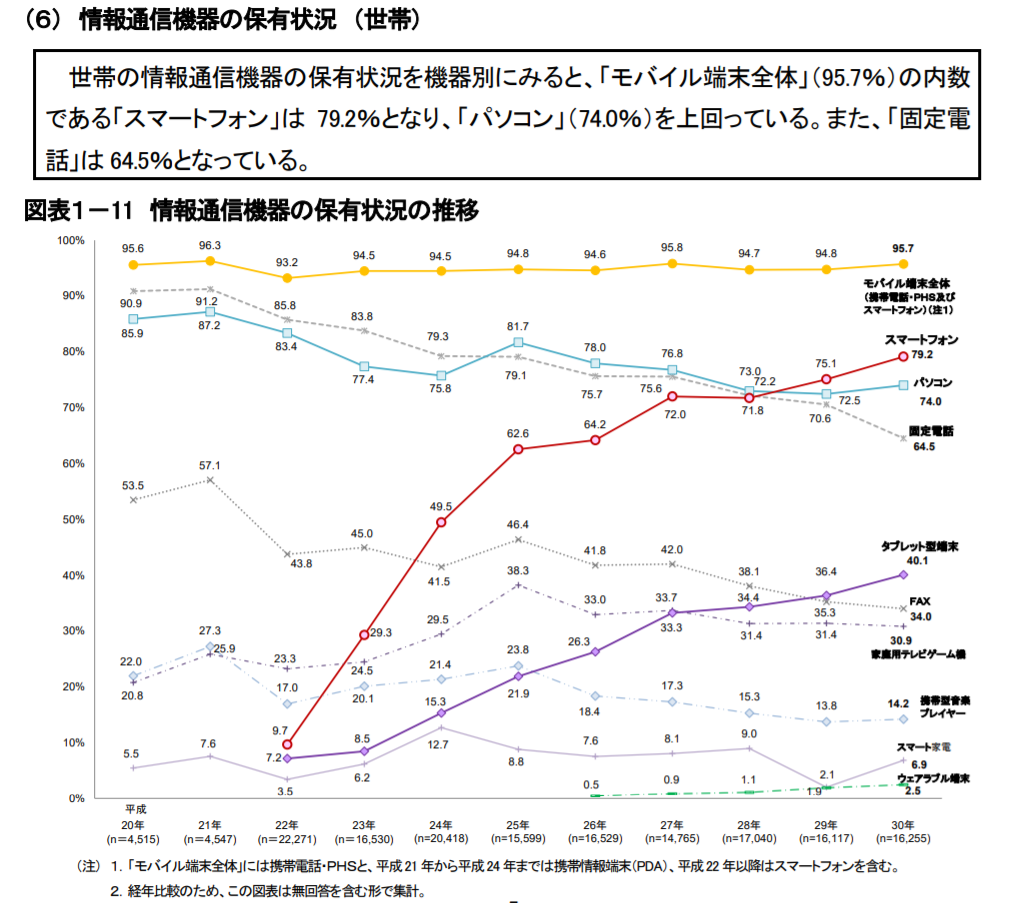

保有機器の状況を見ると、スマートフォンは

79.2%

となり、パソコンの

74%

を上回っています。タブレットも

40.1%

となり、スマートフォン、タブレットの普及と共にパソコンの所有は減少傾向となっています。

このグラフからインターネット接続に固定回線を保有する割合は下がっていることが読み取れます。

現実として、スマートフォンがあればパソコンもテザリングで繋ぐことが出来ますし、そもそもスマートフォンやタブレットがあればインターネットで必要なほとんどのことは出来てしまいますので、携帯電話回線と固定回線を二重に支払うことは無駄だと考えるのは自然なことでしょう。

・光回線整備負担金

このように固定回線の利用率が下がっている中で総務省は

1

月に光ファイバー回線を全国的に維持する負担金制度をつくり、

2024

年にも開始すると発表しました。

※外部サイト:

日経新聞

5G

全国整備へ新制度 光回線維持で負担金

4G

で十分だし、

5G

が普及すれば光回線の必要性は無くなるのに、光回線を維持する為に負担が増えるのは納得できないと思われている方もいらっしゃるので、少し解説させていただきます。

・その前に現状の光ファイバー回線敷設状況をご説明

※外部サイト: 総務省 ブロードバンド基盤の整備状況

前述の資料はインターネットを利用している方を対象にアンケートしています。

ではインターネットを使いたくても使えない方はどれくらいいるのでしようか。

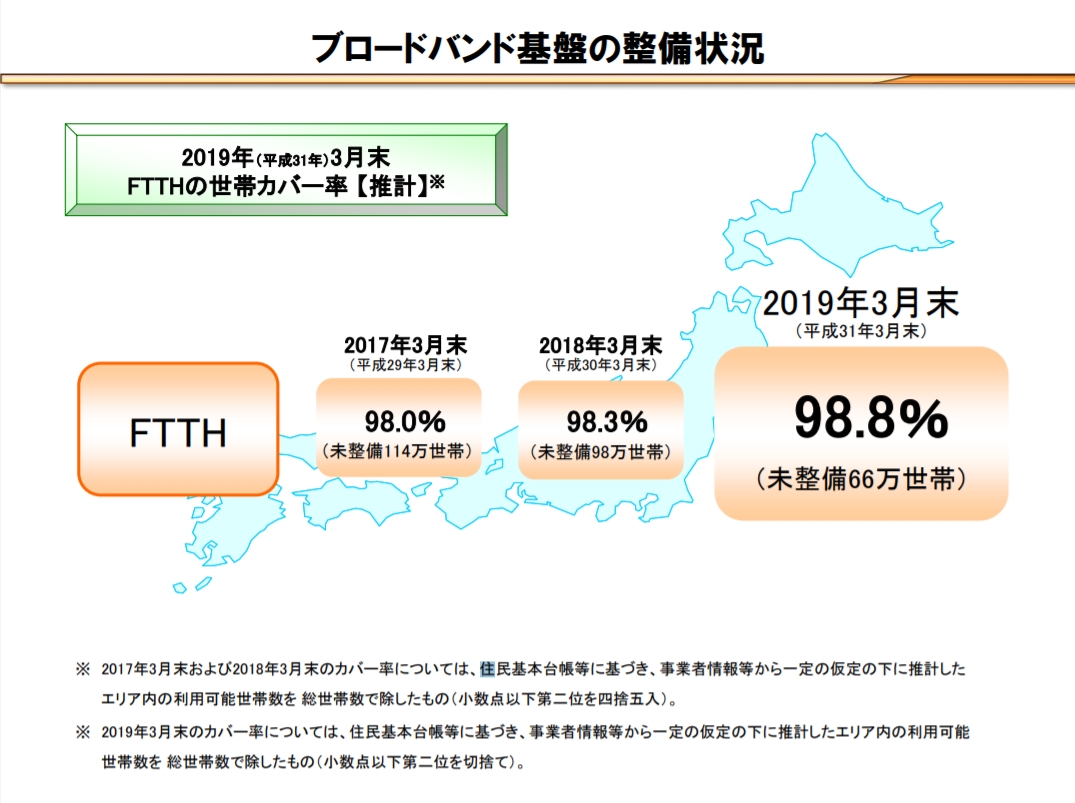

上記資料が昨年度末の光ファイバー回線の世帯カバー率ですが、

98.8%

で

66

万世帯が光ファイバーを敷設することができません。

尚、この図は整備状況であり普及率ではありません。つまり、自宅の近所に回線が来ていない為、引きたくても引けないという世帯数を表しています。

これらの世帯は条件不利地域と呼ばれており、条件不利というと山間部が思いつきますが、実際は離島の割合が多くなっています。条件不利地域では採算性の問題から事業者が回線の敷設を積極的に行わないため、このような空白地帯が発生してしまいます。もちろん、事業者の責任と言いたい訳ではありません。

インフラの維持というのは大変なことで、昨年は台風で多大な被害が出ました。

台風以外にも、断線などの被害は日常的に発生しています。大規模なものは

2019

年

4

月

22

日から

5

月

3

日にかけて、東京都の御蔵島、神津島、式根島、新島で回線障害が発生したという事例があります。

※外部サイト: NTT 東日本 東京都島しょ部における通信サービスへの影響について

現代において回線が繋がらないとインターネットが使えないだけではありません。携帯電話や電話ももちろん使えませんし、回線接続が必要なATMやPOSレジも使えなくなります。情報が入らない上に現金もないクレジットカードも使えないという状態に陥ってしまいます。

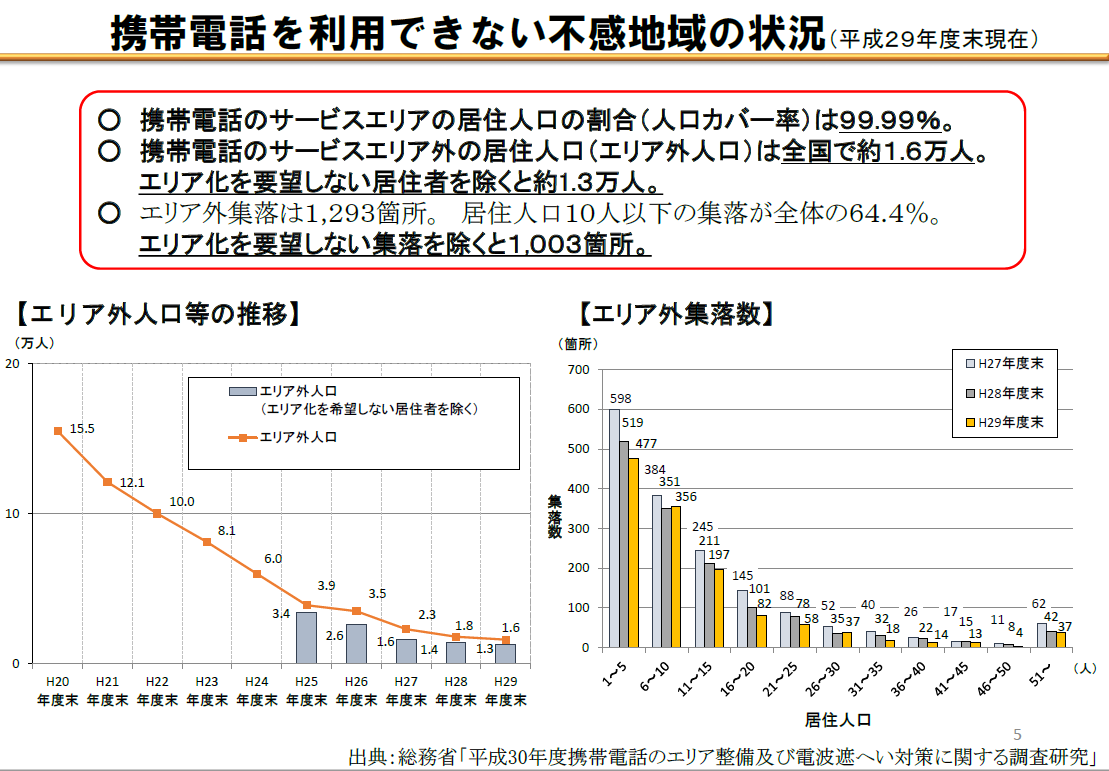

・携帯電話の人口カバー率

光ファイバー等の回線が引けなければ、携帯回線を使うという方法も考えられます。

※外部サイト: 総務省 携帯電話不感対策の現況と課題等

現在、携帯電話の人口カバー率は

99.99%

です。人口カバー率とは国勢調査に用いられる約

500m

四方のメッシュ内で、

50%

以上の場所で通信可能なエリアとなります。

平成

29

年のエリア外人口は

1.6

万人です。ただし、携帯各社は

2023

年度末を目途にエリア外人口を

0

にする予定です。

このように書くと明るい未来に思えますが、ゼロになるのは

2023

年度末です。しかも、圏外の解消ですので、動画を受信できるような速度が保証されているわけではありません。特にプラチナバンドと呼ばれている

700MHz-900MHz

帯でぎりぎりつながるような場合は速度も出ないケースがほとんどですので、携帯電話回線は条件不利地域においてネットワークのインフラとして使うのは無理があります。

・

5G

の展開

2020

年

4

月に各社から

5G

のサービス開始が発表されました。開始時のあまりの対応エリアの狭さに、まだ躊躇されている方が多いと思います。

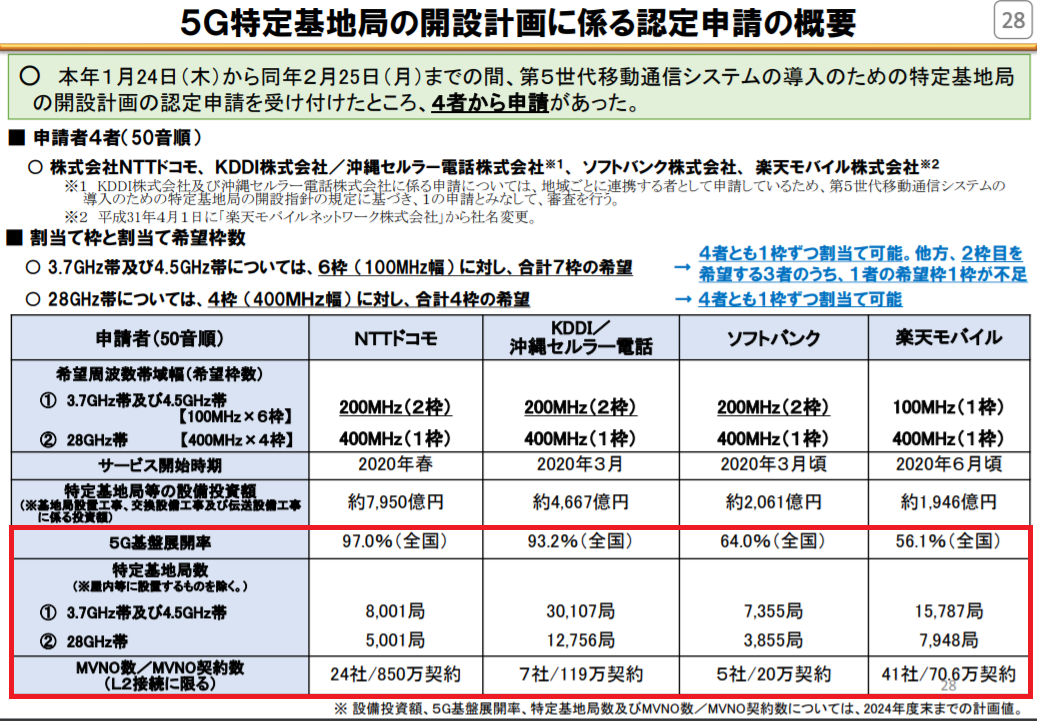

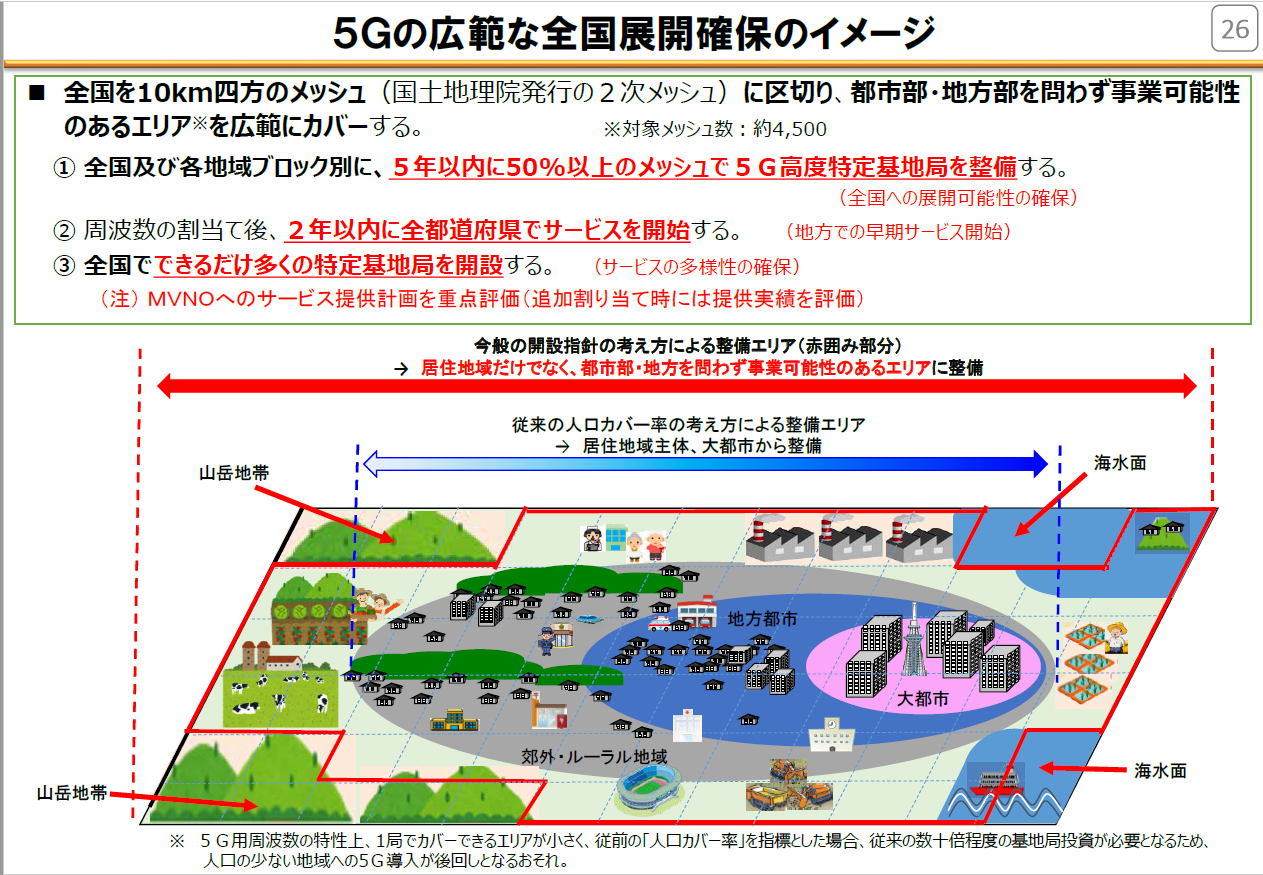

総務省は

5G

の特定基地局の開設認定にあたり、申請各社に「

5G

基盤展開率」が

5

年で

50

%以上になることを求めました、

5G

基盤展開率とは全国を

10km

四方のメッシュで区切り、そこに基地局を設置することによりクリアとなる指標です。以下に

2024

年度末までの各社の予定が公開されています。

※外部サイト: 総務省 第5世代移動通信システム(5G)の導入のための特定基地局の開設計画の認定(概要)

※外部サイト: 総務省 第5世代移動通信システム(5G)の今と将来展望

最も展開率の高いドコモは基盤展開率

97%

を予定しています。しかし、上の図のように

5G

基盤展開率ではメッシュ内で通信が可能であれば

OK

という方式になっています。

総務省の意向として、人口比での展開率にすると大都市中心の展開になるため、早期の地方展開を義務付けるためにこのような面で展開する方式になっています。

しかし、図中の備考もありますが

5G

の基地局は周波数特性上、直進性が高く空間伝搬での減衰が大きく、

1

つのアンテナのカバーエリアが狭くなっており、具体的には

1

局でせいぜい半径数百メートルと言われています。

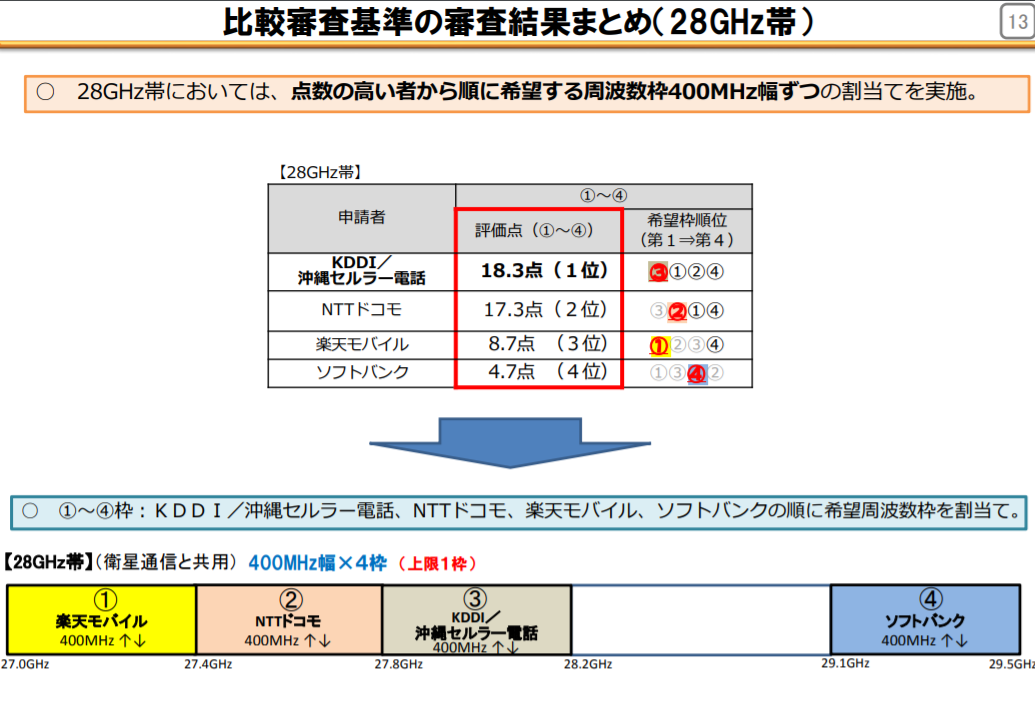

特に

28GHz

帯はミリ波

(30

~

300GH

帯

)

という特性上この傾向が顕著で、屋外にアンテナがある場合はビルに入っただけで電波が途切れるようになります。この為、非常に多くのアンテナを敷設する必要があり、昔

PHS

のアンテナが電柱やビルの上に立っていましたが、今後の展開も

PHS

並みに細かく、且つビル内や地下街にも敷設する必要があると言われています。

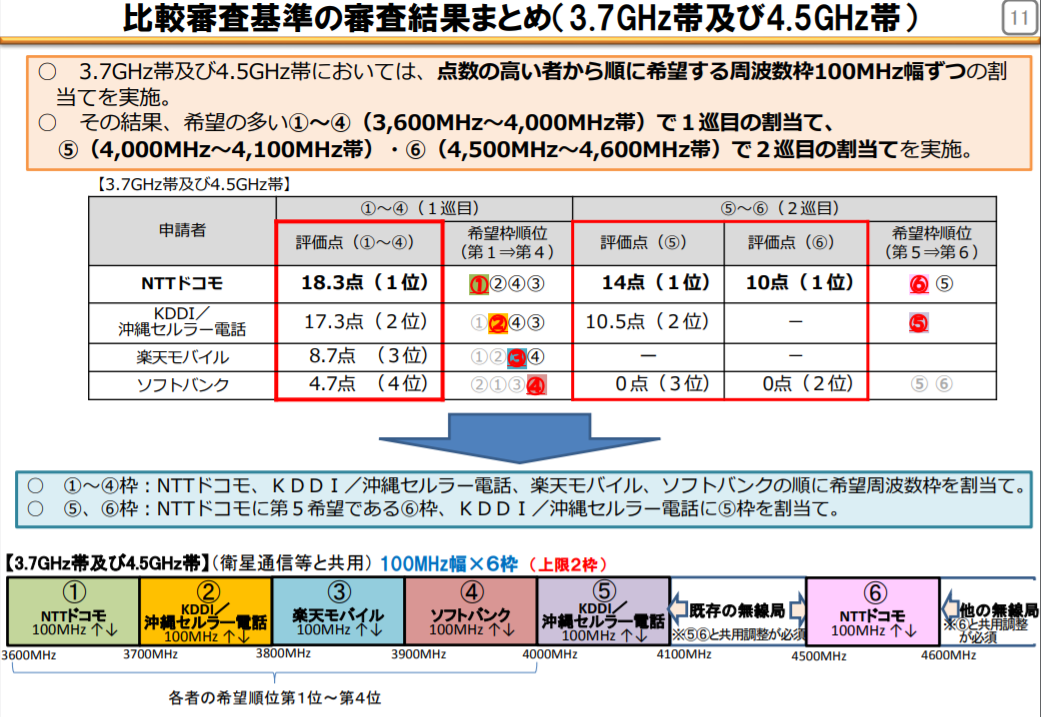

そこで、もう一つの電波帯である

3.7GHz

帯と

4.5GHz

帯が

4

社に割り当てられていますが、こちらがサブ

6

と呼ばれる

6GHz

未満の周波数帯です。

サブ

6

はこれまでの

4G

などと比較的周波数帯が近く、運用しやすいと言われています。電波の到達距離はミリ波より若干長く、直進性も制限が緩やかですので、ミリ波よりカバーエリアが広くなります。

但し、サブ

6

は既に利用が進んでいますので、帯域の割り当てが会社によって

100MHz

が

1

~

2

枠となっています。帯域と通信速度は比例しますが、ミリ波では各社

400MHz

割り当てられていますので、単純計算だと

1/4

しかありません。

このような特性から、当面の展開はサブ

6

が中心になると言われています。この為、

5G

対応のスマートフォンの中には

28GHz

帯に対応しないものがありますので、注意してください。

・全国展開の問題点

将来的に、メッシュ内全域で

5G

のメリットを享受するには多数の基地局設置が必要ですので非常に高いハードルとなります。

特に

5G

も

LTE

も同じ問題ですが、足回りに問題があり基地局だけではなく基地局を繋ぐための電力と回線を引き込まなければ基地局として成り立たないという点です。

電力については、最悪は太陽電池とバッテリの組み合わせ、あるいは発電機で対応できますが、通常の基地局の何倍も費用がかかるのが難点です。

回線についてはやはり光ファイバー回線が本命となります。光ファイバー回線以外のマイクロ波や

LTE

をバックホール

(

中継回線

)

として接続する方法もありますが、

5G

としては速度がネックとなります。

5G

基地局をバックホールに使う事も出来ますが、基地局同士を見通し範囲に設置する必要がありますので、やはり理想は光ファイバー回線となります。

そこで冒頭に記載した光回線整備負担金の話になります。

5G

の普及には、少なからず基地局の新設が必要になりますので、光ファイバー回線の敷設が必要ということになるわけです。そこで設置費もそうですが維持費が大きな問題になります。

負担金の徴収方法は、現在「国民生活に不可欠な通信サービス」としてユニバーサルサービスに指定されている固定電話と同じ仕組みになる見込みです。

ユニバーサルサービスとは、現在「加入電話又は光

IP

電話、第一種公衆電話、緊急通報は日本全国で提供されるべきサービス」としてユニバーサルサービスに指定されています。

ユニバーサルサービスに指定されると、山間部や離島などの不採算地域においては、事業者がこれらを維持するため使われ、我々はユニバーサルサービス料として携帯電話などの利用料に

2

~

3

円を上乗せして徴収が行われています。

日本の加入電話回線の敷設率が

100%

となっているのはこの制度のおかげです。

不採算地域において回線を敷設できないのは光ファイバー回線についても同様です。

現実としては自治体自身が光ファイバーの整備を行ったり、事業者の費用を一部負担するケースがありますが、それでも追いつきませんので未整備の世帯が

66

万世帯残っており、問題となっています。総務省は

2023

年までに未整備を

18

万世帯に減少させ、残りをこの制度等を使って整備する予定となっています。

・高速通信の将来像

前述しましたように、

5G

では多くの基地局が必要になります。全国津々浦々まで

5G

を引く必要があるのかという疑問があるかと思いますが、例えば自動運転車にはダイナミックマップや他車の動向をリアルタイムにやり取りするため

5G

の利用が期待されています。ところが現在は

5G

どころか

3G

、

4G

でさえ圏外になってしまう道路はまだまだ非常にたくさんあります。

現状でミリ波やサブ

6

の基地局を作るとなると、これらの道の全てに数百メートル置きに基地局を設置する必要が出てきますが、このような投資を一気に行うことは現実的ではありません。この為、携帯各社はいったん

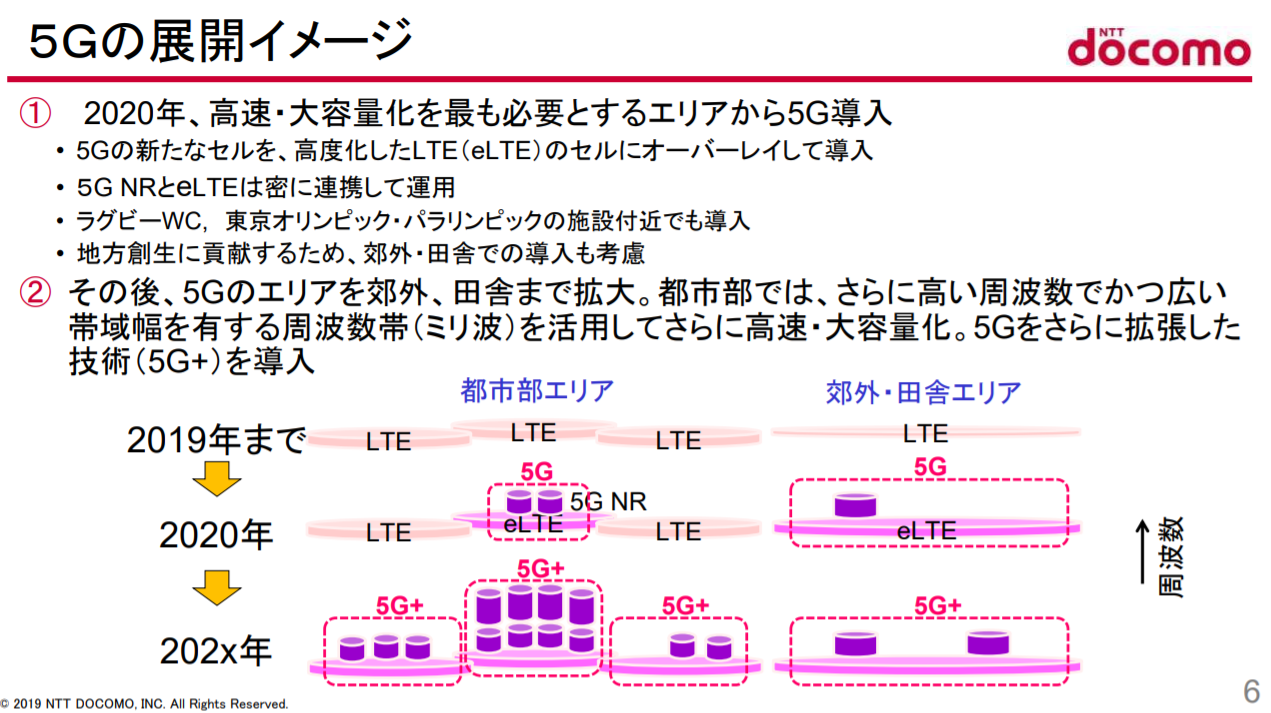

eLTE(enhanced LTE)

という規格でこの問題に対応しようとしています。

eLTE

とは、既存の

LTE

の改良版で既存の中継局を改良することで対応できます。また、周波数帯も既存の

LTE

帯を使いますので、マクロセルとして大きなエリアをカバーすることができますので、

5G

初期としてはエリアの拡大に期待が持てます。ただし、デメリットとしては

5G

の規格の一つではありますが、速度などの特性は現在の

LTE

を多少上回る程度ですので、個人的には

5G

と呼べるのかが疑問です。

とはいえ、携帯各社は当面の間、サブ

6

を中心として、混雑エリアにはスポット的にミリ波、広域には

eLTE

を活用するという展開方針です。

※外部サイト:

中国総合通信局

5G

利活用セミナー内 「

5G

のリアルと未来」

※文中の

NR(NewRadio)

は

5G

で割り当てられた新周波数帯

(3.7GHz

、

4.5GHz

、

28 GHz

帯

)

将来的に

LTE

の周波数帯が

5G

に移行すればエリア展開が一気に加速すると思いますが、少なくともこの先

10

年程度は本来の

5G

の速度を享受できるのは都市部が中心となりそうです。

・光ファイバーの必要性

不採算地域と呼ばれている場所には滝や湿地帯、離島などの有名観光地もあり、このような場所でも電波が欲しいというニーズがあります。特に事故が発生した場合に救急要請を行うことができません。

不採算地域に光ファイバーを引くのは無駄だという意見もありますが、そのような地域でも電話やスマーフォンが使えるというのは、防災などの面でも多くの人にメリットがあるはずです。

また、今回のコロナ騒動で一次産業は食料自給率、二次産業でもサプライチェーンの見直し等、国内回帰を望む声が上がっています。特に一次産業はインフラが脆弱ですので、整備を行うことで生産性の向上や従事者の増加に繋がるのではないでしょうか。

この為、光回線整備負担金という負担が増えるイメージの制度ですが、月額は少額になる予定ですので是非前向きに協力いただければと思います。

今回、足回りということで光ファイバーと

5G

のお話を書かせていただきました。

余り楽しい話ではありませんでしたので、機会がありましたら

CM

でやっているような

5G

や

Society 5.0

という楽しい未来のお話もテーマにしたいと思います。

それでは、また次回をお待ちください。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。