関連するソリューション

マネージドサービス(運用・保守)

先端技術部

エバンジェリスト 藤原 和紀

エバンジェリストの藤原です。

2021

年初めてのコラムとなります。少し遅くなりましたが、本年もよろしくお願い申し上げます。

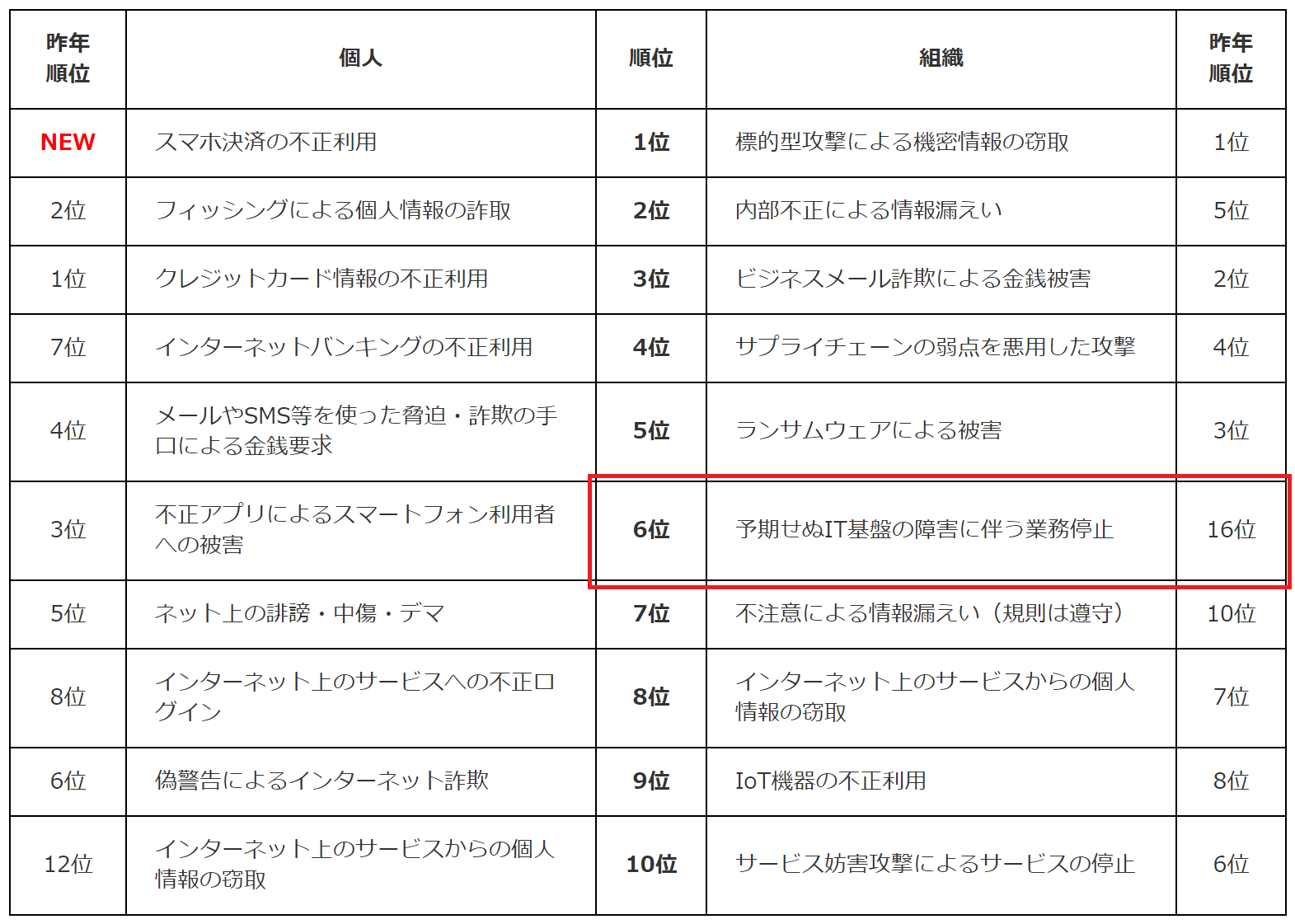

かなり前の話ですが、

IPA

の発表した情報セキュリティ

10

大脅威

2020

に、「予期せぬ

IT

基盤の障害に伴う業務停止」が、前年の

16

位から大きく順位を上げています。

今回は

2021

年最初のコラムですが、昨年のクラウド

IT

基盤について書かせていただきます。

IPA

の発表は

2020

年

1

月ですので、この時点で

2019

年の事象が反映されています。ランクインの理由として、

2019

年

8

月に

AWS

の東京リージョンで発生した冷却装置の故障による障害の影響等が強いと言われています。

※外部サイト:IPA 情報セキュリティ 10 大脅威 2020

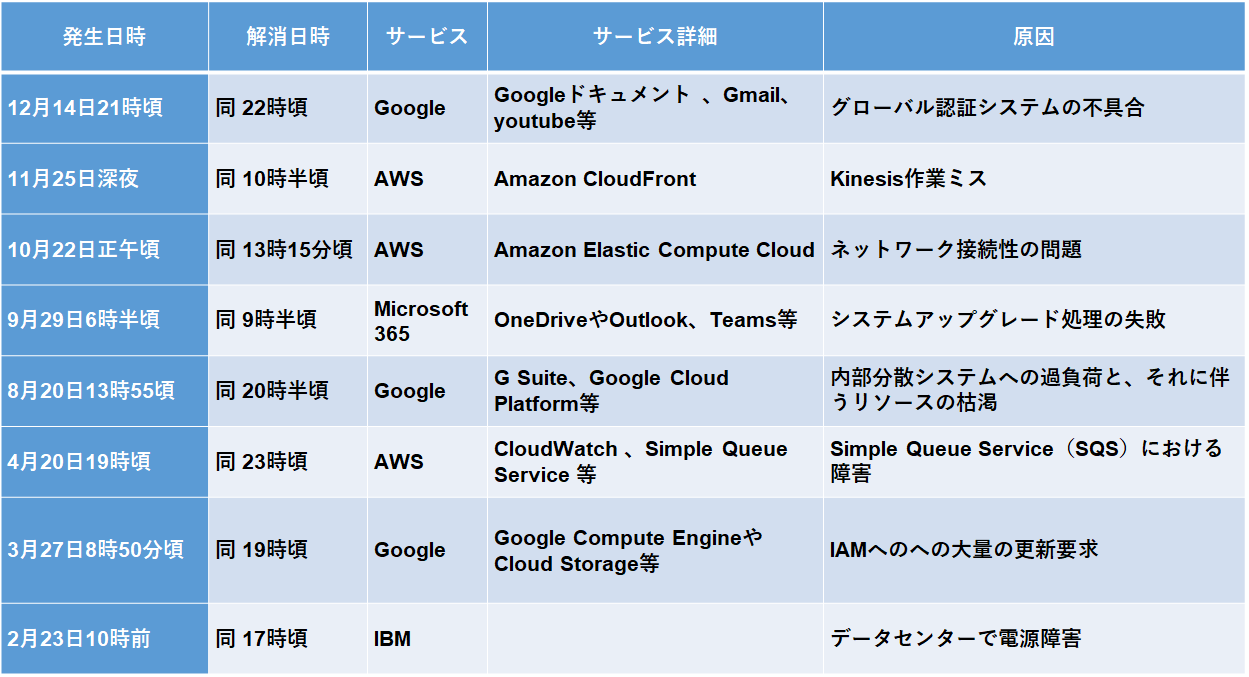

まもなく

2021

年版の

10

大脅威がリリースされると思いますので、

2020

年に発生した障害について、国内に影響の出た大きなものを簡単にまとめてみました。

ご覧の通り、引き続き

2020

年も障害は定期的に発生しています。

原因は様々ですが、今回はヒューマンエラーが多く発生している一方、電源装置などの故障も継続して発生しています。

障害は概ね数時間程度で収束していますが、被害規模は大きくなっており昨年はスマホなどのゲーム、

EC

サイト、キャッシュレス決済、金融機関、

SaaS

サービス、スマートリモコン等のサービス等が影響を受けています。

特に

EC

サイトなど、商売に直結するサイトを利用する場合は特に被害が大きくなります。一般的に

EC

サイトはレスポンスタイムを秒単位で管理します。これはレスポンスが下がるほど売上が低下する為で、各社レスポンスを

1

秒以内に収める等の監視を行っており、必要に応じてサーバの増強等を行っています。

このようにシビアな監視を行っている

EC

サイトでは仮に

1

時間の停止であっても売り上げに大きな影響がありますが、どのクラウドプロバイダも逸失利益分の補填は行いません。

SLA

に応じた返金対応は可能ですが、あくまでクラウド利用料の範囲内となります。

EC

サイト以外にもキャッシュレス業者などでも影響は大きいのですが、企業のシステムであっても数時間の停止となれば業務にも影響がでることは容易に想像できます。

この為、クラウドの障害は

IPA

の発表どおり企業にとっての大きな脅威となっています。

尚、クラウドの障害の報道ではよく「クラウドのもろさが露呈」等の表現が使われるケースがありますが、システムに障害はつきものです。影響が多岐にわたるという点ではその通りかもしれませんが、クラウド各社は

SLA

での稼働率

99.99

%を謳うケースが増えています。

オンプレでこの稼働率を達成するのは難しいですし、稼働率を上げるためには多額の費用がかかります。この為クラウドだからもろいと表現されるのはミスリードを誘うことになり、心外と感じています。

・クラウドのリスク低減

ではどうすればよいのかという事ですが、データセンターのファシリティについては今後耐障害性が向上することは間違いありません。クラウドサービスの自動リカバリー等も発展する為、障害は最小化されていくことは間違いありません。

一方で、作業時のヒューマンエラーはゼロになることはありませんので、リスクとしては残ることになります。

必要でしたら、マルチアベイラビリティゾーン

(AZ)

構成やマルチリージョン構成にすれば片方の

AZ

で障害が発生しても、もう片側の

AZ

で運用を継続できます。但し同一サービスですと、例えば認証システムの障害など、単一障害点がダウンすると両方使えなくなるという事象も発生しています。

万全を期すのであればオンプレと組み合わせるハイブリッドクラウドや、複数のクラウドビスを利用するマルチクラウドが安全です。また、基盤を

1

つの会社のサービスに依存するという事はリスクになりますので、マルチベンダーという側面でもリスクの軽減に繋がります。

しかし、このような対策にはコストがかかりますので、システムダウンが許されないシステムでの導入がメインになるかと思います。

・クラウド活用の拡大

クラウドの利用は今後も加速していきます。政府もクラウド・バイ・デフォルト原則に基づき

2020

年

10

月

8

日に総務省が構築した「第

2

期政府共通プラットフォーム」が

AWS

のパブリッククラウド上で運用を開始しました。今後は政府の情報システムやデータを含め、この共通プラットフォームに移行を進める計画となっています。

IT

基盤とはサーバだけでなく、各種通信機器、ゲートウェイ機器をはじめ、ラック、サーバ室、空調、更にはそれらを運用する人まで含まれます。

BCP

を考えるとこの設備が

2

か所以上必要になりますので、合理的に考えて、このような

IT

基盤と呼ばれるものを自己所有する意味はそれほどありません。

今までは費用やセキュリティの問題もありオンプレを選択するケースもありましたが、費用とセキュリティの問題は徐々に改善されています。

また、クラウドであれば動的にリソースを配分できるというメリットもありますので、障害対応の点からもクラウドの活用が進むことは間違いありません。

個人でも

Geforce NOW

のように、クラウド上のビデオカードを使いストリーミング配信を行うサービスがあります。月額課金にはなりますが、高価なビデオカードを用意せずに

PC

ゲームが出来るメリットがあります。しかし、現在は遅延がやや大きい事やフレームレートが

FullHD

で

60FPS

が上限という問題が普及の妨げになっています。今後回線の問題がクリアされれば一気に普及すると思われます。

・クラウドの運用

一方でクラウド移行後に問題になるのは運用の問題です。

オンプレで運用していた方がそのまま引き続き運用するケースが多いかと思います。インフラは見なくても良くなるので業務が減ると思いがちですが、実際にはセキュリティ項目を管理したり、監視項目が増えたり、契約管理、構成管理などが追加になったりで業務量は増加する傾向です。まして、業務システムに応じて部署毎にクラウド利用が進むなどして、意図せずにマルチクラウドになってしまうなど、更に業務は増加する傾向があります。

そのような中、問題になっているのがクラウド技術者の不足です。

AWS

等は資格制度や学習支援プログラム等でサポートしていますが、市場が求めているのは即戦力ですので、実務経験のあるクラウド技術者の市場価値が高まっています。

この為、離職の問題が目立ち始め、市場での人材確保も難しくなっています。

・問題を解決するID-Cross

弊社ではこのような運用や可用性、セキュリティ問題に対応する為、

クラウドサービス

ID-Cross(

アイディクロス

)

をリリースしました。

ID-Cross

については日経

BP

社主催の

IT

インフラ

Summit2021

にて講演いたします。

是非ご参加いただけますと幸いです。

【※外部サイト:セミナー詳細】

ITインフラSummit2021

2021年2月1日(月) 14:50~

15:20

「クラウド時代に求められるセキュアなシステム運用とは」

(株)インフォメーション・ディベロプメント

先端技術部 エバンジェリスト 藤原

和紀

それでは、また次回までしばらくお待ちください。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。