関連するソリューション

業務改革

AI

マネージドサービス(運用・保守)

コンサルティング事業本部

シニアコンサルタント 千葉 由紀祐

7月に入りましたが、梅雨明け前からの暑さが続いており、体調管理に苦労している方も多いのではないでしょうか。日常生活に限らず、私たちの暮らしや経済活動を支えるIT基盤にも、こうした急激な変化に対応する柔軟性と対応力が求められていると思います。

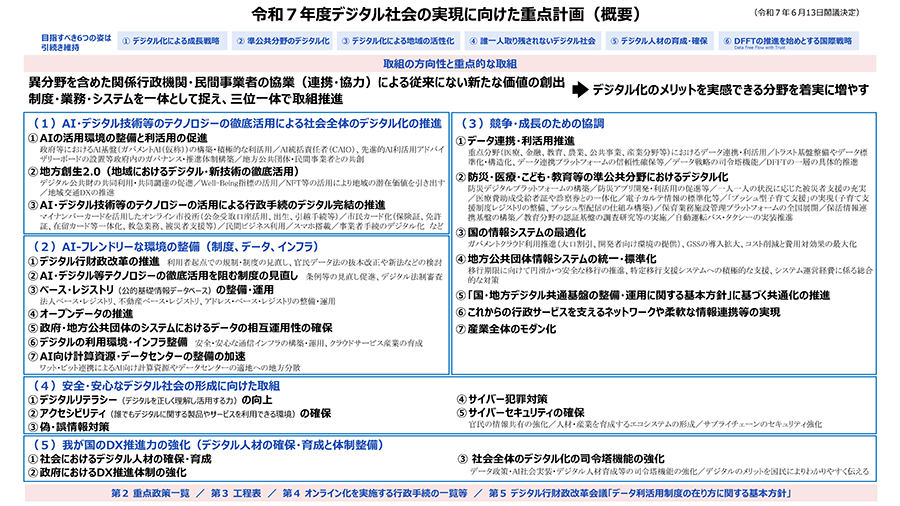

先月13日、デジタル庁が今年度の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を公表しました。この計画は、単なるデジタル化の加速を超えて、AIやクラウド、データ利活用を含む「社会構造の変革」を国主導で進めるものです。企業や地方自治体、社会インフラを巻き込んだ包括的なDXの方向性が明示されています。

引用:デジタル庁HP「デジタル社会の実現に向けた重点計画 概要」

引用:デジタル庁HP「デジタル社会の実現に向けた重点計画 概要」特に注目されるのが、生成AIを含むAI活用の実装段階への移行です。行政手続きの自動化、マイナンバーの活用、公共サービスのプッシュ型提供など、行政そのものがAI活用を前提とした仕組みに移行しようとしています。安定したAI運用体制の構築が急務と言えます。

弊社でも最近、AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)の導入支援に力を入れています。AIOpsとは、AI技術を活用してIT運用を自動化・高度化する概念であり、障害の予兆検知、インシデントの自動分析、ログ相関、ボトルネックの特定、復旧支援などを可能にする技術です。

近年のハイブリッドクラウドやマイクロサービス、SaaSの利用の広がりによって、各企業のIT環境が複雑化しており、従来の人手頼みの監視や対応では困難になってきています。

この状況に対応するには、変化に強いITシステム基盤を築く必要があり、AIOpsの導入が対応策の1つとなり得るためです。

今回は、政府の重点計画におけるAI活用の動向を踏まえ、AIOpsがIT運用にもたらす実務的な価値と要点について述べていきたいと思います。

AIOpsと政府の重点施策の接点

今回の重点計画では、「生成AIの社会実装」「ガバメントクラウド」「デジタル行財政改革」などが挙げられています。いずれも、複雑化・多様化するITシステムの安定運用を前提とした取り組みです。AIを導入すること自体が目的ではなく、それを維持し、改善し、進化させ続ける運用体制の構築こそが鍵となります。実際に重点計画では、次のような方向性が示されています。

- 生成AIを活用した行政業務の高度化(文書作成・問い合わせ対応など)

- 地方自治体の業務標準化と、ガバメントクラウドを通じた共同利用の推進

- マイナンバーを活用した住民サービスのオンライン化・ワンストップ化

- 申請を要しない“プッシュ型”のサービス提供に向けた手続き簡素化

AIOpsの導入・活用シーン

AIOpsの導入・活用の具体的なシーンとして、以下の例が挙げられます。- 金融機関:24時間365日体制の顧客接点を維持するため、障害の予兆検知やレスポンスタイムの自動最適化を実現

- 物流業界:配送管理システムにおける負荷集中の事前予測と、インフラ再構成の自動提案を支援

- 医療機関: 電子カルテや予約管理システムなどの基幹サービスを止めない様、インシデント発生の予兆を自動検知し、迅速な対処を支援

- 通信事業者: 通信トラフィックの急増に備え、異常傾向をリアルタイムに分析し、負荷分散の自動制御を実現

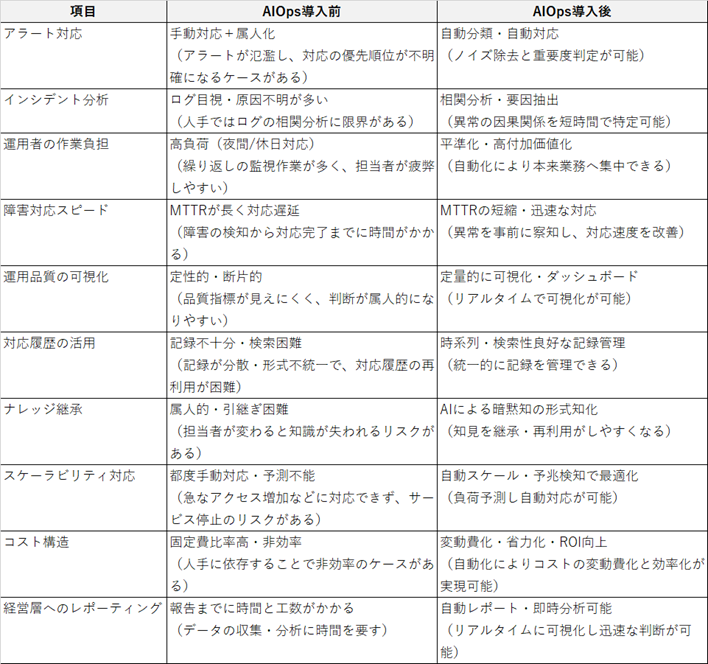

AIOps導入で得られるメリット

AIOps導入のメリットとしては、業務効率の向上、サービス品質の強化、人材活用の高度化、意思決定の迅速化など、企業活動全体にわたる多面的な効果をもたらします。特に、24時間365日体制の安定運用や多拠点・複雑システム環境を持つ企業において、その効果は大いに期待できます。以下に、代表的な導入効果を整理します。

主なポイントを挙げると以下の通りです。

1.オペレーションコストの削減

AIOpsにより、アラートの自動分類・対応、ログ分析、予兆検知といった作業を自動化でき、夜間・休日対応や二次対応の人的コストを大幅に削減できます。特に、24時間365日の可用性が求められる業界では、人的リソースの最適配置によって、システムの安定稼働と業務負荷の平準化を同時に実現できます。

2.インシデント対応スピードの向上

実際の導入事例では、AIOpsによってMTTR(平均修復時間)を50%以上短縮したケースもあります。異常のリアルタイム検知、根本原因分析(RCA)、対応策の提示までを自動で行うことで、重大障害の回避や復旧時間の最小化を可能にし、サービスの信頼性向上とブランド毀損リスクの低減が可能です。

3.担当者の付加価値業務へのシフト

ルーティン業務からの解放により、エンジニアはより高度な分析・改善・提案業務に集中できます。これは単なる働き方改革にとどまらず、従業員のスキル高度化やモチベーション向上、さらには離職率の低下にもつながります。人的資本経営や人的リスクマネジメントの観点からも、AIOpsは有効な施策といえます。

4.システムの信頼性・品質向上

継続的な運用データの蓄積とAIによる分析により、ボトルネックや設計上の課題を早期に可視化できます。その結果、リリース後のトラブルを未然に防ぎ、サービス品質を長期的に維持・向上させることが可能となります。品質の安定性は、顧客体験(CX)や契約更新率の向上にも直結します。

5.経営判断のスピードアップ

運用に関するインサイトをリアルタイムで可視化・共有できることで、経営層による迅速な意思決定やリスク回避が実現します。特に、複数システムやマルチクラウド環境を統合的に把握する“運用の見える化”は、CIOやCDOの戦略判断を支える重要な基盤となります。

このように、AIOpsは単なるIT運用効率化ではなく、経営・現場・IT部門の三位一体で価値を創出します。初期投資に対しても、コスト削減、サービス品質の強化、人材活用の高度化といった多面的なリターンが期待でき、短期的・中長期的に見てもROIの高い施策となります。

AIOps導入の課題

導入メリットを挙げてきましたが、一方で、導入が思うように進まない現場も少なくありません。その背景には、導入・運用に必要な技術人材の不足や、AIの判断に対する不安、現場業務への親和性の低さといった課題が挙げられます。

特に、AIが出した結論を信じきれず、結局人が確認しているといったケースがあり、技術面だけでなく、現場が納得できる設計と信頼形成が、導入成功の鍵を握っていると言えます。

AIOps導入に向けたステップと成功要因

AIOpsを導入ステップとしては、主に以下の流れとなります。1.現状の可視化と運用課題の整理

ログの粒度やアラート閾値の確認、既存SOP(標準手順書)の棚卸しと運用実態の洗い出し

2.PoCの設計とモデル検証

AIOpsツールの機能適合性やインテリジェンスレベル(知的判断能力)の評価、現場環境との親和性の確認

3.本番展開とKPIの設計

MTTR、アラート削減率、サービス可用性といった指標による効果の定量評価

4.定着化とスキル内製支援

エンジニアや運用担当者への教育、ガイドライン整備による継続運用体制の構築

成功要因としては、前述の課題でも述べた通り、AI技術そのものよりも、日々の運用実態や手順といかに適合させるかです。AIOpsを機能させるには、AIが効果を発揮できるように業務プロセスを“進化”させる視点が不可欠と言えます。

最後に

政府の重点計画のとおり、今後、AI活用を前提とした社会構造へと大きく変化することが想定されます。この変化を前向きに捉え、AIOps導入に踏み出すことは、企業のレジリエンス(変化対応力)を高めるだけでなく、安定した価値創出を支える有効な手段となり得ます。

変化が常態化するVUCAの時代だからこそ、運用の在り方そのものを問い直す視点が、今まさに求められています。

本コラムがAIOps導入を考える一助になりましたら幸いです。

それでは、また次回のコラムでお会いしましょう。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。