関連するソリューション

業務改革

AI

プリンシパルフェロー 黒住 好忠

最近、「AIエージェント」というキーワードを耳にする機会が増えてきました。ニュースやビジネスの場でも話題になっていますが、実際に「AIエージェントとは何なのか」と問われると、うまく説明できない方も多いのではないでしょうか。

AIエージェントは「自律的に行動できるAI」と説明されることも多いのですが、この説明だけでは、具体的に何ができるのか、従来のAIとどう違うのか、ピンとこない方も多いでしょう。AI自体が抽象的な概念であることもあり、AIエージェントについて漠然としたイメージしか持てていないのが現状ではないでしょうか。

そこで本記事では、AIエージェントについて、その「仕組み」から理解していただくことを目指します。仕組みを知ることで、AIエージェントが何なのか、何ができるのか、そしてなぜビジネスで注目されているのかが、しっかりと理解できるようになるはずです。

初めての方にも分かりやすく、丁寧に説明していきますので、ぜひこの機会にAIエージェントについて理解を深めていただければと思います。それでは、まずはAIエージェントを理解するための土台となる、LLMについて振り返るところから始めましょう。

まずはLLMを理解しよう

AIエージェントを理解するためには、まず「LLM」という技術について知っておく必要があります。LLMは「Large Language Model(大規模言語モデル)」の略で、文章を理解して文章を生成するAI技術のことです。数年前、OpenAIのChatGPTが世界中で大きな話題になったことを覚えている方も多いでしょう。あのChatGPTのベースとなっているのが、まさにこのLLMです。LLMは、膨大な量の文章データを学習することで、人間のように自然な文章を理解したり生成したりできるようになったAIなのです。

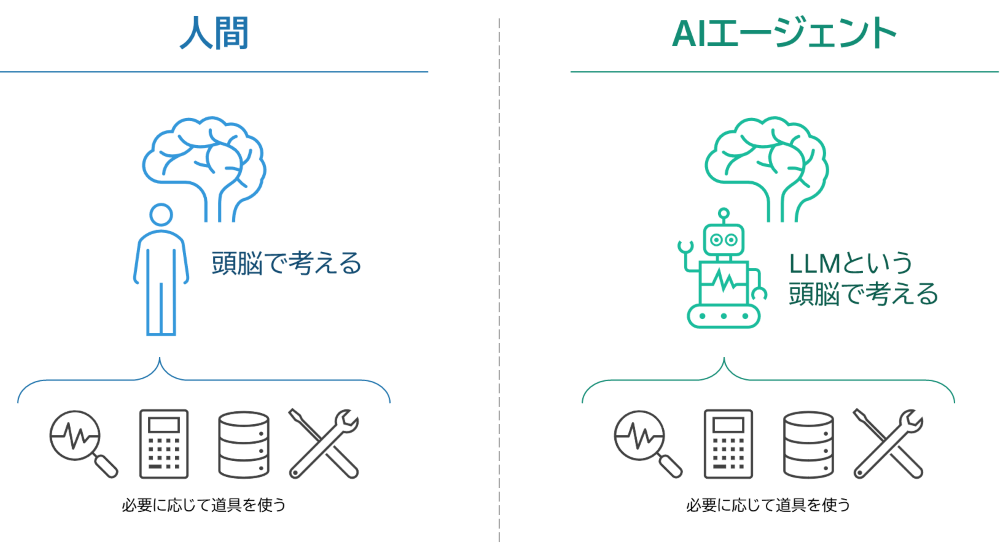

LLMは「頭脳」のような存在

LLMを一言で表すなら、「頭脳」のような存在です。文章を入力すると、その内容を理解して適切な文章を返してくれます。質問をすれば答えてくれますし、文章の要約を依頼すれば要約してくれますし、アイデアを求めれば提案してくれます。ChatGPTは、このLLMという頭脳を、チャット画面から簡単に使えるようにしたサービスです。ブラウザーから誰でも手軽にアクセスでき、人間と会話するようにAIとやり取りできることが大きな特徴です。

また、LLMはその後も進化を続けており、文章だけでなく画像もある程度理解できるようになっています。写真を見せて「この画像には何が写っていますか?」と聞けば、内容を説明してくれるといった具合です。

LLMの限界

しかし、LLMには大きな課題があります。・指示したことにしか答えてくれない

ChatGPTを使ったことがある方ならこんな経験があるかもしれません。例えば、レポートを作成してもらおうと思ったとき、最初に「〇〇についてレポートを書いて」と依頼すると、AIがレポートを作成してくれます。しかし、100点満点の回答になることは少なく、「もっと詳しく説明してほしい」「この部分は違う視点で書いてほしい」「この内容は入れないでほしい」など、たくさんの要望が出てきます。そのたびに、「この部分をもっと詳しく」「こういう視点も入れて」「この内容は入れないで」…と、何度も何度も指示を出し続ける必要があります。まるで、「優秀だけど細かく指示をしないと何もしてくれない人」に仕事を依頼しているような感覚です。

これは、LLMの本質が「質問に答える」ことだからです。ユーザーが指示を出し、それに対してLLMが答えを返す…。このやり取りを何度も繰り返す必要があるため、どうしても手間がかかってしまいます。

・実行能力を持たない

さらに、LLMには別の課題もあります。それは、LLMが「思考」はできても、「実行」はできないという点です。LLMはどれだけ優秀な回答を生成できたとしても、LLM自身が、自分で何かツールを実行したり、アプリケーションを操作したり、ファイルを読み書きしたりすることはできません。あくまで、「質問された内容に対する回答」に特化しており、実際の作業を「実行」する能力は持っていないのです。

このように、細かい指示を繰り返す必要がある点と、自分では何も実行できない点が、実際のビジネスでLLMを使いづらいと感じる大きな理由でした。

では、これらの課題を解決するにはどうすればよいのでしょうか。実は、この課題を解決できるのが、AIエージェントなのです。

AIエージェントの登場で何が変わったのか

AIエージェントは、LLMの課題を解決する新しい形のAIです。一言で表現するなら、「こういう感じのことをしてほしい」と依頼すれば、あとは自分で考えて色々やってくれるAI、それがAIエージェントです。人間で例えるなら、やりたいことを軽く伝えるだけで「あとは良い感じに動いてくれる、できる人間」のようなイメージです。細かい指示を出し続ける必要がなく、目的を伝えるだけで、あとは自律的に作業を進めてくれるのです。

AIエージェントの2つの大きな特徴

AIエージェントには、従来のLLMと比較して2つの大きな特徴があります。・自分で考えて行動できる

AIエージェントは、一度依頼するだけで、複数のステップを自分で考えて実行できます。例えば、「AIの動向を分析して」と依頼した場合を考えてみましょう。従来のLLMであれば、LLMが学習した知識の範囲内で、それらしい回答を返すだけです。その内容を見ると「こういう観点で分析してほしい」「この分析手法を使ってほしい」「グラフも追加してほしい」など、望む結果にするために何度も指示を出し続ける必要がありました。

しかし、AIエージェントであれば、この依頼を受けた時点で「まず最新のAI関連ニュースをWeb検索で収集しよう」「次に収集したデータを分類・整理しよう」「情報の内容にあわせて適切な分析手法を選んで実行しよう」「結果を視覚化するために適したグラフを作成しよう」「最後に分析レポートの作成と最終チェックをしよう」…といったタスクを自分で考えて、順番に実行していきます。

また、検索結果が期待通りに取得できなかった場合や、データの形式が想定と違っていた場合など、途中で問題が発生した場合も、AIエージェントであれば自分でエラーの原因を考えて対処方法を判断し修正を試みます。まさに、「自分で考えて行動できる」のです。

これにより、LLMの「指示したことにしか答えられない」という限界が解消されます。

・道具(ツール)を使える

AIエージェントのもう一つの大きな特徴は、様々な「道具」を使えるという点です。人間が仕事をするとき、頭で考えるだけでなく、パソコンを操作したり、電卓で計算をしたり、インターネットで情報を調べたりと、様々な道具を使うことが多いと思います。これと同じように、AIエージェントも様々な道具を使うことができます。AIエージェントが使える道具の例を挙げてみましょう。

- Web検索:インターネット上の最新情報を検索して収集できます

- データベースアクセス:社内のデータベースから必要な情報を取得できます

- 外部サービスとの連携:Salesforce、Slack、Notionなど、外部サービスと連携できます

- ファイルの読み書き:ファイルを読み込んだり、レポートを作成して保存したりできます

- 文章作成:Word、Excel、PowerPointなどの文章を生成できます

- 画像・グラフ作成:データを可視化したグラフや図表を作成できます

- 数式計算:複雑な計算や統計処理を実行できます

- プログラム実行:Pythonなどのプログラムを作成して実行できます

- アプリ操作:様々なアプリケーションを操作できます

ここに挙げた道具は、ほんの一例にすぎませんが、これらの道具を状況に応じて適切に選んで使い分けることができるのが、AIエージェントの大きな強みです。これにより、LLMが「思考するだけで実行できない」という限界を突破できます。

AIエージェントの具体的な活用例

では、AIエージェントが実際にどのように使われるのか、いくつか具体例を見てみましょう。例1:GitHub Copilotでのプログラミング支援

GitHub Copilotは、プログラミングを支援するAIエージェントです。「ログイン機能を作って」と依頼すると、以下のような作業を自動で行います。- ログイン機能に必要なコードを生成

- コードを実行してテスト

- エラーがあれば原因を分析

- コードを修正して再テスト

- 必要なファイルや設定を自動作成

従来であれば、プログラマーが一つひとつ手作業で行っていたこれらの作業を、AIエージェントが自動で進めてくれるのです。

例2:データ分析の自動化

「この売上データの傾向を分析して」と依頼すると、以下のような作業を自動で行います。- データファイルを読み込んで内容を確認

- データ分析用のPythonプログラムを自動作成

- プログラムを実行して分析を実施

- 分析結果をグラフ化

- 結果をまとめたレポートを作成

このように、データ分析の一連のプロセスを自動化することができます。

例3:Web調査とレポート作成

「最新のAI技術について調べて」と依頼すると、以下のような作業を自動で行います。- Web検索を実行して最新情報を収集

- 複数の情報源を確認して信頼性を検証

- 重要なポイントを抽出

- 内容を整理してレポートにまとめる

- ファイルとして保存

調査からレポート作成までを一貫して行えるのです。

これらの例から、AIエージェントが「自分で考えて、道具を使いながら作業を完遂できる」ことがお分かりいただけたと思います。では、このAIエージェントは一体どのような仕組みで動いているのでしょうか。次の章で、その種明かしをしていきます。

AIエージェントの仕組み

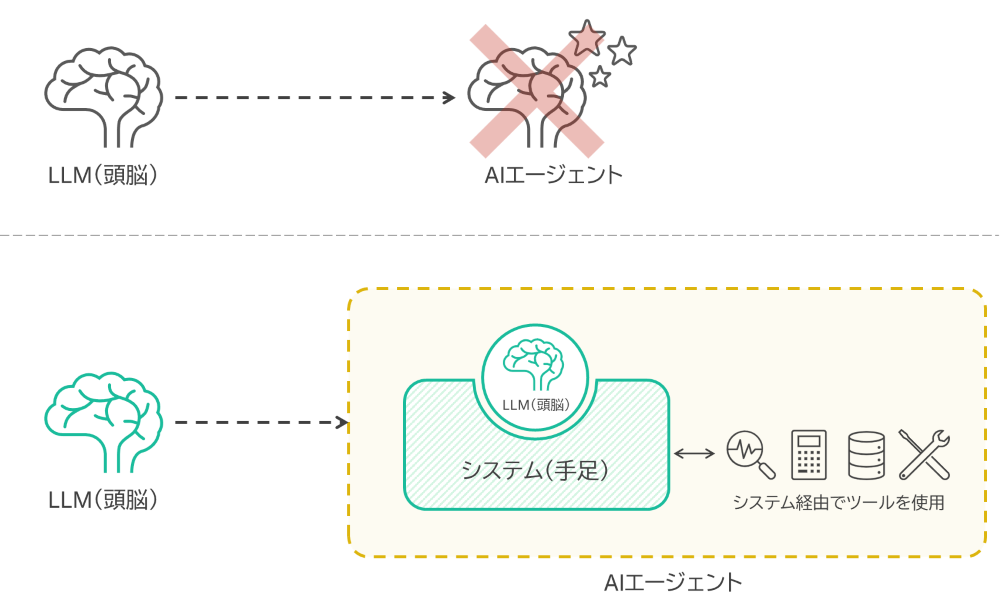

ここまで読んで、「数年前に登場したAI(LLM)がここまで進化したのか!」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際には、AI(LLM)自体が劇的に進化したわけではないのです。よくある誤解

AIエージェントについて、「LLMが大きく進化して、自律的に行動したり、道具を使える」ようになり、その結果として「AIエージェントと呼ばれるAIに進化した」と誤解をしている方が少なくありません。しかし、「LLMが進化してAIエージェントになった」というのは正確な表現ではありません。確かにLLM自体も進化を続けていますが、その本質は変わっていません。LLMは今でも「入力された内容に対して応答を返す」という「頭脳」の役割を果たしているだけです。LLM自体が自律的に考えたり、ツールを実行したり、アプリケーションを操作したりする能力は持っていません。

では、AIエージェントはどうやって実現されているのでしょうか。

AIエージェントの正体

AIエージェントの正体は、LLM自体が進化したものではありません。LLMを「うまく活用するための仕組み」を追加したものなのです。つまり、LLMの周辺に新しい仕組みを追加しただけで、LLM自体の本質はChatGPTなどが登場した時から変わっていません。具体的には、ユーザーとLLMの間に「自律的に考えさせる」「道具を使わせる」仕組みを挟みます。この仕組みは、AIではなく、従来のプログラミングで作られたシステムです。このシステムが、LLMと対話しながら全体をコントロールします。ユーザーが直接LLMに指示を出すのではなく、システムがLLMに「こういう道具が使えるけど、どれを使う?」「次に何をすべき?」と問いかけます。そして、LLMの回答に基づいて、システムが実際に道具(ツール)を実行します。

この対話と実行の繰り返しによって、AIエージェントは動いているのです。

文章だけでは理解しづらいかもしれませんので、具体的な例を通して、システムとLLMがどのように対話しているのかを見ていきましょう。

・例1:Web検索が必要な場合

ユーザーが「最新のAI技術について調べて」と依頼したとします。この依頼がどのように処理されるのか、ステップごとに見ていきましょう。ステップ1:ユーザーからの依頼

ユーザー:「最新のAI技術について調べて」

ステップ2:システムからLLMへの問いかけ

システム → LLM:「ユーザーから『最新のAI技術について調べて』という依頼がありました。以下のツールが使えます:Web検索ツール、ファイル作成ツール。この依頼を達成するには、どのツールをどのように使えばよいですか?」

ステップ3:LLMの判断

LLM → システム:「まず、Web検索ツールを使って『最新のAI技術』というキーワードで検索を実行してください」

ステップ4:システムによるツールの実行

システムは、LLMの判断に基づいて、実際にWeb検索ツールを実行します。ここで重要なのは、LLM自身が検索を実行するのではなく、システムが実行するという点です。LLMはあくまで「どのツールを使うべきか」を判断する役割です。

ステップ5:結果をLLMに返す

システム → LLM:「Web検索を実行しました。以下が検索結果です:[検索結果の内容]。次に何をすべきですか?」

ステップ6:LLMの次の判断

LLM → システム:「検索結果を整理して、重要なポイントをまとめたレポートを作成します。ファイル作成ツールを使って、『AI技術レポート.txt』というファイルに保存してください」

ステップ7:システムによるファイル作成

システムは、LLMの指示に基づいて、ファイル作成ツールを実行し、レポートを保存します。

ステップ8:完了報告

システム → ユーザー:「最新のAI技術について調査し、レポートを作成しました」

このように、システムとLLMが対話を繰り返すことで、複数のステップを経る作業が実現されているのです。

・例2:データ分析の場合

次に、もう少し複雑な例を見てみましょう。ユーザーが「この売上データを分析して傾向を教えて」と依頼したとします。ステップ1:ユーザーからの依頼

ユーザー:「この売上データ(sales_data.csv)を分析して傾向を教えて」

ステップ2:システムからLLMへの問いかけ

システム → LLM:「ユーザーから売上データの分析依頼がありました。使えるツール:ファイル読み込みツール、プログラム実行ツール、ファイル作成ツール。どのように進めますか?」

ステップ3:LLMの最初の判断

LLM → システム:「まず、ファイル読み込みツールを使って『sales_data.csv』の内容を確認してください」

ステップ4:システムによるファイル読み込み

システムは、ファイル読み込みツールを実行し、データの内容をLLMに返します。

ステップ5:データ内容の確認

システム → LLM:「ファイルを読み込みました。データは以下のような構造です:[データの概要]。次に何をしますか?」

ステップ6:LLMの分析プラン

LLM → システム:「データの構造を理解しました。データ分析を行うPythonプログラムを作成します。月別の売上推移、商品カテゴリ別の分析、成長率の計算を行います。プログラム実行ツールで以下のコードを実行してください:[Pythonコード]」

ステップ7:システムによるプログラム実行

システムは、LLMが生成したPythonプログラムを実行し、分析結果を取得します。

ステップ8:分析結果の確認

システム → LLM:「プログラムを実行しました。分析結果は以下の通りです:[分析結果のデータ]。次に何をしますか?」

ステップ9:LLMのレポート作成判断

LLM → システム:「分析結果を確認しました。主要な傾向をまとめたレポートを作成します。以下の内容でレポートファイルを作成してください:[レポート内容]」

ステップ10:システムによるレポート作成

システムは、ファイル作成ツールを使ってレポートを作成します。

ステップ11:完了報告

システム → ユーザー:「売上データの分析が完了しました。主な傾向は以下の通りです:[要約]。詳細レポートを『分析レポート.txt』に保存しました」

この例からわかるように、より複雑なタスクでも、「システムとLLMの対話→ツールの実行→結果の確認→次の判断」というサイクルを繰り返すことでAIエージェントは実現されているのです。

エージェントの仕組みのポイント

AIエージェントの仕組みを理解する上で、2つの重要なポイントがあります。・LLMとシステムとの役割分担

1つ目のポイントは、LLMとシステムとの「役割分担」です。- LLMの役割:「考える」こと

- どのツールを使うべきか判断する

- 次に何をすべきか計画する

- 問題が発生したときの対処方法を考える

- つまり、「頭脳」として判断を下す役割

- システムの役割:「実行する」こと

- LLMの判断に基づいて、実際にツールを動かす

- ツールの実行結果をLLMに返す

- 全体のフローをコントロールする

- つまり、「手足」として実際に作業を行う役割

この「頭脳(LLM)」と「手足(システム)」の組み合わせこそが、AIエージェントの本質なのです。LLM自体が大きく進化したわけではなく、LLMという優秀な頭脳を、システムという仕組みでうまく活用しているだけなのです。

・複数回の繰り返しによる処理

2つ目のポイントが、「繰り返しのサイクル」です。

従来のLLMは、「ユーザーが質問 → LLMが回答」という1回のやり取りで終わっていました。しかし、AIエージェントでは、「システムが問いかけ → LLMが判断 → システムがツール実行 → 結果を確認 → また次の判断」というサイクルを何度も繰り返します。

この繰り返しによって、複数のステップを経る複雑なタスクでも、一つずつ着実に進めていくことができるのです。この流れは、人間が「考えて → 実行して → 結果を見て → また考えて」と作業を進めていくのと同じですね。

このように、AIエージェントは魔法のような存在ではなく、シンプルな仕組みの組み合わせで実現されているのです。この仕組みを理解することで、AIエージェントの可能性や限界、そしてどのような場面で活用できるのかが見えてくるはずです。

マルチエージェントシステム(MAS)

これまで紹介してきたのは、「1つ」のAIエージェントの話でした。しかし、AIエージェントの世界には、さらに拡張された形として「マルチエージェントシステム(MAS: Multi Agent System)」という概念があります。マルチエージェントシステムとは、複数のAIエージェントが連携して、より大規模で複雑なタスクに取り組む仕組みのことです。これは人間の組織構造に非常によく似た概念であり、それぞれが異なる専門性や役割を持つ複数のAIエージェントが、あたかも1つのチームのように協力し合いながら作業を進めていく仕組みとなっています。

例えば、一つのAIエージェントが市場調査を担当し、別のAIエージェントがデータ分析を行い、さらに別のAIエージェントが最終的なレポート作成を行うといった具合に、役割分担をしながら協力して作業を進めることができます。

人間の組織と同様に、階層的な指揮系統を持つパターンや、横並びで協調するパターン、並列して同時に作業を進めるパターンなど、様々な連携の形があります。これにより、単一のAIエージェントでは対応が困難な、より高度で複雑な業務を自動化することが可能になります。

マルチエージェントシステムは非常に興味深く、大きな可能性を秘めた技術ですが、今回は記事の内容が長くなってしまうため、また別の機会にお話ししたいと思います。マルチエージェントシステムのような応用的な内容を理解するためにも、まずは単体のAIエージェントの仕組みをしっかりと理解していただくことが重要だと考えています。

まとめ

ここまで、AIエージェントについて、その仕組みから詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。AIエージェントの本質

AIエージェントは、LLMが大きく進化して自律的になったわけではありません。その本質は、LLM(頭脳)という優秀な技術を、システム(手足)という仕組みでうまく活用しているだけなのです。LLMは「考える」役割を担い、システムは「実行する」役割を担う。この役割分担により、「自分で考えて、道具も使いながら作業を進める」AIエージェントが実現されています。

システムとLLMが対話を繰り返し、「考える→実行する→結果を見る→また考える」というサイクルを回すことで、複数のステップを経る複雑なタスクも達成できるのです。

仕組みを理解することの価値

AIエージェントを「魔法のような技術」として捉えるのではなく、「仕組み」として理解することには、大きな価値があります。仕組みを理解することで、漠然とAIエージェントをとらえるのではなく、地に足の着いた形で、AIエージェントの活用について考えられるようになります。- 何ができて、何ができないのかが分かる

- どのような場面で活用できるかが見えてくる

- どのような組み合わせが効果的かを考えられるようになる

- 自社のビジネスにどう応用できるかをイメージできる

技術者でなくても、AIエージェントの仕組みを理解することで、その可能性を考えることができます。ぜひ、この理解をもとに、自社のビジネスでどのようにAIエージェントを活用できるのか、どのような組み合わせが効果的か考えてみてください。AIエージェントは、まだまだ発展途上の技術であり、これから様々な可能性が広がっていく分野です。

本記事を通じて、AIエージェントについての理解が少しでも深まれば幸いです。皆様のビジネスに、AIエージェントが新たな価値をもたらすことを願っています。

AIに関してお困りのことがあれば

最後に、簡単なご紹介になりますが、弊社ではAIに関するコンサルティングや研修のサービスを提供しています。「コンサル」と聞くと構えてしまう方も多いかもしれませんが、ご安心ください。「AIを活用したいけど何から始めたらいいか分からない」「こんなことがAIで実現できるか相談したい」「AIエージェントを導入してみたいので相談したい」など、ちょっとしたお悩み事を気軽に相談できるアドバイザリーコンサルサービスも提供しています。また、AIを全く知らない方に向けて、ChatGPTのようなサービスを使うための「AIリテラシー」を身につける研修や、次のステップとしてDifyのようなノーコードツールを使って業務に合わせたカスタムAIを作れるようになる研修など、AI活用を進めるための研修サービスも提供しています。

もし興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

それではまた、次回のコラムでお会いしましょう。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。