関連するソリューション

業務改革

AI

アプリケーション開発

マネージドサービス(運用・保守)

セキュリティ製品

ICTサービス第6部

テクニカルスペシャリスト 千葉 由紀祐

これから冬の季節を迎えますが、昨年も同時期に感染再拡大があった事からも、まだしばらくはマスク着用や手洗い・うがいなどの基本的な感染予防策やテレワーク等による出社制限など、各企業とも対策を継続されていると思います。状況が良化し、更なる対策緩和の検討ができる様になる事を期待しています。

新型コロナウイルスの感染拡大は、企業におけるリモートワークの導入加速化や、DX戦略が進むきっかけにもなりました。この外部環境の変化を事業機会と捉え、今後は整備した環境が新たな価値創出の活動に活用されることも益々増えてくるのではないかと感じます。

総務省が7月30日に発表した「情報通信白書」では、コロナ禍で加速したデジタル化による変化について検証されています。新たな価値の創出や生産性向上のほか、企業における感染症、自然災害などへの強靭性(レジリエンス)を確保する観点でもデジタル化の推進は重要であり、また、企業のデジタル導入・推進とあわせて、利用者のデジタル活用能力の向上を、戦略的かつ一体的に進める必要があるとされています。

私達、ITサービス提供者においても、サービス(価値)を顧客と共創する上でデジタル活用能力(デジタルリテラシー)を活かし、また共に高めあう取組みが重要になってきます。

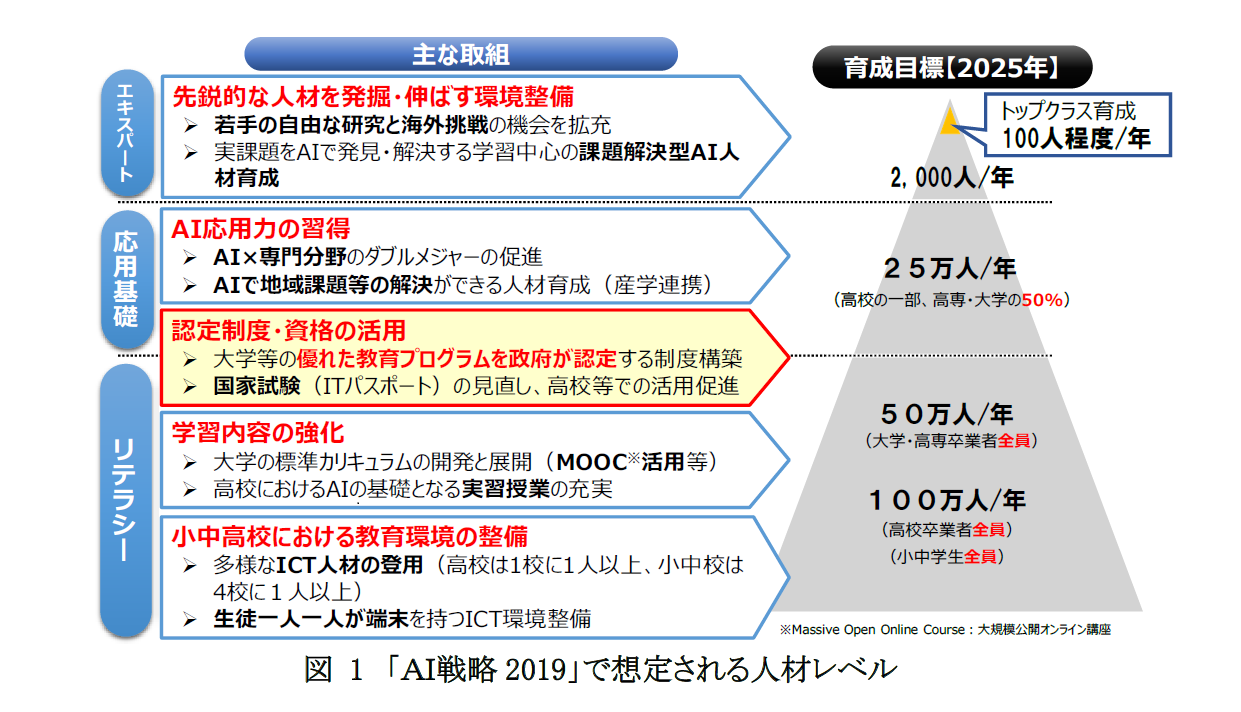

今回は、内閣府の「AI戦略2021」や、情報処理推進機構(IPA)が先月公開した「DX白書2021」などを参考に、デジタルリテラシーについて述べていきたいと思います。

デジタルリテラシーとは

デジタルの知識・技術に関して「AI戦略2021」では、デジタル時代の基礎知識(いわゆる「読み、書き、そろばん」的な素養)として、数理・データサイエンス・AIを挙げています。

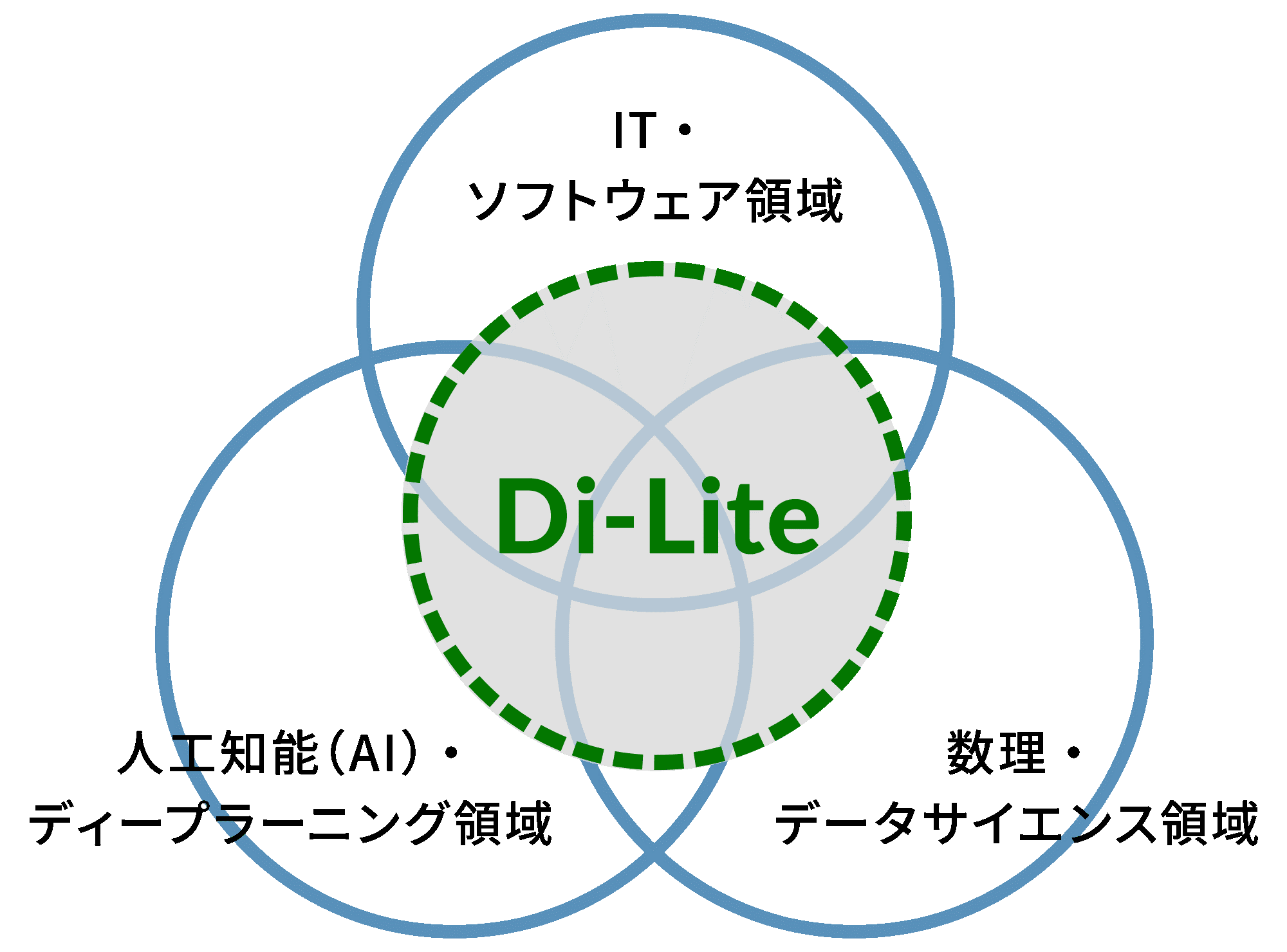

また、今年4月20日設立のデジタルリテラシー協議会※は、全てのビジネスパーソンが身に付けるべき共通のリテラシーとして、「IT・ソフトウェア領域」、「人工知能(AI)・ディープラーニング領域」、「数理・データサイエンス領域」を挙げています。

※一般社団法人データサイエンティスト協会、一般社団法人日本ディープラーニング協会、独立行政法人 情報処理推進機構の3団体共同で設立(オブザーバーに経済産業省)

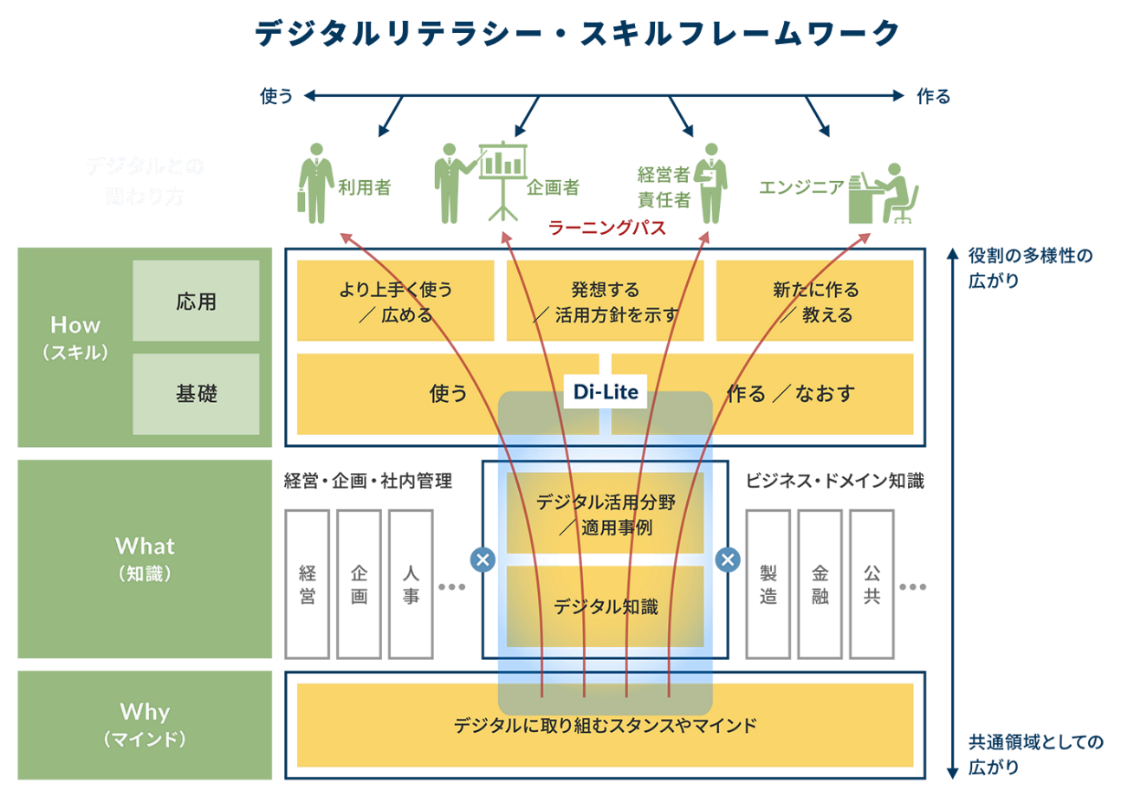

つまり、「ITを利活用でき、人工知能・機械学習に関する知識を持ち、データを処理・分析し価値を創出できる力の基礎能力」がデジタルリテラシーと言えると思います。

そして、社会全体のDXの加速化やAIの社会実装の進展から、デジタルリテラシーは「デジタルを作る」人だけでなく「デジタルを使う」全ての人に身に付ける事が求められています。

デジタルリテラシー向上の取組み

例えば、高等学校では、データサイエンス・AIの基礎となる理数素養や基本的情報知識の習得などを目的に、来年度から共通必須修科目「情報Ⅰ」が新設され、IPAのITパスポート試験等の活用などが促進されています。

また、大学、高等専門学校等においても、数理・データサイエンス・AI教育の取組を推奨するための「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」が今年創設され、リテラシーレベルの認定が始まっています(6月の第一回、8月の第二回とあわせて78件(66大学、2短大、10専門学校)が認定)。更に各大学ではデータサイエンスやAIに関する学部・学科が創設されており、教育改革が進んでいます。

前述のデジタルリテラシー協議会では、3つの領域の基礎領域をDi-Liteと定義し、全てのビジネスパーソンが持つべきデジタル時代の共通リテラシーとしています。

最後に

DX推進の担い手となる“社員の学びの方針“に関する質問においても、同様に大きな差がありました。(全社員対象の実施は、日本企業7.9%に対して米国企業は37.4%、会社選抜による特定社員向けの実施は、日本企業16.1%に対して米国企業は34.7%)

文中で述べた通り、今後、社会全体での“学び”、“学び直し”が求められることから、早期の全社的な取組みが必要です。デジタルリテラシーを基礎・土台とし、DX戦略の策定・推進、開発手法・技術、データ利活用技術を高める事が企業競争力の確保に繋がります。

技術の進化スピードは速く、終わりがありません。これは言い換えれば、常に新しい事を学び、チャレンジし続けられるという事であり、私自身も楽しみながら取り組んでいます。

本稿が皆さんの“学び直し”の活動・行動のきっかけとなれば幸いです。

では、次回コラムでお会いしましょう。

参考文献(※以下外部サイト)

AI戦略2021 内閣府

DX白書2021 情報処理推進機構

令和3年版情報通信白書 総務省