関連するソリューション

マネージドサービス(運用・保守)

アプリケーション開発

セキュリティ製品

業務改革

ICTサービス第6部

テクニカルスペシャリスト 千葉 由紀祐

こんにちは、テクニカルスペシャリストの千葉です。

春が近づき、梅の香りに誘われて、先日、都内の梅園に行ってきました。リモートワークが多い事もあり、通勤途中に花を見て季節を感じる機会は減っていたため、良い気分展開になりました。やはり沢山の花に囲まれる癒しの効果は大きいと感じます。

これから桜の季節にもなりますし、感染対策の上、自然を感じにお出かけしてみては如何でしょうか。

最近の出来事として、国内では、サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃による事業全面停止があり、また海外では軍事侵攻に伴うエネルギー資源高騰、金融制裁による市場混乱などが起きています。また、ビジネス面では、AI、IOT、ビックデータ、クラウドといったデジタル技術の活用によって、既存のビジネスモデルにとらわれず、容量の情報の収集・分析しサービスに反映する事で、顧客ニーズを掴んだ新しいビジネスモデルが次々に生まれています。(代表的な例としては、Uberの配車サービス、Netflixの動画配信、AmazonやWalmartの無人店舗など)

ビジネスや市場、組織、個人などのあらゆるものを取り巻く環境が激しく変化しており、先行きが不透明であるとして、現在は「VUCAの時代」と言われています。

※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったもの。

今回は、こうしたVUCA時代においてサービスマネジメントで取組むべきポイントについて、現在の企業の状況などを踏まえて述べていきたいと思います。

現状の企業状況について

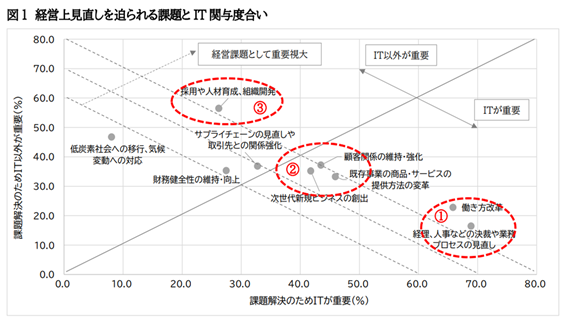

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会が先月公開した「企業IT動向調査(2022年度版(速報値))」では、喫緊の経営課題とその課題解決におけるITの重要度は以下の様になっています。

※日本の上場企業、又は準じる企業4499社のIT部門に調査。1132社が回答。

2021年9月~10月に実施されたもの

引用:※外部サイト「『企業IT動向調査2022』プレスリリース第2弾」 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 P1

①~③が特に重要な経営課題であり、①の業務改革(働き方改革や業務プロセス見直し)においてはITが不可欠、また、②のサービスの変革・創出(顧客関係の維持・強化、既存事業のサービスの提供方法の変革、新規ビジネスの創出)においてもITが鍵になると回答しています。

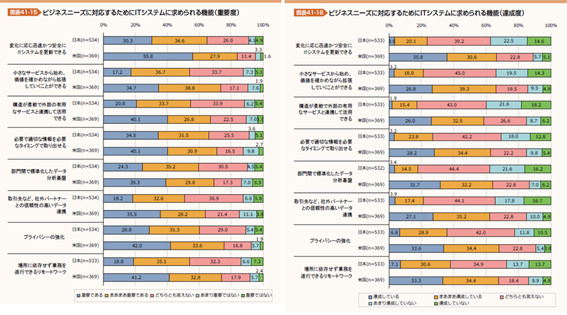

また、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の「DX戦略2021」では、ビジネスニーズに対応するためのITシステムに求められる機能を、日米企業を対象に調査しています。

(左図が重要度の認識、右図が実際の達成度)

DX先進国である米国企業が最も重要と回答しているのは「変化に応じ迅速かつ安全にITシステムを更新できる」であり、スピード・アジリティ(機敏性)を重要視しています。達成度においては、現時点では日米企業で大きな開きがある状況です。

サービスマネジメントで取組むべきポイント

サービスマネジメントは「価値を提供するため、サービスの計画立案、設計、移行、提供及び改善のための組織の活動及び資源を、指揮し、管理する、一連の能力及びプロセス」(ISO/IEC20000)であり、言い換えると、顧客とサービス提供者の双方が期待する価値提供を実現するための投資、品質を管理するもの」と言えます。

この「顧客が期待する価値」が、デジタル技術の活用によって、より正確に把握され、早く提供される様になっており、サービスマネジメントにおいても、スピード・アジリティ(機敏性)への対応と価値への着目の2点が、VUCA時代に対応するための大きなポイントです。

1.スピード・アジリティへの対応

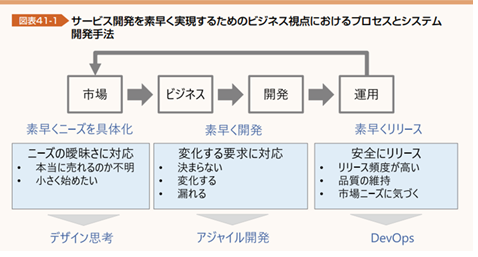

前段で述べた通り、米国の企業が最も重要視されているのが「変化に応じ迅速かつ安全にITシステムを更新できる」ことであり、「DX戦略2021」ではその実現のための手法を以下の図で表しています。

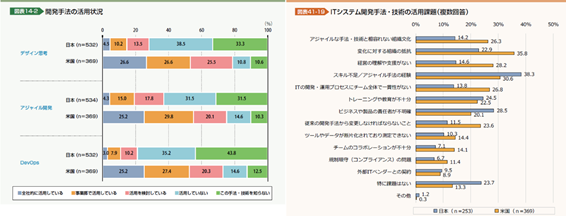

引用:※外部サイト「DX白書2021」 独立行政法人 情報処理推進機構 P191

顧客のフィードバックを受けて仮説検証型で求めているサービスを探り(デザイン思考)、変化する要求に柔軟に短期間で対応・開発をし(アジャイル開発)、開発・運用連携で自動化によるスピード・品質を確保したリリースを行う(DevOps)。

短期間で開発・リリースし、フィードバックを受けながら修正を繰り返す事で、変化の速い顧客ニーズにあった早いサービス提供を可能にする事から、スピード・アジリティへの対応として最も有効と言えます。

一方、DX白書の調査結果を見ると、スキル不足や変化に対する組織の抵抗などが課題となっており、企業全体では2割弱の活用状況となっています。

引用:※外部サイト「DX白書2021」 独立行政法人 情報処理推進機構 P14、215

課題の解消策としては、スモールスタートで始め、スキルや実績を蓄積し、懸念・抵抗を解消していく事が最も近道です。

他の開発手法のメリット(例えば、ウォーターフォールモデルでは大規模開発で全体像や作業量が分かり易い、人員・品質確保がし易いなど)も活かせる様、サービス要件、提供スピードを踏まえた開発手法の使い分け可能な体制確立が必要となります。

2.価値への着目

クラウドコンピューティング(IaaS等)の普及により、インフラ整備が少ない資金で可能となり、競合他社が早期に参入し易くなりました。また、情報・技術の伝播スピードが速いことから、新たなサービス提供で一時的に競争優位性を獲得しても、“機能的価値”での差別化が難しく、コモディティ化(一般化)が速まっています。

コモディティ化後の低価格競争を避けるには、その他の価値で差別化を図る必要があり、サービスの利用による感動や満足感といった情緒的価値への着目が重要となります。

情緒的価値は顧客によって、得るもの、感じ方が異なる点からデザイン思考による対応が有効とされています。顧客の人物像を想定するペルソナ、サービスの一連のプロセスで、ユーザがサービスと接するタッチポイントを特定し、アプローチを検討するカスタマージャーニーマップのフレームワークなどが有名です。

そのほか情緒的価値を高める方法として、顧客と一緒に、又は巻き込んでサービスを創造するアプローチがあり、感動や満足感の共有や信頼関係を築きやすい点から、既存顧客への対応としては最も効果があります。

VUCA時代においては、機能的価値、情緒的価値の両方に着目し、顧客のフィードバックを素早くサービスに反映する仕組みを組織全体で構築していくことが求められています。

最後に

ここまで組織的な取り組みについて述べてきましたが、組織だけでなく、個人の取組みも重要です。

個人の取組みとしては、先行きが不透明であるが故に、論理的思考で、仮説を立てて行動し、自己検証できる力が大きな強みになります。

そのためには、知識の引き出しを増やし、論理が飛躍しない様、根拠を意識して仮説を立てる事を習慣にするのが効果的です。

日常、目にする情報に対して「もしこうだったらどうなるだろう」と仮説を立ててみる。可能であれば人に話して意見を取り入れる。この繰り返しにより論理的思考を育てることで、判断・意思決定がし易くなります。

また、知識の引き出しを増やすには、実務から得る知識・経験のほか、サービスマネジメントの手法・概念(ITSM、ITIL®、SIAM、VeriSM™)、デジタル技術(AI、アジャイル開発、Devops)、デザイン思考やリーンスタートアップなどのマネジメント手法など、幅広く、継続的に収集していく事がポイントです。今はそれぞれの分野で資格制度が充実しているため、取得度合いを確認しつつ行うのが良いと思います。

では、また次回コラムでお会いしましょう。

参考文献:※外部サイトDX白書2021 情報処理推進機構

※ITIL® is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。