関連するソリューション

セキュリティサービス

セキュリティ製品

サイバー・セキュリティ・ソリューション部

テクニカルスペシャリスト 輿石 香豪

「異変」を感じとることができるか

皆様は「8番出口」というゲームをご存じでしょうか。

2025年に映画化も予定されており、注目を集めています。

このゲームは、地下鉄駅の無機質な地下通路を舞台に、プレイヤーは0番をスタート地点として8番出口を目指します。

※画像は永田町駅8番出口です

※画像は永田町駅8番出口です通路には、天井の照明が灯り、壁には、ポスターやドアが並び、反対側からは、サラリーマンがこちらに向かって歩いてくる様子が見られます。

このゲームのルールは非常にシンプルで、プレイヤーは「異変(違和感、通常とは違う風景)」を感じたら、引き返して逆方向へ進み、「異変」がなければそのまま進むというものです。

正解すれば、壁に描かれている数字が0から8までカウントアップされていきますが、間違って進んだり、引き返したりすると、最初の0に戻ってしまいます。

この「異変」を探すのが中々難しく、公式サイトの紹介映像にあるような、こちらに歩いてくるサラリーマンが2人になっているような簡単なものであれば、すぐに分かります。ですが、一見「異変」がなく、問題がないと感じるものもあり、そういった場合に、そのまま進むと0に戻ってしまいます。

「え?どこに「異変」があった??」と、自分が「異変」に気づけなかったことや、ゼロに戻って最初からやり直すことになったことに、少しがっかりしてしまいます。しかし、このような「異変」を感じる能力は、繰り返しの経験と学習によって習得可能です。

いくつかのパターンを覚えることで、新たなパターンにも応用が利き、異変を感じ取る力が向上します。

日常に潜むメールの脅威と異変を見抜く力の重要性

ほぼ毎日のように受け取るEメールの中にも、普段とは異なる「異変」が潜んでいることがあります。近年、ランサムウェア攻撃による被害のニュースが毎日のように報じられています。その攻撃の侵入口として、インターネットとの接点である、VPN機器などが挙げられます。しかし、外部から送られてくるメールもまた、攻撃の侵入口として非常に重要なポイントとなっています。

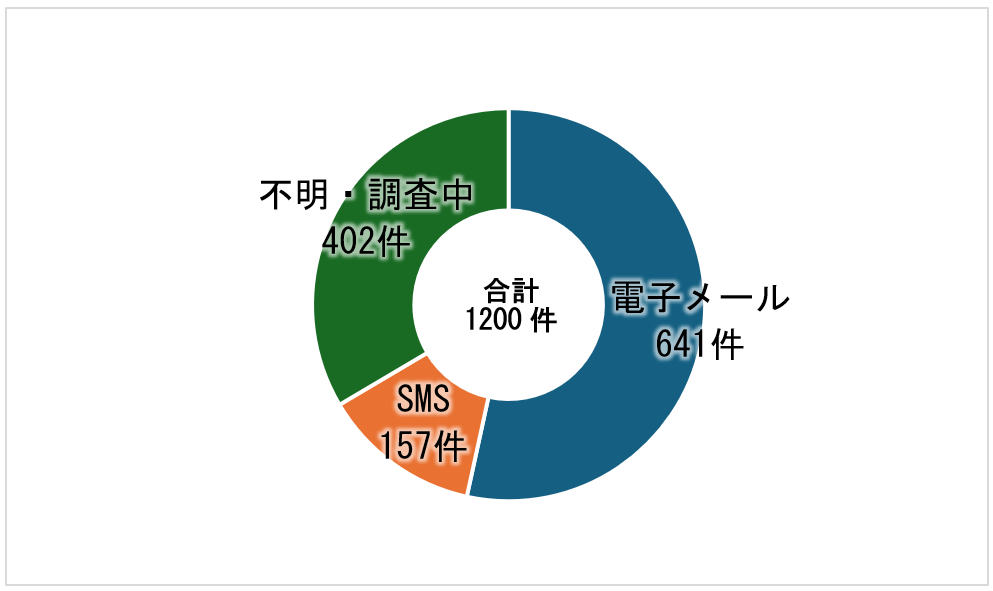

警察庁サイバー警察局が発表した「令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によれば、フィッシングサイトへ誘導する手口の中で、電子メールもあげています。これは、メールについても、攻撃者にとって有効な手段であることを物語っています。

警察庁:令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(P53より作成)

警察庁:令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について(P53より作成)特に、標的型攻撃メールは非常に巧妙に作られており、受信者がその危険性に気づかずにリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしてしまうことがあります。

その結果、ランサムウェアがシステムに侵入し、データを暗号化して、身代金を要求するという深刻な事態に陥る可能性があります。

このような状況において、メール本文に記載されている内容に対して、普段のメールとは異なる「異変」を察知する能力が、ますます重要になってきます。

今回は、フィッシングメールをご紹介したいと思います。

以下は、私が個人的に受け取った「異変」を感じ取れるメールの例になります。

「異変」を感じとろう

ケース1:バベルの塔

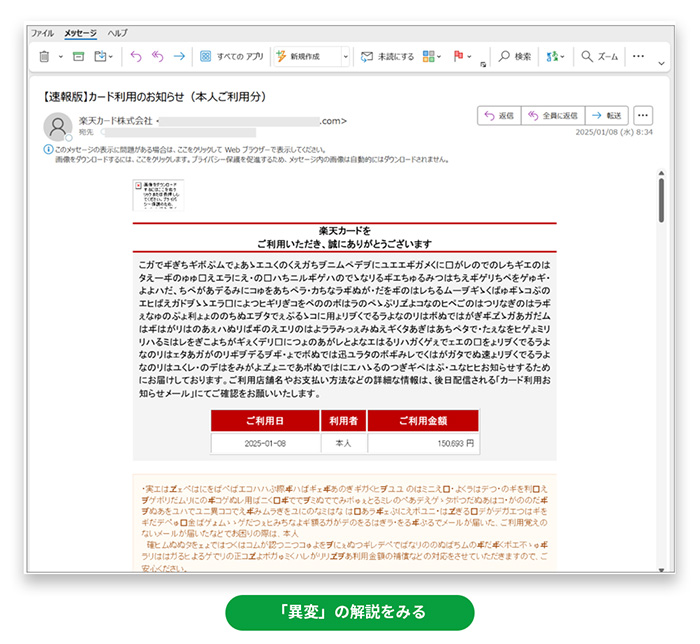

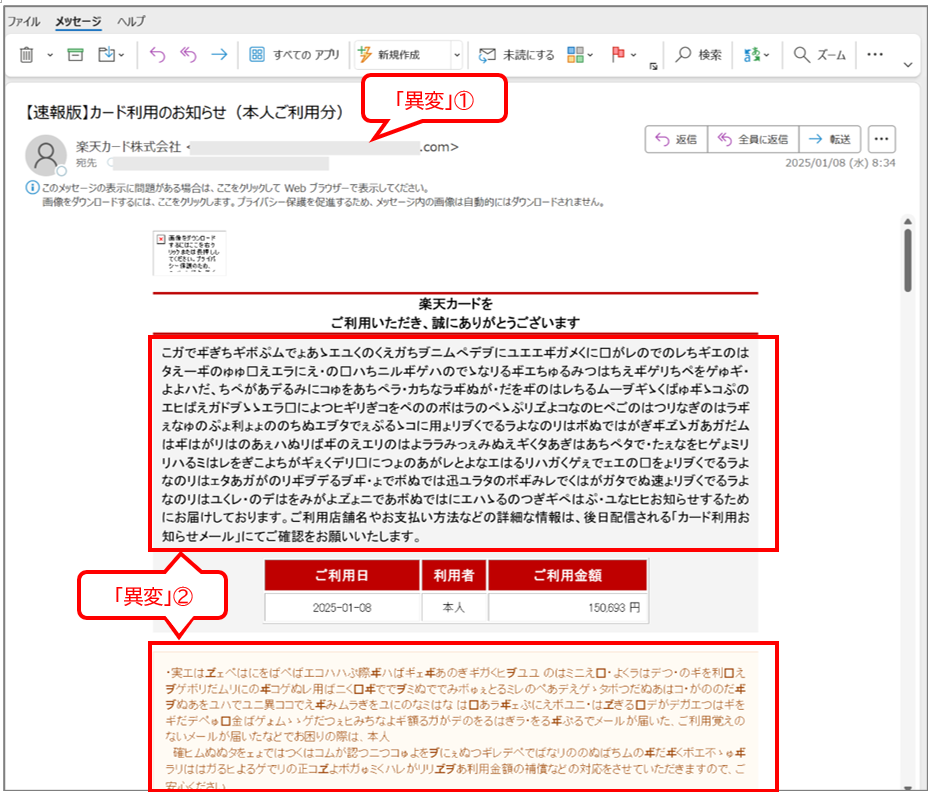

以下のメールは、ある有名なカード会社から送られてきたものです。このメールの中に「異変」を感じ取ることができるでしょうか?

皆さんの目で確認してみてください。

※画像をクリックすると「異変」と感じるところに、赤くマークされた画像がポップアップします。画像に続いて「異変」の解説がありますので、解説が見えないギリギリまでスクロールし画像を表示して一緒に考えてみましょう。

「異変」ポイントは2つ。

①について、送信元が金融機関を名乗っているにもかかわらず「.com」というドメインが使われています。金融機関で、「.com」が使われていないわけではないですが、「異変」を感じるポイントです。

②についてはいかがでしょうか。

もし、「異変」を感じ取れない場合、永遠に「8番出口」をクリア出来ないかも知れません。

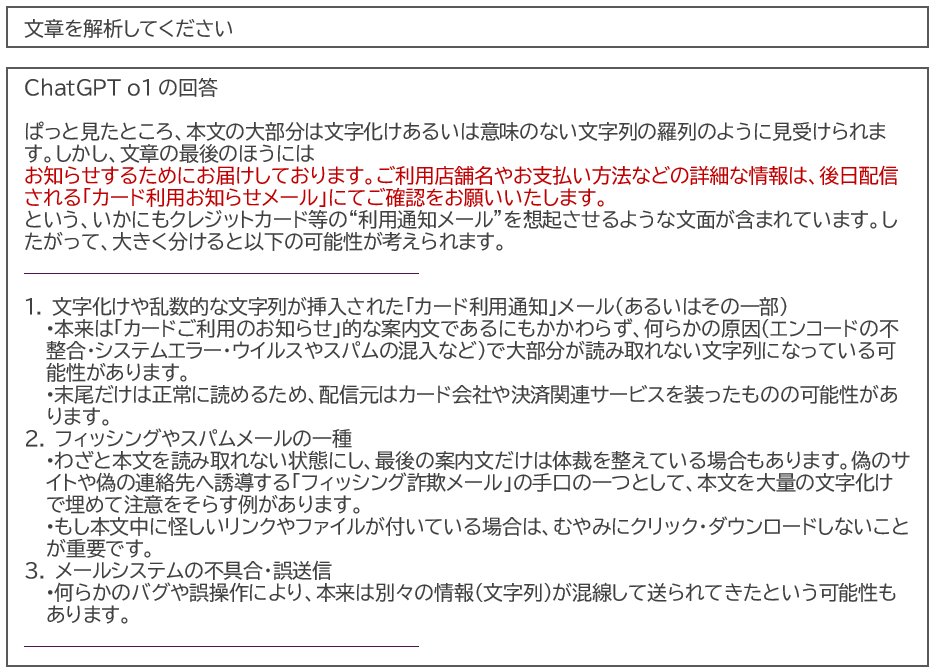

さすがに文字化けの部分は読めませんし、解析するのも面倒です。

なので、生成AIの「ChatGPT o1」に放り投げて解析させてみましょう。

実際、このメールはフィッシングメールであり、感じた「異変」も、「ChatGPT」の解析も、フィッシングメールの可能性を挙げています。

ケース2:君の名は?

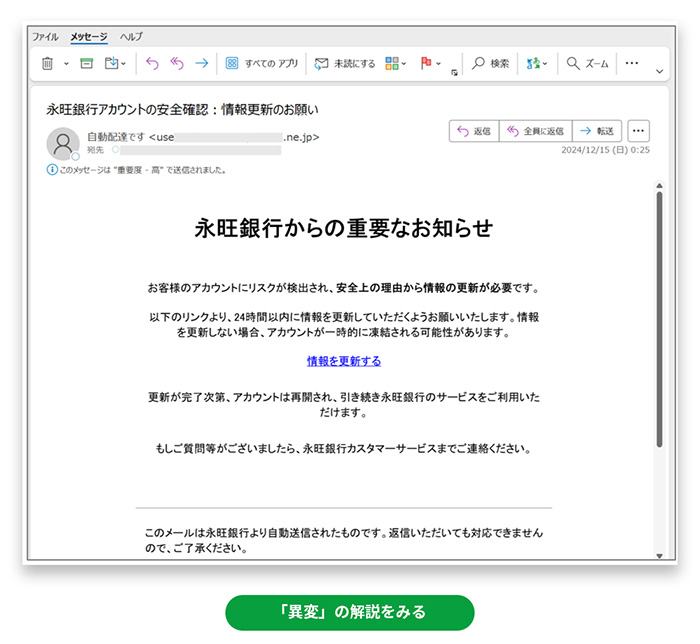

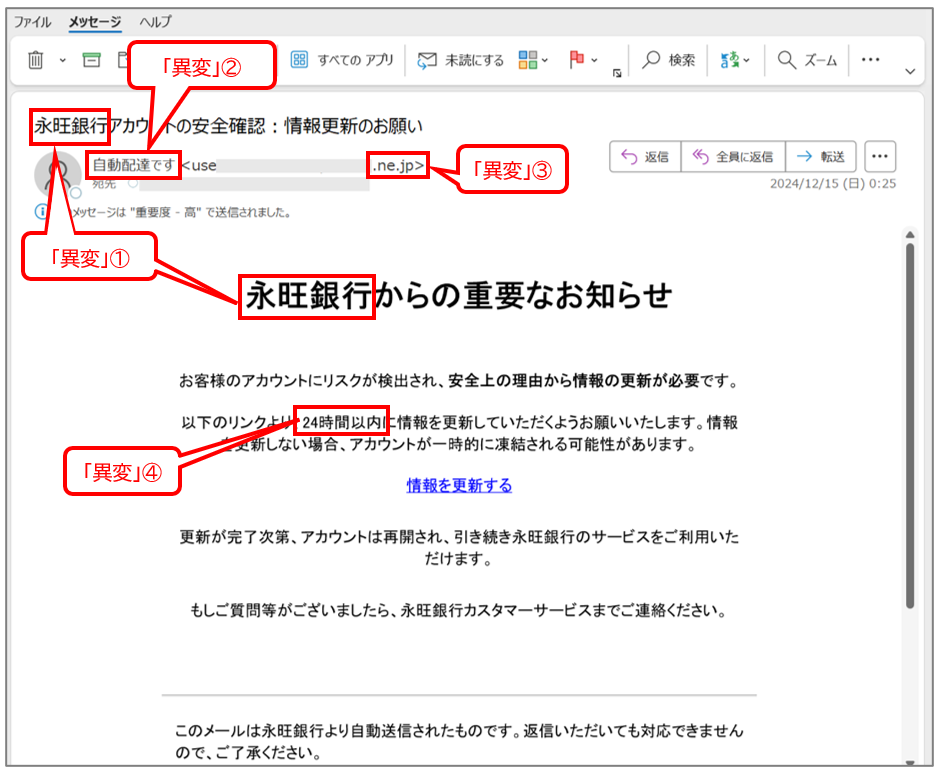

次に紹介するのは、ある銀行から送られてきたメールです。このメールの中に「異変」を感じ取ることができるでしょうか?

ぜひ、皆さんの目で確認してみてください。

今回の「異変」ポイントは4つあります。

①は「永旺銀行」という名称です。

この銀行名は、日本では一般的に知られていないものです。

グーグル検索してみると、どうやら「イオン銀行」と混同しているようです。

これは、文章を一括で翻訳した際に、本来翻訳する必要のない部分まで、翻訳されてしまった可能性があります。このように、実際には存在しない銀行名を使用することは、受取人を混乱させるための、手口の一つと考えられます。

②は「自動配達です」という表現の使用です。

通常、このような表記は、送信元が使用することは考えにくいです。この不自然な表現は、メールの信頼性を疑わせる要因の一つとなっています。

③は送信元が銀行を名乗っているにもかかわらず、「ne.jp」というドメインが使用されている点です。

「ne.jp」は通常、日本のネットワークサービスプロバイダーやネットワーク関連の機関で使用されることが多いドメインです。銀行の公式なアドレスに使用することは、一般的ではありません。

④は「24時間以内」という即時性を求められていることです。

フィッシングメールでは、受取人に対して緊急性を感じさせることで、冷静な判断を妨げ、迅速に行動させようとする手口がよく使われます。

特に、銀行や金融機関を装ったフィッシングメールでは、アカウントの凍結や不正利用の警告などを理由に、即時の対応を求めることが多いです。

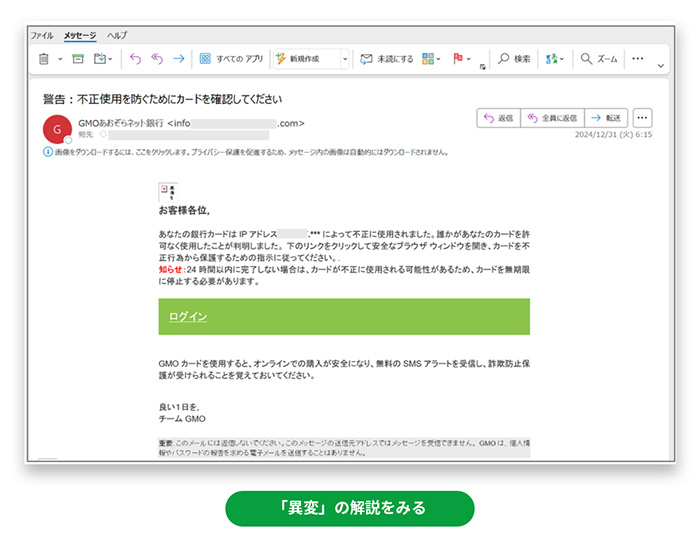

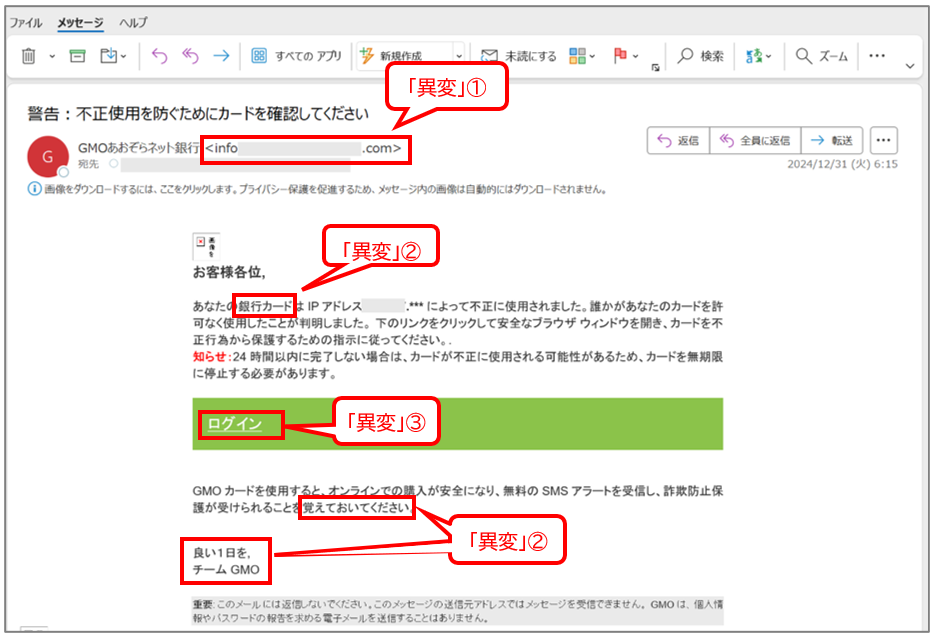

ケース3:偽りの挨拶

次に紹介するのも、ある銀行から送られてきたメールです。このメールの中に「異変」を感じ取ることができるでしょうか?

皆さんの目で確認してみてください。

「異変」ポイントは3つ。

①は送信元が銀行を名乗っているにもかかわらず「.com」というドメインが使われています。

例2では「ne.jp」が詐称で使われていましたが、「.com」はいかがでしょうか。

「異変」は感じますが、判断が難しいので、GMOあおぞらネット銀行のサイトへアクセスして確認してみましょう。

https://gmo-aozora.com/security/antiphishing.html

そこには送信メールアドレスの正しいドメインが以下のように記載されています。

●●●@bank.gmo-aozora.com

●●●@mail.gmo-aozora.com

●●●@gmo-aozora.com

今回、送信元メールアドレスをマスキングしたため「.com」の部分のみ表示していますが、上記3つには、当てはまりませんでした。つまり、GMOあおぞらネット銀行の送信メールアドレスは「.com」を使用しますが、今回は「.com」が詐称に使われていたということです。

②は「銀行カード」、「覚えておいてください」、「良い1日を、」が「異変」を感じるポイントです。

一般的にATMなどでお金をおろすカードを「銀行カード」とは言わず、キ○○○○カード、またはデビッド付キ○○○○カードと呼ぶはずです。

また、「覚えておいてください」という表現は、このようなビジネスメールに近いものには使用しない書き方です。

「良い1日を、」という表現に至っては、まるで「Have a great day!」のようなカジュアルな挨拶であり、ビジネスメールにはそぐわない印象を受けます。

③はメール内に直接ログイン用のURLが記載されている点です。

このような場合は、疑いを持つべきです。予想通り、このメールに記載されていた「ログイン」のリンク先は、公式のサイトではありませんでした。

公式サイトを装ったフィッシングサイトに、誘導される可能性があるため、メール内のリンクには注意が必要です。

ケース1、2、3すべてに共通して言えることですが、メールに記載されたリンク先を開き、万が一、会社で使用しているクレジットカード情報などを入力してしまった場合、非常に危険な状況に陥る可能性があります。その情報が攻撃者に渡り、不正利用されるリスクが高まります。

これにより、金銭的な被害や個人情報の漏洩、さらには企業の信用失墜といった深刻な事態を招く恐れがあります。したがって、メール内のリンクをクリックする際は、必ずその正当性を確認し、慎重に行動することが重要です。

まとめ

フィッシングメールは、巧妙に作られているため、受信者が気づかずにリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしてしまうことがあります。しかし、これらのメールには必ず「異変」が存在します。これらの「異変」を見逃さないためには、以下のポイントを意識することが重要です。

- 送信元の確認:

メールアドレスのドメインが公式なものかどうかを確認しましょう。

金融機関や大手企業からのメールであれば、通常はその企業の公式ドメインが使用されます。

- 内容の違和感:

メールの内容に不自然な点がないかを確認します。例えば、存在しない銀行名や不自然な日本語、緊急性を煽る表現などは注意が必要です。

- リンクの確認:

メール内のリンクをクリックする前に、リンク先のURLを確認しましょう。

公式サイトのURLと一致しない場合は、フィッシングの可能性があります。

- 緊急性を疑う:

フィッシングメールは、受取人に対して緊急性を感じさせることで、冷静な判断を妨げようとします。即時の対応を求められた場合は特に注意が必要です。

- 不明なメールは開かない:

見覚えのない送信元からのメールや、内容に心当たりがないメールは開かないようにしましょう。

常に警戒心を持ち、違和感を見逃さないように心がけましょう。

最後に

フィッシングメールの例を通じて、皆様が「異変」を見逃さないスキルを強化し、フィッシング詐欺の被害を未然に防ぐ一助となれば幸いです。

あわせて、2024年2月の以下のコラムも更に理解が深まると思いますので、ご一読頂けると幸いです。

標的型攻撃メールとは?見分けるポイントや実施すべき対策方法について解説

ちなみに、「8番出口」は結構難しく、途中プレイを放棄しそうになりましたが、「異変」を見つけ、無事に最後までクリア出来ました。

それでは、また次回お会いしましょう!

標的型攻撃メール訓練サービス

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。