関連するソリューション

業務改革

AI

プリンシパルフェロー 黒住 好忠

世の中にChatGPTが登場してから数年が経ち、ChatGPTのようなAIチャットボットや、その基盤となっている生成AIも私たちの日常に溶け込むようになりました。この短い期間でAIとの関わり方は大きく変化し、これからは自分自身でAIを作る時代へと進もうとしています。

「プログラミングができないから自分でAIを作るなんて無理だ」と思うかもしれませんが、心配はいりません。AIの民主化が急速に進んでおり、現在では「ノーコード」と呼ばれるプログラミング不要のツールが数多く登場しています。そのおかげで、誰でも簡単に自分専用のAIを作れる時代になりました。

今回は、自分専用のAIを簡単に作れるということを実際に体験していただける内容をご紹介します。

今回の体験内容

今回は、「自分専用のAIチャットボット」を作っていきます。このチャットボットはChatGPTのような通常の会話ができるだけでなく、自分で用意したPDFなどの資料に基づいた回答もできるようになります。通常、自分の資料に基づいた回答を得るためには「RAG」(検索拡張生成)という仕組みを構築する必要があります。これは専門的に思えるかもしれませんが、現在ではこのRAGの仕組みもプログラミングの知識がなくても簡単に作れるようになっています。

利用するツール「Dify」

プログラミングの知識がなくてもAIチャットボットを作成できるノーコードツールは複数ありますが、今回は多くのユーザーに利用されている「Dify」というツールを使います。

Difyは簡単な操作で自分専用のAIチャットボットを作成でき、完成したチャットボットを手軽に公開することもできるため、多くの人に支持されています。さらに、「プラグイン」と呼ばれる機能によって、機能拡張や様々な既存サービスとの連携ができるので、拡張性も高いのが特徴です。

Difyには2つの提供形態があります。1つはブラウザさえあればすぐに使える「クラウドサービス版」、もう1つは自分で環境を構築する「セルフホストサービス版」です。今回はすぐに始められるクラウドサービス版を利用します。企業利用などでセキュリティを強化したい場合は有料オプションもありますが、今回は無料の「クラウドサービスのSandbox」を使用します。

Difyの提供形態(2025年7月時点)

- クラウドサービス版

- Sandbox : コア機能を試せる(無料) ←今回利用しているもの

- Professional : 小規模チーム向け(有料)

- Team : 中規模チーム向け(有料)

- セルフホストサービス版

- Community : 個人/小規模チーム向け(無料)

- Premium : 中規模チーム向け(有料)

- Enterprise : 企業向け(有料)

各プランの詳細な違いについて知りたい場合は、「Difyのプランと機能の比較ページ」をご参照ください。

実際に作ってみよう

それでは、実際にDifyを使って自分だけの独自チャットボットを作成していきましょう。なお、ここで紹介している画面は2025年7月時点のDifyのものです。将来のアップデートにより、画面レイアウトや操作手順が変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

Difyサービスへのログイン

まずは、Difyのサービスにログインしましょう。今回は、無料で利用できるクラウドサービスの「Sandbox」を使います。このプランには一部制限がありますが、Difyの基本機能を無料で試すことが可能です。「Difyの日本語サイト」にアクセスし、「今すぐ始める」ボタンをクリックしてログイン画面を表示します。

ログイン画面が表示されたら、メールアドレスを入力して「コードで続行」ボタンをクリックします。すると、入力したメールアドレスに6桁の認証コードが送られてきます。この数字を画面の認証コード欄に入力し、「確かめる」ボタンをクリックしてログインしましょう。

認証コードの確認が完了すると、Difyの画面が表示されます。

事前の準備

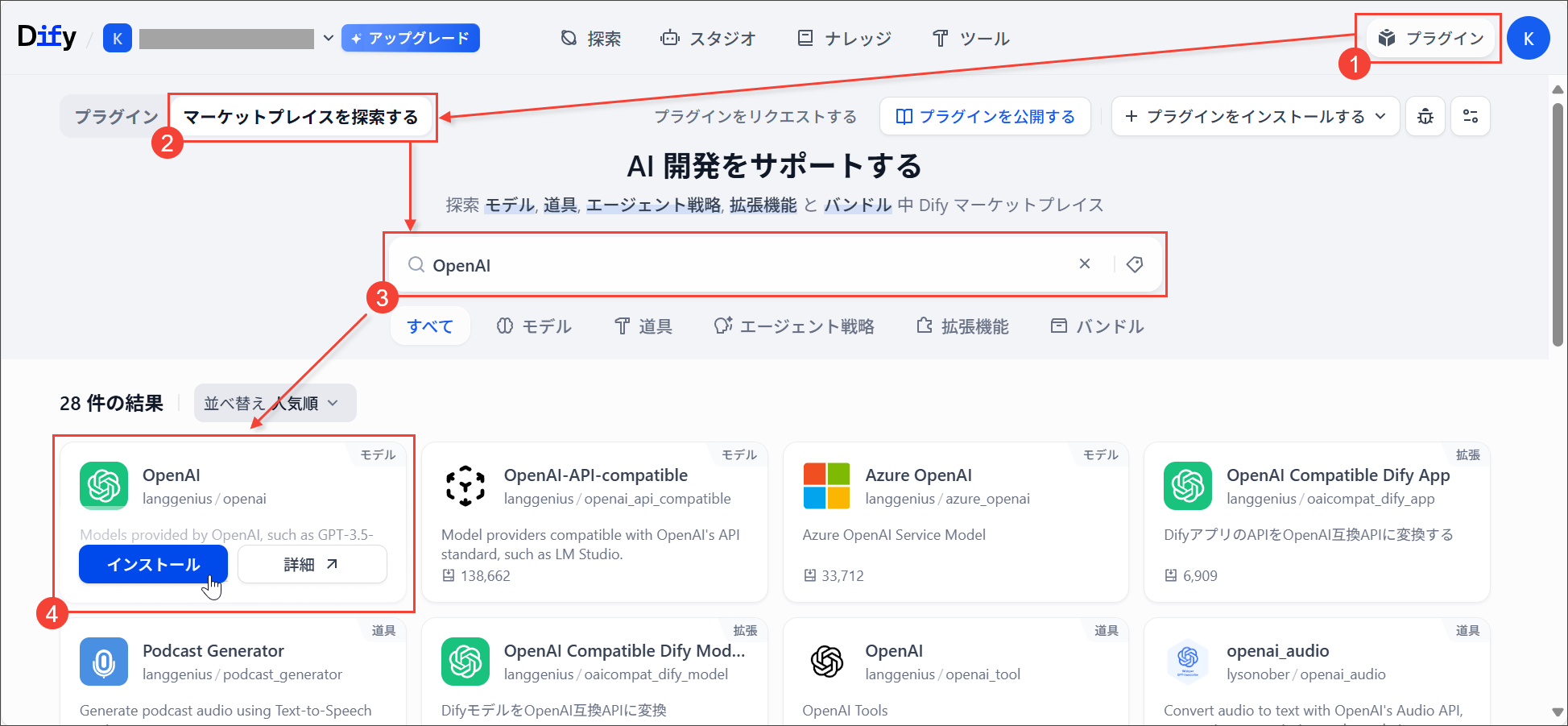

Difyでは、AIとの会話を担当する「大規模言語モデル(LLM)」を、プラグインという形で自由に選べます。OpenAIのGPTシリーズやGoogleのGeminiなど、好きなAIモデルを選択できるようになっています。言い換えると、AIモデルを最初に選択しておかないと、「利用可能なAIモデルがない」状態になります。そのため、必ず何らかのAIモデルを選んでインストールする必要があります。ここでは、ChatGPTでも利用されているOpenAIのモデルを使用するため、以下の手順でOpenAIモデルをインストールしていきます。(GoogleのGeminiなど他のAIモデルを選択していただいても問題ありません)

- Dify画面右上の「プラグイン」ボタンをクリック

- 表示されるメニューから「マーケットプレースを探索する」を選択

- 検索バーに「OpenAI」と入力(これにより利用したいモデルを簡単に見つけられます)

- 検索結果の中から、右上に「モデル」と表示されているOpenAIの「インストール」ボタンをクリック

- インストールの確認画面が表示されるので、「インストール」ボタンをクリック

- インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックして確認画面を閉じる

シンプルなチャットボットの作成

チャットボットは、Difyの「スタジオ」という部分で作成します。複数の異なるチャットボットを作成できますが、作成したすべてのチャットボットはこのスタジオ内で一元管理されます。この基本的な仕組みを覚えておくと、Difyの操作がより理解しやすくなります。まずは、新しいチャットボットを作成します。Dify画面上部にある「スタジオ」ボタンをクリックし、表示されるメニューから「最初から作成」を選択しましょう。

「最初から作成」を選択すると、チャットボットのタイプと名前を指定する画面が表示されます。今回は、ChatGPTのような基本的な会話ができるチャットボットを作成するため、「チャットフロー」タイプを選択し、自分の好きなチャットボットの名前を入力し、「作成する」ボタンをクリックします。

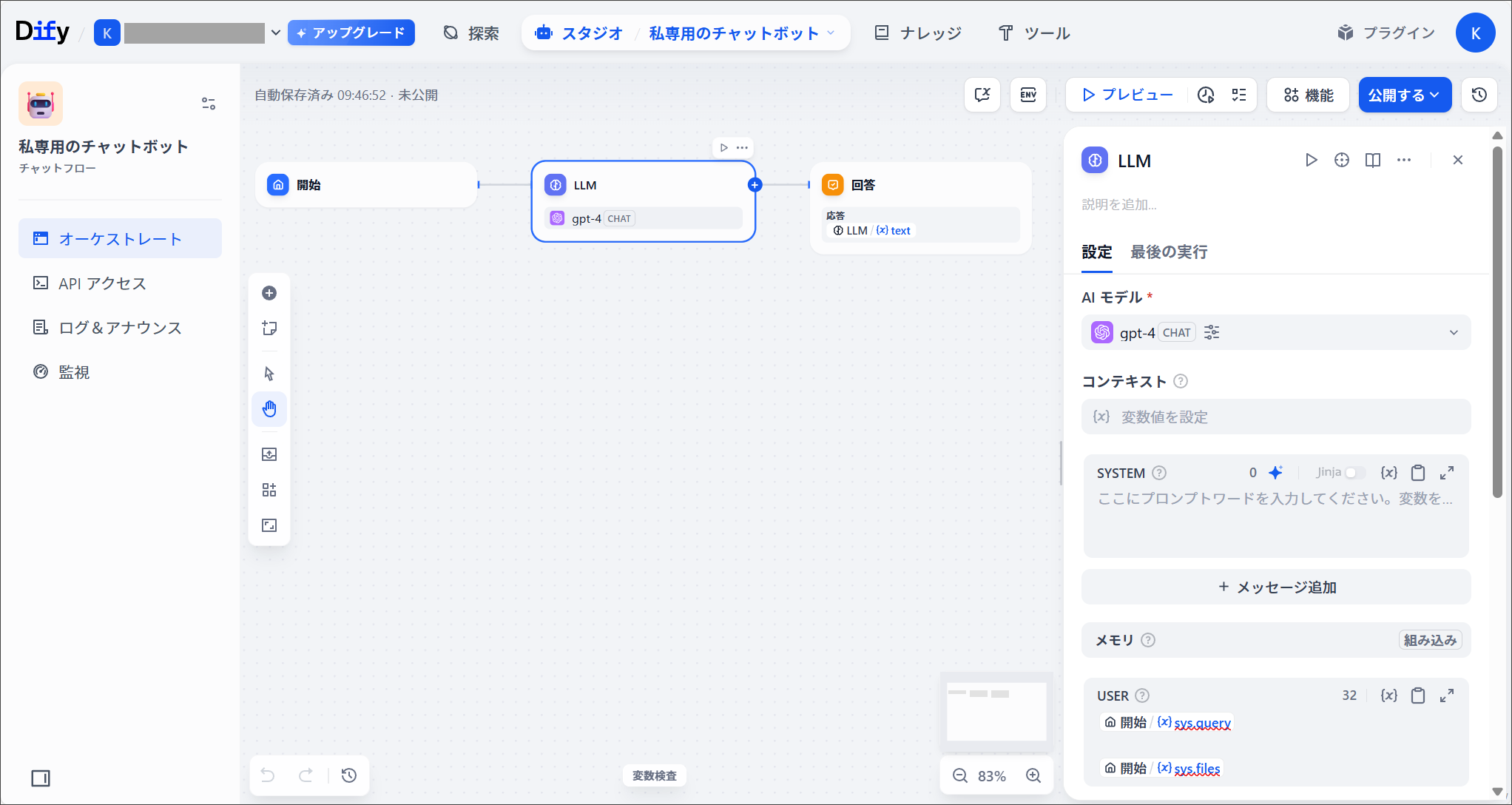

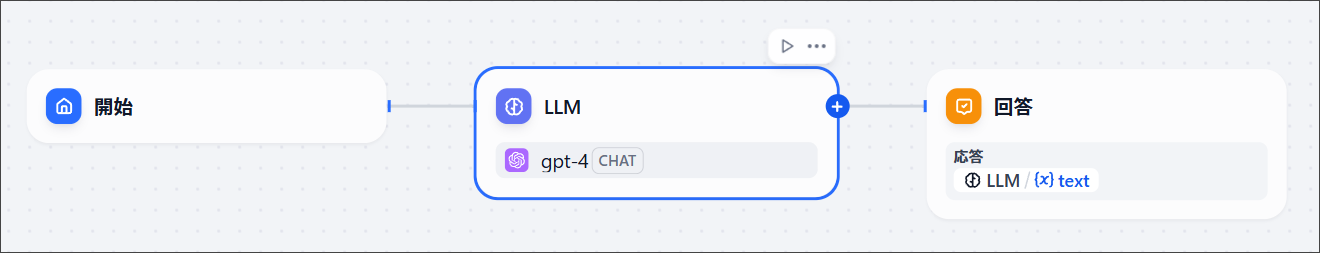

これで、ChatGPTのような基本的なチャットボットが完成しました。画面中央部分には、「開始」、「LLM」、「回答」という3つのブロックが線でつながっています。

この部分に様々なブロックを追加・接続することで、多種多様なチャットボットを作成できるようになります。また、選択中のブロックに関する各種設定は画面右側に表示されます。これらの設定はブロックの種類によって変わります。例えば、LLMブロックを選択した場合は、使用するAIモデルの種類などを設定できます。

最初から自動で作成される「開始」「LLM」「回答」の3つのブロックは、チャットボットの基本構造として重要な役割を果たしています。これから各ブロックの役割について簡単に解説します。

「開始」ブロック: 利用者が入力したメッセージを受け取るスタート地点です。ここからチャットの会話フローが始まります。

「LLM」ブロック: 大規模言語モデル(AI)を呼び出して利用者のメッセージに対する回答を生成します。「開始」ブロックと線でつなぐことで、入力されたメッセージがLLMに渡されるようになります。

「回答」ブロック: 生成された内容を画面に表示する最終地点です。「LLM」ブロックと線でつなぐことで、AIの回答が画面上に表示されます。

チャットボットを動かしてみる

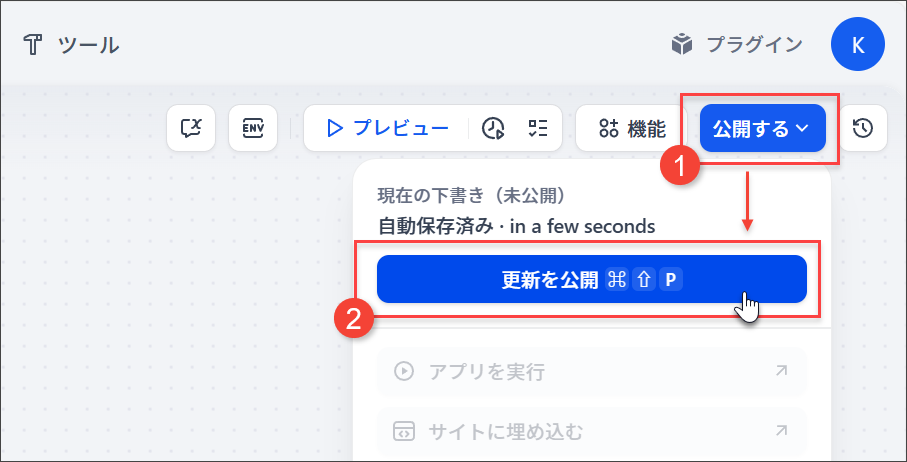

上記の3つのブロックだけで、基本的なChatGPTのようなチャットボットはすでに完成しています。それでは、実際に動かしてみましょう。スタジオで作成したチャットボットは、現時点ではまだ「編集中」の状態です。実際に使えるようにするには、チャットボットを「公開」する必要があります。シンプルに言えば、「公開すると使える状態になる」と覚えておくとわかりやすいでしょう。

画面右上の「公開する」ボタンをクリックし、表示されるメニューから「更新を公開」を選択します。これにより、編集中のチャットボットが公開され、実際に利用できるようになります。

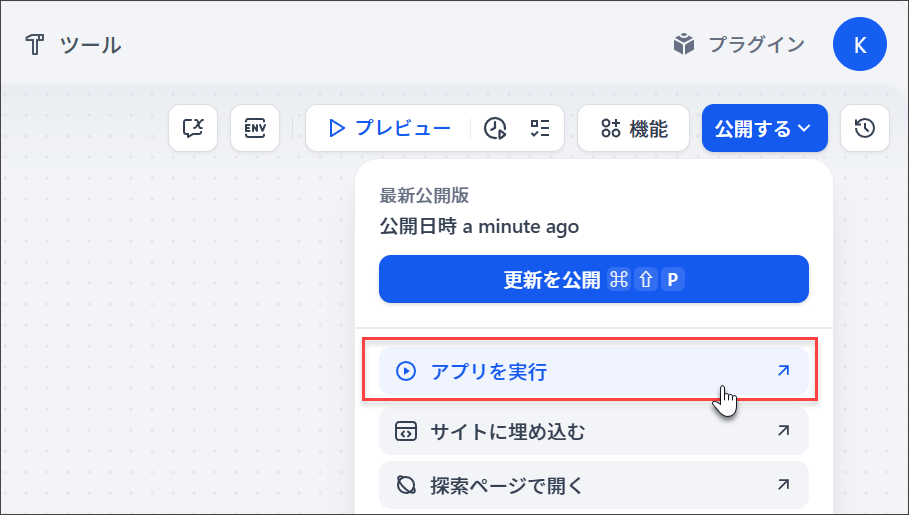

公開が完了すると、「アプリを実行」ボタンが利用可能になります。このボタンをクリックして、実際にチャット画面を開いてみましょう。

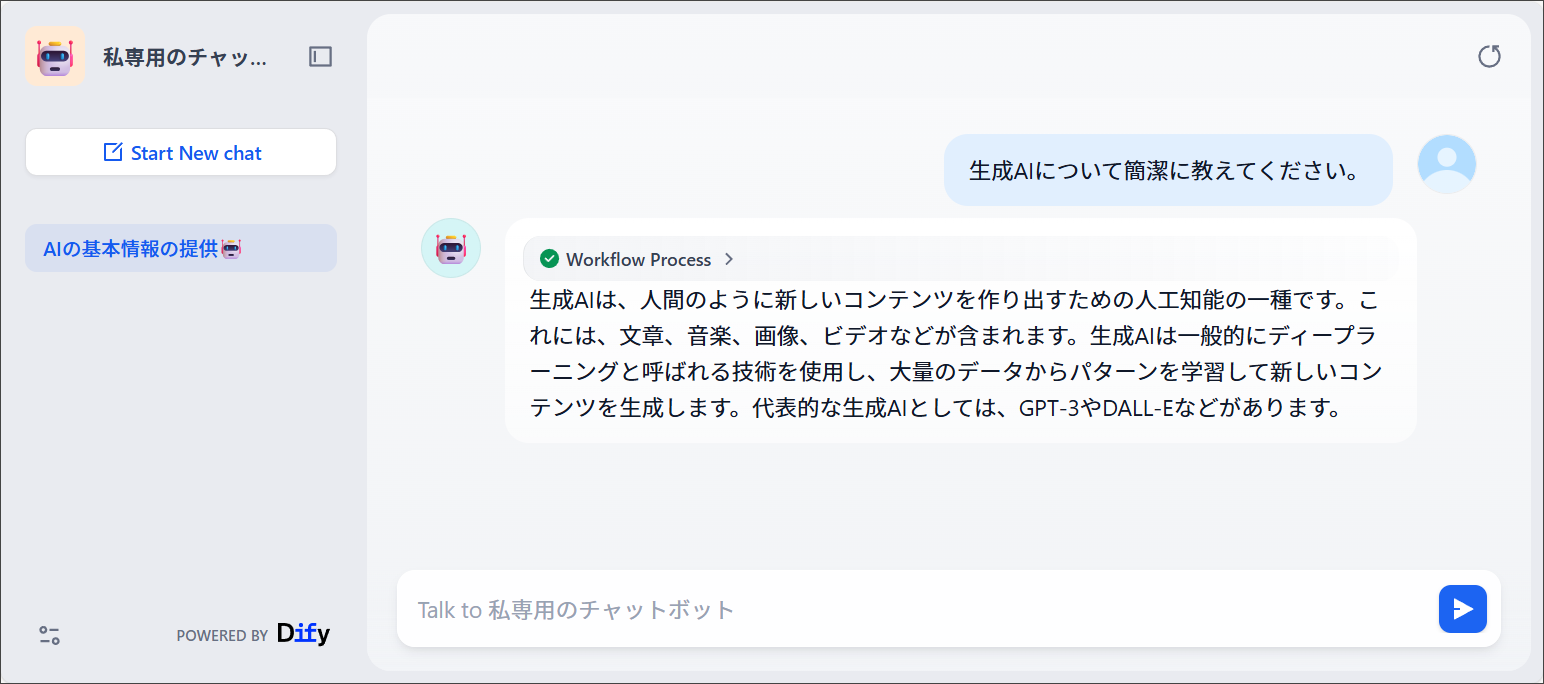

チャット画面が表示されたら、ChatGPTと同じ感覚で会話を始めることができます。また、画面上に表示されているURLを共有すれば、他の人も同じチャットボットを利用できるようになります。

資料に基づいて回答できるようにしよう

上記で作成したチャットボットは、ChatGPTのような一般的な知識に基づいた回答をするだけのものでした。これだけでは真の「自分専用のチャットボット」とは言えないので、機能を拡張していきましょう。次は、RAG(検索拡張生成)と呼ばれる仕組みを使って、自分で用意した資料を元に回答できるチャットボットに進化させます。

資料を登録しよう

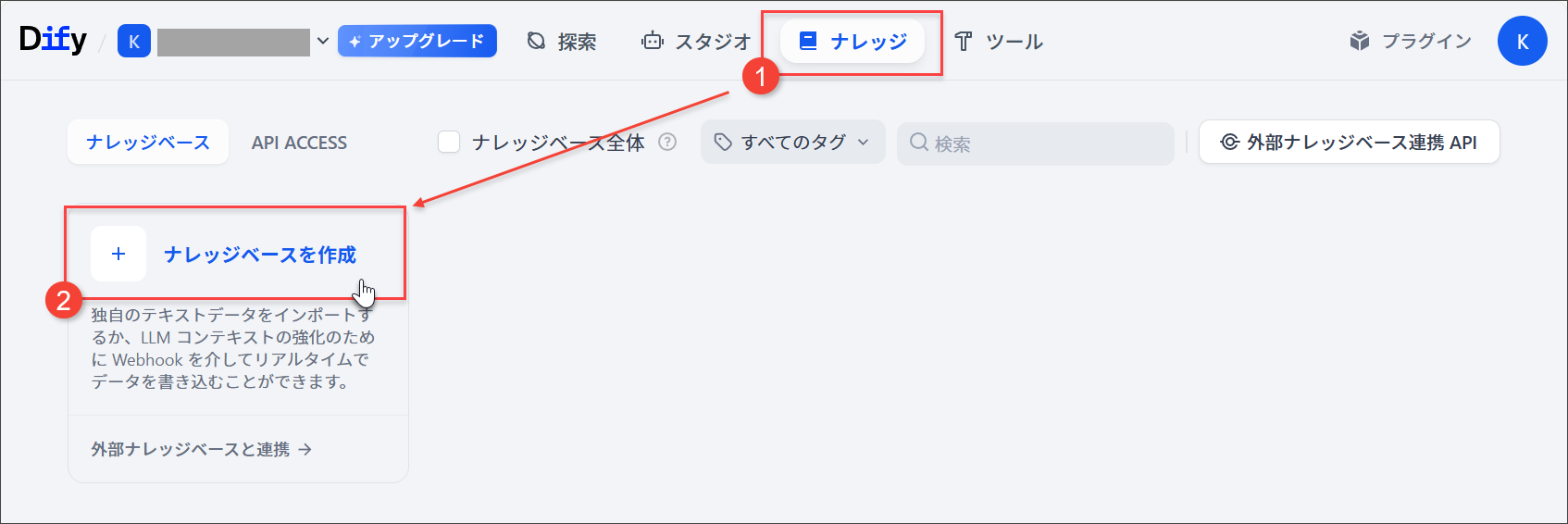

まずは、AIが回答するときに参照するファイルをDifyに登録します。このように追加で登録する情報は、Dify上では「ナレッジ」として扱われます。新しいナレッジを登録するには、Dify画面上部の「ナレッジ」ボタンをクリックし、「ナレッジベースを作成」を選択します。

データを登録する画面が表示されるので、ここで登録したい情報を選択します。今回は、サンプルとして、経済産業省が公開している「AI事業者ガイドライン(第1.1版)本編」のPDFファイルを登録します。これにより、このガイドラインの内容に基づいて回答できるチャットボットを作成できます。

以下の手順で、DifyにPDFファイルを登録しましょう。

- データソースで「テキストファイルからインポート」を選択

- 登録したいファイルをドラッグ&ドロップで追加する

- 「次へ」ボタンをクリックして次に進みます

次に、RAG(検索拡張生成)の設定画面が表示されます。Difyではプログラミングなしでこの仕組みを実現できますが、細かい設定値については、ある程度RAGの基本知識が必要になります。

登録する情報の内容によって、適切なチャンク(文書の分割単位)設定などは変わってきますが、RAGの詳細説明は長くなるため、ここでは初期設定のまま「保存して処理」ボタンをクリックして進めましょう。

画面上に「ナレッジベースが作成されました」というメッセージが表示されたら、アップロードしたファイルがDifyのナレッジに正常に登録されたことを意味します。これで、自分で用意したファイルなどの情報(ナレッジ)をDify上で活用できるようになりました。

登録したナレッジは、Dify画面上部の「ナレッジ」ボタンをクリックすると確認できます。下の画像では、先ほど登録したAI事業者ガイドラインが表示されています。

さらに、登録済みのナレッジをクリックすると、情報の編集や追加ファイルのアップロードも簡単に行えます。

チャットボットからナレッジを見られるようにしよう

ここまでの手順で、Difyに「AI事業者ガイドライン」のナレッジを登録できましたが、まだ最初に作ったチャットボットはこのナレッジを参照していません。ここからは、作成したチャットボットがAI事業者ガイドラインのナレッジを活用して回答できるように設定を変更していきましょう。最初に作成したチャットボットを変更したいので、Dify画面上部の「スタジオ」を選択し、最初に作成したチャットボット(ここでは、「私専用のチャットボット」)をクリックします。

チャットフローの編集画面が表示されるので、このフローに「ナレッジを見る」処理を追加します。

具体的には、「利用者が入力したメッセージを元に、ナレッジの情報を見て、それを踏まえてAIに回答」させる流れを作ります。そのためには、「開始」と「LLM」ブロックの間にある線の中央部分にマウスカーソルを合わせ、表示されるプラス(+)マークをクリックし、「知識検索」ブロックを選択しましょう。

この「知識検索」ブロックは、登録したナレッジから利用者の質問に関連する情報を自動的に検索して取得する役割を担っています。これにより、AIは登録した資料の内容に基づいて回答できるようになります。

知識検索ブロックが追加されましたが、まだ「どのナレッジを検索するのか」という部分が設定されていません。ここでは、先ほど登録した「AI事業者ガイドライン」のナレッジを参照できるようにするため、以下の手順で知識検索ブロックの設定を行います。

- 追加した「知識検索」ブロックをクリックして選択

- 画面右側のプラス「+」ボタンをクリック

- 表示される画面で、利用したいナレッジを選択して「追加」ボタンをクリック

上記の設定で、「知識検索」ブロックで登録したAI事業者ガイドラインの内容を検索できるようになりました。しかし、この状態ではまだ「知識検索」ブロックで取得したナレッジの情報が「LLM」ブロックに正しく渡されていません。

「知識検索」と「LLM」ブロックが線でつながっているため、ナレッジから取得した情報が自動的に渡されているように見えますが、実際にはそうではありません。現在の状態では、LLMは知識検索から受け取った情報を見ておらず、完全に無視している状態です。(知識検索ブロックは情報を送っていますが、LLMブロックがそれを無視しているような状態です)

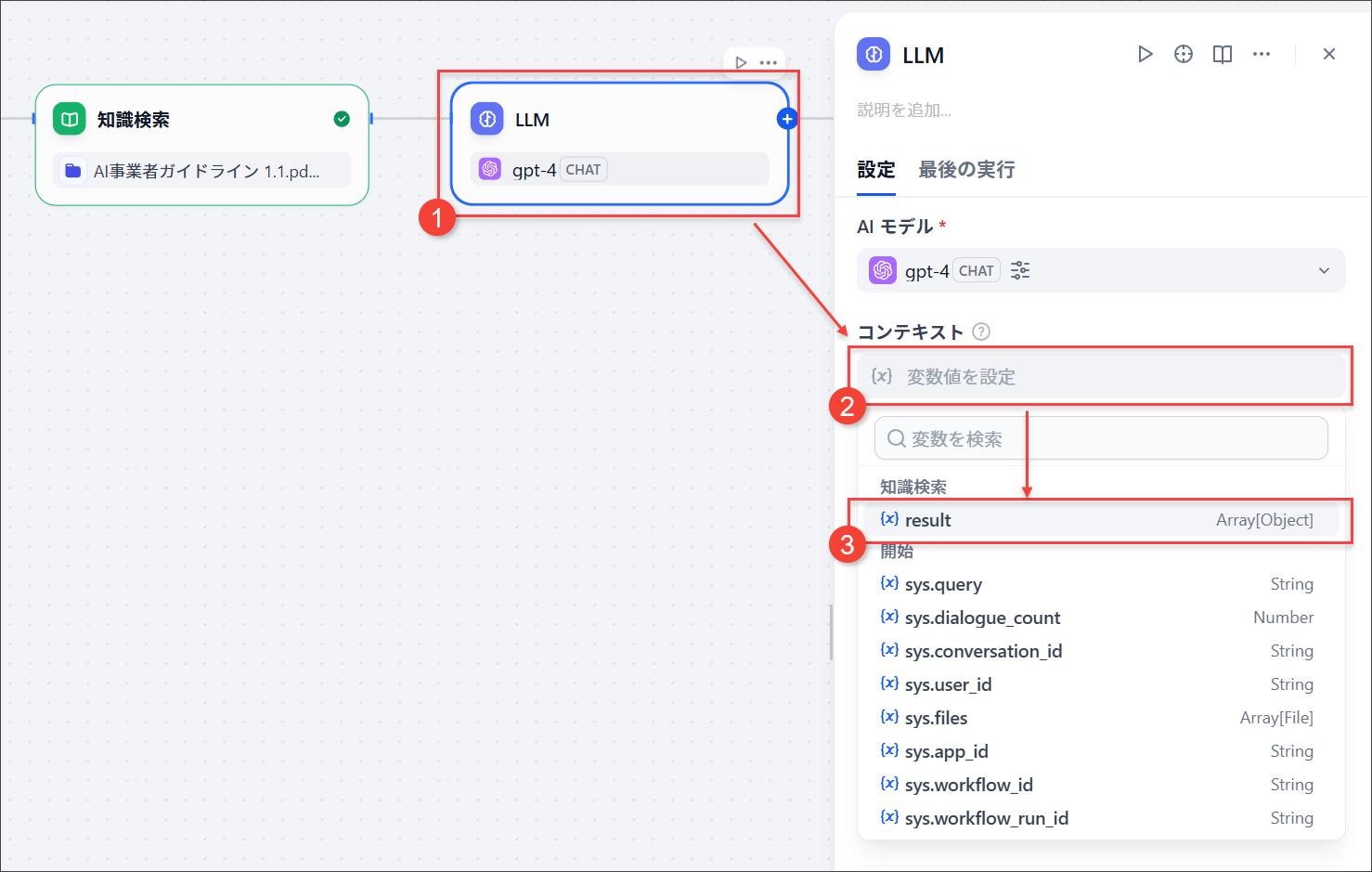

LLMブロックの設定を変更して、知識検索ブロックから渡された情報を正しく参照できるようにします。手順はやや複雑ですが、以下のステップでLLMブロックの設定を行いましょう。

- 「LLM」ブロックをクリックして選択

- コンテキストの「変数値を設定」をクリックして変数の一覧を表示

- 変数の一覧から、知識検索の「result」を選択(このresultという変数に、知識検索ブロックで取得してきたナレッジの情報が入ります)

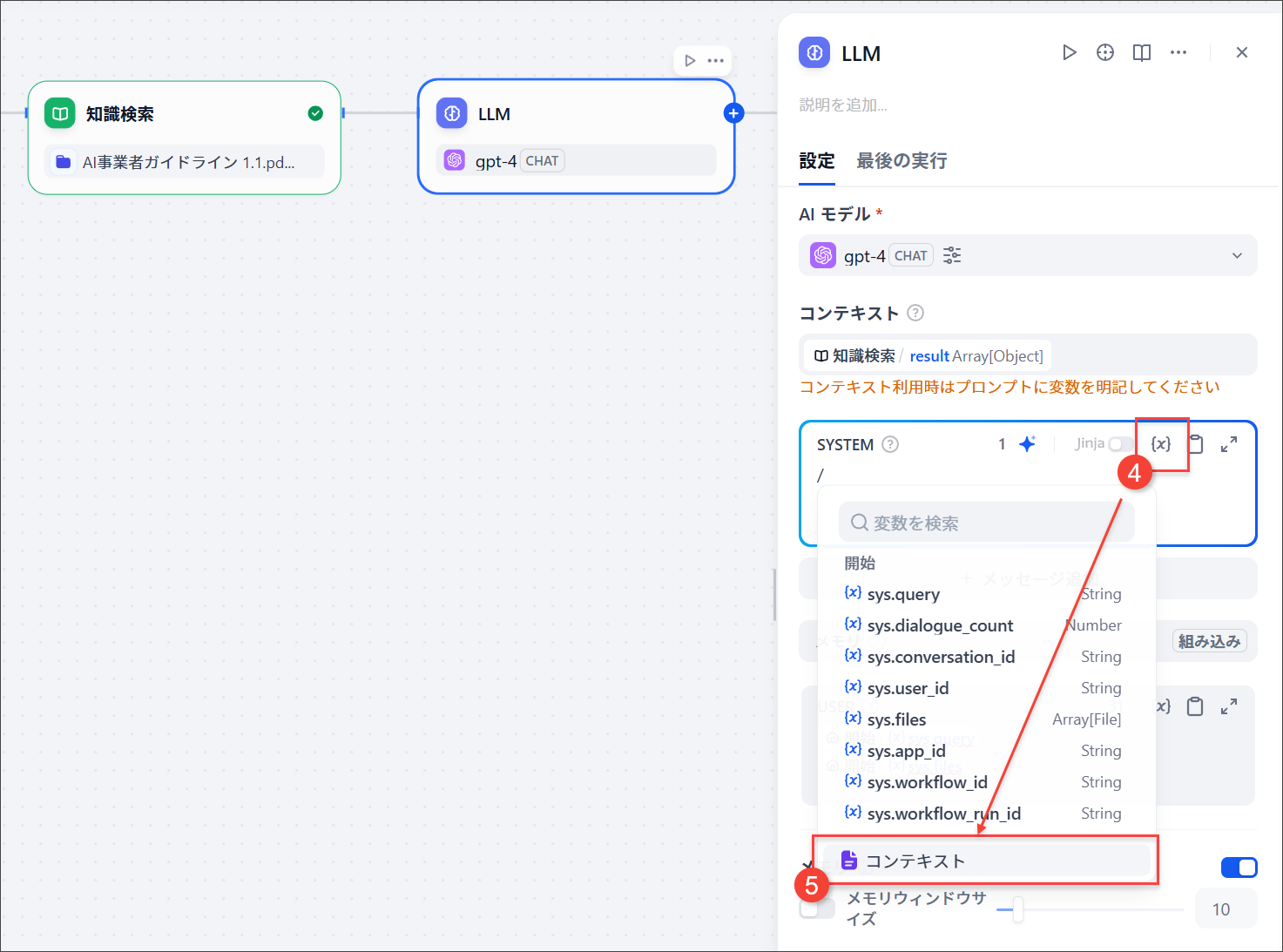

- SYSTEMの「{x}」をクリックして、変数一覧を表示

- 一覧から「コンテキスト」を選択

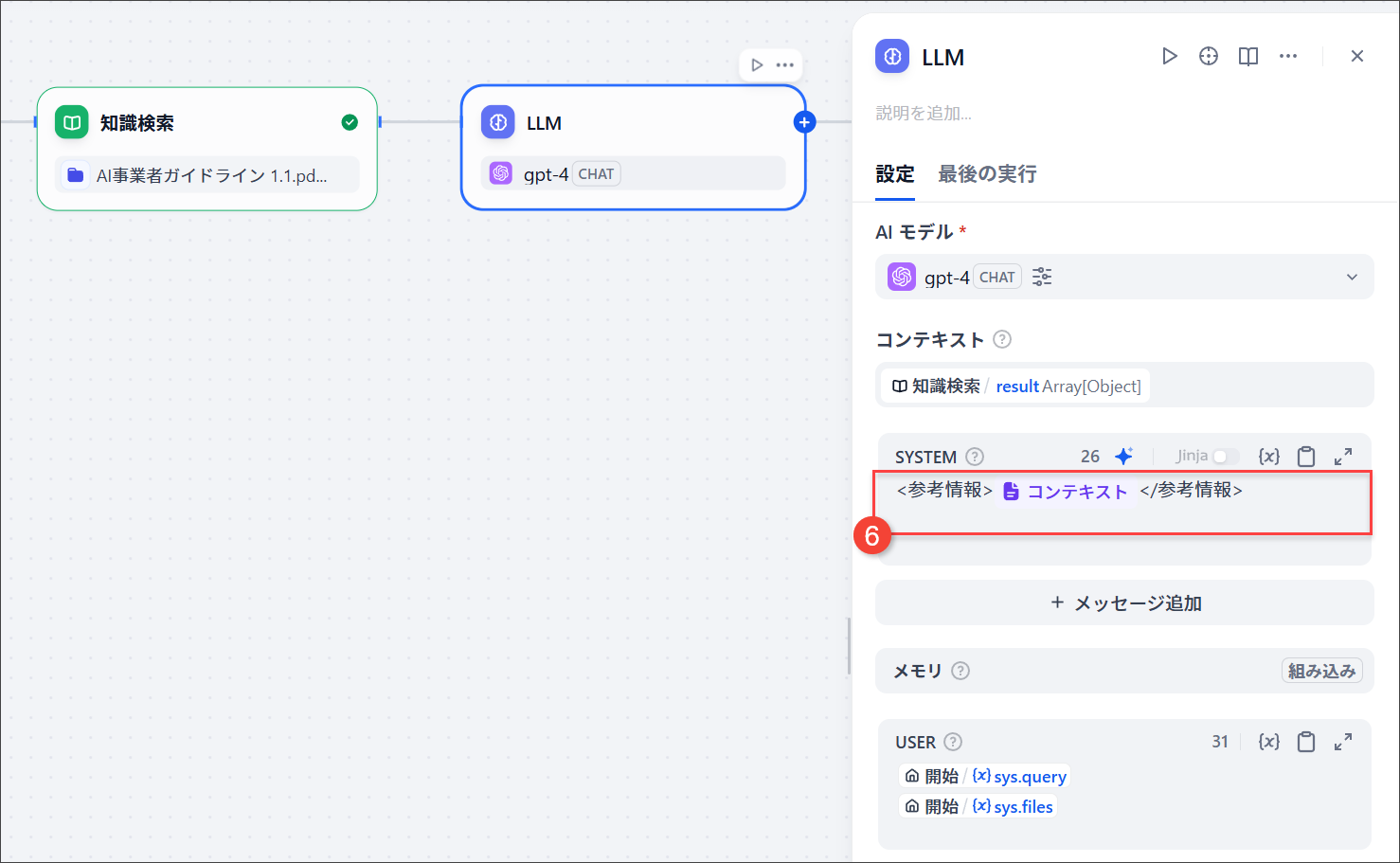

- SYSTEM欄に「コンテキスト」が追加されるので、その前後に文字を入力して「<参考情報>コンテキスト</参考情報>」という形に編集

LLMブロックの「SYSTEM」欄は、AIモデルに対する特別な指示を行うものです。ここに「<参考情報>コンテキスト</参考情報>」という値を設定することで、「知識検索ブロックからナレッジの情報が渡されたら、この情報を参考情報として扱ってください」という指示をAIに出せるようになります。これにより、AIはナレッジから検索した情報を参考にしながら回答するようになります。

動かして試してみよう

ここまでの設定で、ナレッジを見ながら回答する準備が整いましたので、実際に動かして試してみましょう。スタジオでチャットフローを更新したので、Dify画面右上の「公開する」から「更新を公開」ボタンをクリックして、最新の状態を再公開する必要があります。この手順を忘れると、スタジオ画面で変更した内容が実際のチャット画面に反映されないため、ご注意ください。

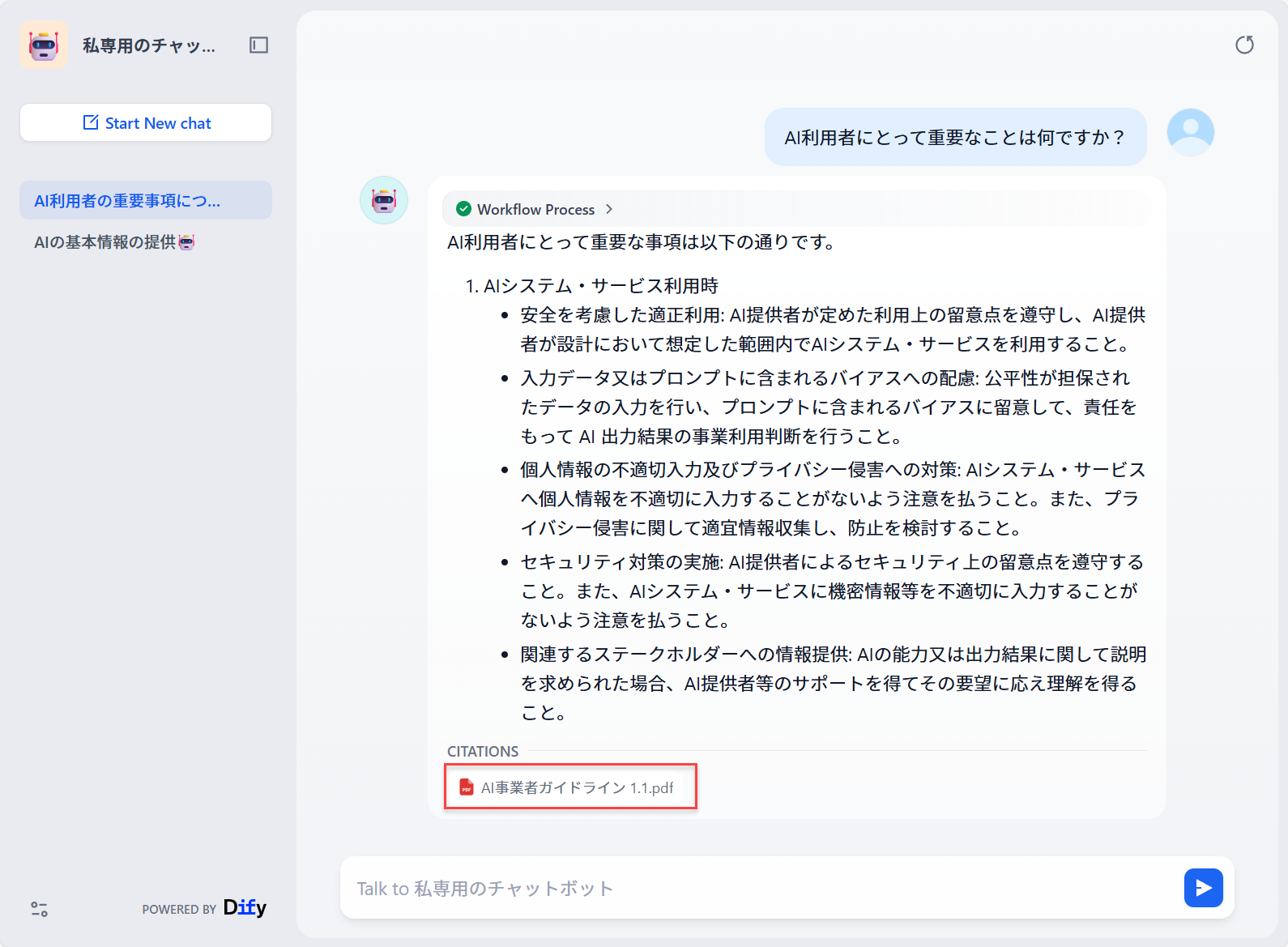

公開後、「アプリを実行」を選択してチャット画面を表示し、メッセージを入力してみましょう。ここでは、登録したAI事業者ガイドラインの後半に記載されている「AI利用者」に関する内容について質問しています。実際の結果を見ると、参照元のナレッジとして「AI事業者ガイドライン」のPDFファイルが表示され、AIの回答も独自に登録したファイルの情報に基づいた内容になっていることがわかります。

このように、Difyを使うと少し複雑な設定はあるものの、通常は多くのプログラムコードを書かなければ実現できないAIチャットボットを、画面をクリックするだけで作成できます。さらに、この仕組みを一度構築してしまえば、ナレッジを入れ替えるだけで様々な情報に対応したチャットボットが作れるようになり、応用の幅も広がります。

次のステップ

最近はノーコードツールの登場により、以前はプログラミングが必須だったAIチャットボットの作成も、知識がなくても手軽に実現できる時代へと移り変わっています。さらに、本来は専門的な知識や複雑な設定が求められるRAG(検索拡張生成)のような高度な仕組みでさえ、画面上の操作だけで構築できるようになりました。こうした進化によってAIの民主化が一段と加速し、より多くの方がAI技術を身近に感じられる時代になってきたことを、ぜひ実感していただければ幸いです。その一方で、実際のRAGやLLMの仕組みをある程度知らないと、Dify上でもどのように設定して良いのかが分からず、少しハードルが高い部分があるのも事実です。

今回は、独自に用意したファイルなどのナレッジを元に回答するチャットボットを作成しましたが、ご紹介したDifyの機能はほんの一部にすぎません。Difyには他にも多彩な機能が豊富に用意されており、さらに幅広い応用が可能です。

そのため、Difyを本格的に使いこなそうと考えた場合には、すべての機能や設定を自分一人でマスターしようとすると、手間や負担が大きくなってしまうこともあるかもしれません。

私たちは、AIに関するコンサルティングやPoC(概念実証)を含むAI開発、さらに各種教育・研修サービスも提供しています。今回ご紹介したDifyについても、今後ワークショップ形式のDify講座を公開予定です。この講座は、LLMやDifyの知識がなくても、ご自身でDifyを自在に使いこなし、さまざまな活用方法を身につけていただける内容を目指しています。講座公開の際は、弊社サービスページでご案内しますので、興味のある方はぜひご活用ください。

さらに、Difyに限らずAIを活用する際には、利用者のAIリテラシー(AIに関する基礎知識や活用スキル)が非常に重要です。弊社では、AIリテラシーを学べる「AIリテラシー教育研修」をすでに提供しており、これからAIを活用したい方や、初めてAIに触れる方にも分かりやすい講座をご用意しています。このAIリテラシーのスキルは、今後AI活用が広がる社会で欠かせないものとなりますので、興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

Difyなどを活用して、自分で必要なAIツールを作れるようになると業務効率化や新たな価値創出につながるため、ぜひチャレンジしていただければと思います。

それでは、また次回のコラムでお会いしましょう。

リンク集

以下に、本記事で紹介した各種サービスや情報源へのリンクをまとめています。当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。