IDアメリカ

ハムザ・アフメッド

拡張現実(AR)は長らくサイエンスフィクションの定番であり、空中に浮かぶホログラムや、現実世界に自然に溶け込むデジタルデータとして描かれてきました。仮想現実(VR)がユーザーを完全なデジタル空間に没入させるのに対し、ARはデジタル情報を現実世界に持ち込む技術です。かつては夢物語のように思えたこのコンセプトも、近年のハードウェア、光学技術、コンピューティングの進化によって徐々に現実のものとなってきました。

AR初期の姿は、スマートフォンを通じて私たちの生活に登場しました。『ポケモンGO』のようなゲームや、Snapchatなどのアプリで使用されるカメラフィルターは、現実の風景にデジタル画像を重ねる体験を提供し、ARの可能性を垣間見せてくれました。しかし、これらの体験は依然として制限されたものであり、直感的で没入感のある操作とは言えませんでした。スマートフォンの小さな画面越しに見るしかなかったのです。

AR技術における大きな飛躍は、Microsoftが最初のHoloLensを発表した際に訪れました。これは、視界にデジタルオブジェクトを浮かばせて動きに反応させることができる、初の本格的なARヘッドセットの一つでした。革新的ではあったものの、本体は大きく、価格も非常に高く、主に企業や軍事、産業、医療分野を対象としたものでした。Microsoftはその後、改良版であるHoloLens 2を発表し、Magic Leapなどの他社も同様にエンタープライズ向けのARヘッドセットを展開しました。しかし、これらは一般消費者向けとは言い難いものでした。

皮肉なことに、AR業界における最大の変化は、専用のARデバイスではなく、VRヘッドセットによってもたらされました。MetaのQuest 3は、主にVRデバイスではありますが、高解像度のパススルーカメラを搭載しており、現実の風景に仮想オブジェクトを重ねる「ミックスドリアリティ(MR)」を実現しました。これにより、初めて一般消費者向けにAR体験が提供されたのです。AppleのVision Proも同様のアプローチを採用しており、パススルー機能付きのVRスタイルヘッドセットを通じてAR体験を提供できるという考えをさらに強化しました。まだ眼鏡のようなサイズには至っていませんが、これらのデバイスは開発者に新たな可能性を与え、ARソフトウェアの標準化にも寄与しました。

同時期に、Xrealのような企業が、視界にバーチャルモニターを投影するマイクロディスプレイ付きのARグラスを発売し始めました。これらは「持ち運べる映画館」や、ゲームや仕事向けの仮想モニターとして販売されましたが、厳密にはARではありませんでした。なぜなら、環境認識機能を持たず、カメラや空間トラッキングを備えていなかったため、現実とのインタラクションができなかったのです。さらに、投影できる映像は2Dの平面に限られ、奥行きや空間への固定表示はできませんでした。

メガネ型ARにおける最初の真の進歩は、2021年にSnapが発表したSpectacles ARグラスでした。これはまだ試作段階で機能も限定的でしたが、日常的な見た目を持つ空間認識型のARグラスとして重要なマイルストーンとなりました。それ以降、Qualcommのような企業が、省電力性と空間コンピューティングに最適化された専用チップを開発し、AR開発を加速させています。

Qualcommは次のように述べています:

「ARは現在最も要求の厳しい技術のひとつであり、通常のメガネより少し大きいサイズの中に、まるごと1台のコンピュータを収める必要があります。」

現在、いくつかの企業がARグラスやヘッドセットを発表または発売しており、ようやく一般消費者に向けた製品が登場し始めています。まだ開発中であったり、開発者やアーリーアダプター向けに限定されている製品も多いものの、その勢いは確かなものです。

本レポートでは以下の点について紹介いたします:

- 現在入手可能または発表されている最先端のARヘッドセットおよびグラス

- メガネ型デバイスが抱える光学・電力・熱設計・入力方式などの主要な制約

- 現在および将来的に期待されるARの活用事例

- 技術が進化する中で、ARグラスの未来がどのように変わっていくのか

ARグラスの時代は、まだ完全には到来していませんが、これまでになくその実現に近づいています。

ARヘッドセットのスペックを理解する

最新のARヘッドセットを検討する前に、性能を左右する主要なスペックについて理解しておくことが重要です。これらのスペックが示す意味を知ることで、生産性の向上、エンタメ体験、あるいは開発用途など、自身の目的に合ったデバイスをより的確に選ぶことができるようになります。視野角(Fov:Field of View)

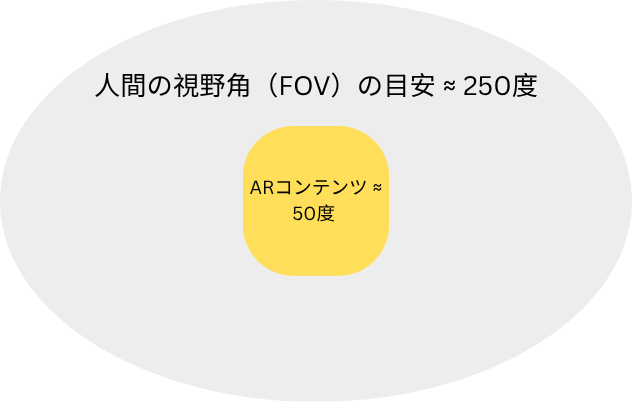

ARヘッドセットにおいて、最も重要なスペックの一つが視野角です。視野角とは、ユーザーの視界のうちどれだけの範囲がデジタルコンテンツで拡張されるかを表す数値で、度数(°)で示されます。

たとえば「30度」のFOVであれば、およそ250度ある視界の中で30度の範囲にARコンテンツが表示されるという意味です。視野角が広いほど、AR体験はより自然かつ没入感の高いものとなり、複数のオブジェクトを同時に表示することも可能になります。

現在市販されている多くのARグラスは40〜50度のFOVにとどまっており、SF映画で見られるようなパノラマ的な体験にはまだ到達していません。

明るさ(Brightness)

明るさは、特に屋外や明るい環境でAR映像がどれだけはっきりと見えるかを左右する重要な要素です。これは一般的に「nit(ニト)」という輝度の単位で測定され、数値が高いほど明るく見えやすくなります。ただし、明るさは数値だけで語れない部分もあります。一部のARグラスでは、サングラスのようなティンテッドレンズや偏光レンズを採用することで、外光をカットし、比較的暗い投影でも視認性を保つ工夫がなされています。そのため、単純に「ニトの数値が高い=見やすい」とは限らず、環境との相性も考慮する必要があります。

環境認識(Environmental Awareness)

真のAR体験を実現するには、デバイスが現実世界を正確に認識し、文脈に応じた反応ができる必要があります。多くのARグラスは、複数のカメラやマイクを用いて周囲の状況をリアルタイムでスキャンし、以下のような機能を可能にします:

- 音声コマンドの認識

- 物体の自動検出

- ユーザー操作への文脈的な対応

また、ARヘッドセットには「トラッキング方式」があり、大きく以下の2種類に分類されます:

- 3DoF(3 Degrees of Freedom):回転のみを追跡。視線方向に対してコンテンツを安定表示。

- 6DoF(6 Degrees of Freedom):回転+位置を追跡。ユーザーの動きに合わせて空間内の位置も反映。

こうした処理は多くの電力と演算リソースを消費するため、デバイスごとに機能の取捨選択やバッテリー持ちとのバランス調整が行われています。

フォームファクタ(本体構成)

ARグラスは、その構成方式によって使い勝手や性能が大きく異なります。主なタイプは以下の通りです:| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| オールインワン | コンピュート・ディスプレイ・バッテリーを内蔵 |

持ち運びやすく、シンプルな運用 |

バッテリー容量・処理性能に制限がある |

| デザード式 | ケーブルで外部モジュール(パック)と接続 |

メガネ部が軽く、発熱が分散される |

ケーブルが煩雑で、外部パックが必要 |

| スマホ連携 | スマホにUSB‑Cまたは無線で接続し処理をオフロード |

重さと性能のバランスが良い |

対応スマホが必要で、接続設定が必要 |

その他の注目ポイント

- 内蔵スピーカー/マイクの音質

- 重量や装着感(長時間使用への影響)

- デザイン性(公共空間での着用を想定)

こうした項目はスペック表では軽視されがちですが、実際のユーザー体験に直結する重要なファクターです。特に公共の場での使用や長時間の装着を考えると、音質・快適性・見た目のバランスは無視できません。

最新ARヘッドセットの紹介

Viture Luma Ultra

- 視野角(FOV):対角約52度

- 構成:外部ネックバンド型のコンピュートパック(puck)とのテザー接続。魚眼カメラ内蔵で高品質な6DoFおよびハンドトラッキングに対応

- 明るさ:約1250ニト(Proモデルからアップグレード)

- バッテリー:本体には非搭載。外部パックまたはホストデバイスから給電

- 日本販売:日本国内では現在も前世代モデルの「Viture XR Pro」が販売されており、本モデルはまだ販売開始されていない。

Viture The Beast(2025年10月発売)

- 視野角(FOV):対角約58度(同クラス最高レベル)

- 構成:USB‑C接続でホストと連携。内蔵3DoF対応。魚眼カメラなし(完全な6DoF非対応)。テザー接続必須

- 明るさ:約1250ニト

- バッテリー:内蔵バッテリーなし。接続デバイスからの給電のみ

- 日本販売:日本国内では現在も前世代モデルの「Viture XR Pro」が販売されており、本モデルはまだ販売開始されていない。

Snap Spectacles(第5世代・2024年開発者モデル)

- 視野角(FOV):対角46度のステレオウェーブガイドディスプレイ(解像度:約37ピクセル/度)

- 構成:完全スタンドアロン。Snapdragonプロセッサ2基搭載。スマホやpuck不要

- 明るさ:屋内外に応じて自動でレンズ色を調整(ダイナミックオートティンティング)。具体的なニト値は非公開

- バッテリー:約45分の連続使用。充電ケースで延長可能

- 日本販売:現時点では開発者向けプログラムを通じてのみ提供されているため、一般ユーザーが入手するのは困難

Xreal One Pro

- 視野角(FOV):対角約57度

- 構成:USB‑Cで接続。X1チップ搭載でネイティブ3DoF対応。オプションのXreal Eyeで6DoFも可能

- 明るさ:約700ニト

- バッテリー:内蔵なし。接続先デバイスから給電

- 日本販売:購入可能

Even Realities G1

- 視野角(FOV):対角約25度

- 構成:スタンドアロン型スマートグラス。Bluetooth経由でスマホと接続。基本的な空間UI搭載

- 明るさ:最大約1000ニト(自動調整機能付き)

- バッテリー:フル充電で約1.5日(平均36時間)使用可能。ケースによる2.5回分の再充電で最大約6日間利用可能

- 日本販売:購入不可

新型 Meta Ray-Ban / Oakley Meta AIグラス

- 発売時期:Ray Banは2023年に販売され、OakleyブランドのMetaグラスは2025年から2026年初頭の登場が予想されている。

- フォームファクタ:Oakleyはスポーツやウェアラブル利用を意識したスリムなメガネ型。Ray-Banとの共同モデルはAIとARを融合した設計が特徴。

- コンピュート構成:Meta AI、カメラ、各種センサーを内蔵するとされており、最終仕様によってはテザー型またはセミスタンドアロン型になる可能性がある。

- 日本販売:購入不可

今後登場予定のARヘッドセット

Snap Specs(Spectaclesの一般向けモデル)

- 発売時期:2026年に一般公開予定。

- フォームファクタ:現行のSpectacles開発者向けモデルと比べて、はるかに小型・軽量化されたシースルーレンズ採用のスタンドアロンARグラス。

- コンピュート構成:完全スタンドアロン。テザー(有線接続)やコンピュートパック、スマートフォンは不要。

- 主な機能:高度なハンドトラッキング、OpenAIやGoogle Geminiと連携したAI機能、空間認識、没入型オーバーレイ表示など。

Meta Orion ARグラス(Project Nazare)

- 開発者提供:2026年から開発者へのアクセスが拡大。

- コンシューマー向け発売:2027年以降と見られており、現行プロトタイプがそのまま一般販売される可能性は低いと考えられる。

- フォームファクタ:メガネ型で、視野角は約70度、重さは100g未満を目標。ワイヤレスのコンピュートパックとEMGリストバンドによる入力装置と併用。

- コンピュート構成:外部のコンピュートパックが必要な構成で、スタンドアロンではない。

Apple スマートグラス(ARグラス開発中と報道)

- 発売時期:2026年後半と噂されており、Vision Proの後継として登場する可能性あり

- フォームファクタ:Vision Proのような大型ヘッドセットとは異なり、日常使いに適した軽量なメガネ型ARデバイスになると予想されている。

- コンピュート構成:iPhoneとの連携、あるいは別売りのコンピュートアクセサリによる運用が想定されている(現時点では未確定)。

Android XRグラス(SamsungやGoogle、Xrealなどによる共同開発)

- 発売時期:プラットフォーム自体は2025年登場予定で、対応グラスは2025〜26年にかけて各社から登場見込み。

- フォームファクタ:Samsungの「Project Moohan」やGoogleの「Project HAEAN」など、Gemini AIとAndroid XRに対応したメガネ型デバイスが中心。

- コンピュート構成:一部はスタンドアロン型ですが、デバイスによってはテザー接続が必要なものも含まれる。

現状の課題と今後の進化

ARグラスは徐々に一般市場に浸透しつつありますが、重量・電力効率・演算性能のバランスをどう取るかは依然として大きな課題です。処理能力を高めれば高めるほど消費電力も増え、それに対応するためにはバッテリーの大型化が必要になります。そうすると、結果として重くかさばるデバイスとなり、日常的に身に着けるメガネ型としての利便性が損なわれてしまいます。この繊細なトレードオフが、ARグラスに搭載できる機能の範囲を大きく制限しているのです。ディスプレイ技術の面でも制約があります。現在主流のARグラスはマイクロプロジェクターやウェーブガイド方式を採用しており、視野角(FoV)は約50度が一般的です。これは人間の自然な視野の一部にしか情報を表示できないことを意味します。今後、70度以上の視野角を目指す製品も発表されていますが、それでも人間の視界全体を覆うような没入感のある体験にはまだ達していません。

バッテリー技術に関しては、次世代型の選択肢としてシリコンカーバイド(SiC)電池が登場し始めています。これは従来のリチウムイオン電池と同程度の重量を保ちつつ、最大30%高いエネルギー密度を実現する可能性があり、サイズや重さを増やすことなく使用時間を延ばせると期待されています。

一方で、Qualcommのような企業は、ウェアラブルデバイス向けのコンピュート最適化に注力しています。同社はAR専用チップセットや、スマートグラス単体で動作する小型言語モデル(SLM)を開発。これにより、音声や映像データをクラウドに送信せずローカルで処理でき、プライバシーを守りながら反応の速いAI体験を提供できるようになります。

さらに、今後の普及においてはファッション性やユーザーの好みに合うデザイン性も重要な要素となります。たとえばMetaのRay-Banスマートグラスは、2023年の発売以来200万台以上を販売するなど、高機能でありながら日常に溶け込む外観が支持された好例です。今後は見た目と性能の両立がARグラスの普及を左右する鍵となるでしょう。

最後に

QualcommやGoogleといった業界リーダーがARグラスの開発に多大な投資を行っていることは、パーソナルコンピューティングの未来がスマートフォンのその先に向かっているという強い確信の現れです。これからの時代、スマートフォンを携帯するだけでなく、常に装着可能な軽量スマートグラスを通じて、デジタル体験を拡張する未来像が描かれつつあります。さらに、これまでVR領域に注力してきたMetaや、従来ARに慎重だったAppleといった企業までもが、正式発表や業界筋の有力情報を通じてARグラスへの注力を明らかにしつつあります。こうした動きは、単なる流行ではなく、テックジャイアント各社がARを「次の人間とコンピュータのインターフェース」として本格的に位置づけ始めていることを示しています。

このような技術的・戦略的な流れを踏まえると、将来的にスマートグラスがスマートフォンと同じくらい当たり前の存在となり、デジタル世界への自然なゲートウェイとなる日もそう遠くはないかもしれません。

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エンジニアによるコラムやIDグループからのお知らせなどを

メルマガでお届けしています。