関連するソリューション

業務改革

AI

サイバー・セキュリティ・ソリューション(CSS)部

エバンジェリスト フェロー 関原 弘樹

こんにちは!

CSS部エバンジェリスト フェローの関原です。

ここ

3

年くらい映画館に足を運んだ記憶がない私ですが、多彩なキャストに興味を持ち、話題の映画「七つの会議」を鑑賞してきました。

「倍返しだ

!!

」という台詞を耳にしたことがある程度で、池井戸氏の作品を全く知らない私でしたが、映画の舞台は国内製造業大手グループ傘下の中堅メーカの社内での出来事、というかなり組織人(サラリーマン)が想像しやすいものでした。

設定的にちょっと古いとか整合性が取れないと感じたところはありましたが、様々な人物の視点から進められる前半と、それぞれのつながりが明らかになる後半からなるストーリーがテンポよく描かれており、私は謎解きの面白さを感じるとともに、各人物の行動とその源となる

「IDentity」

の描き方に非常に興味を惹かれました。

さて、今回も「

ID

の時代」ということで前回のコラムの続きとなりますが、話はガラッと変わります。

■行動・データ その源

PCやモバイルデバイスを使っての情報の検索

/

取得はもとより、

EC

サイト経由の商品やサービスの購入、

SNS

アプリケーションやオンラインゲームでの他人とコミュニケーション等…

前回のコラムでも触れている国家とサービス事業者との間で激しいバトルとなっている「個人データ」の問題の源となっていますが、ビジネス

/

プライベートを問わず現代社会に生きる我々は、日夜

ICT

を駆使しオンライン

/

オフラインの活動をつづけ、自らの個人データをサイバー空間上にアップロードし続けています。

なぜでしょう?

生活のために必要? 娯楽? 本能?

ここでは

「欲望」

というキーワードで展開してみましょう。

■欲望と

「IDentity」

つながりと原動力

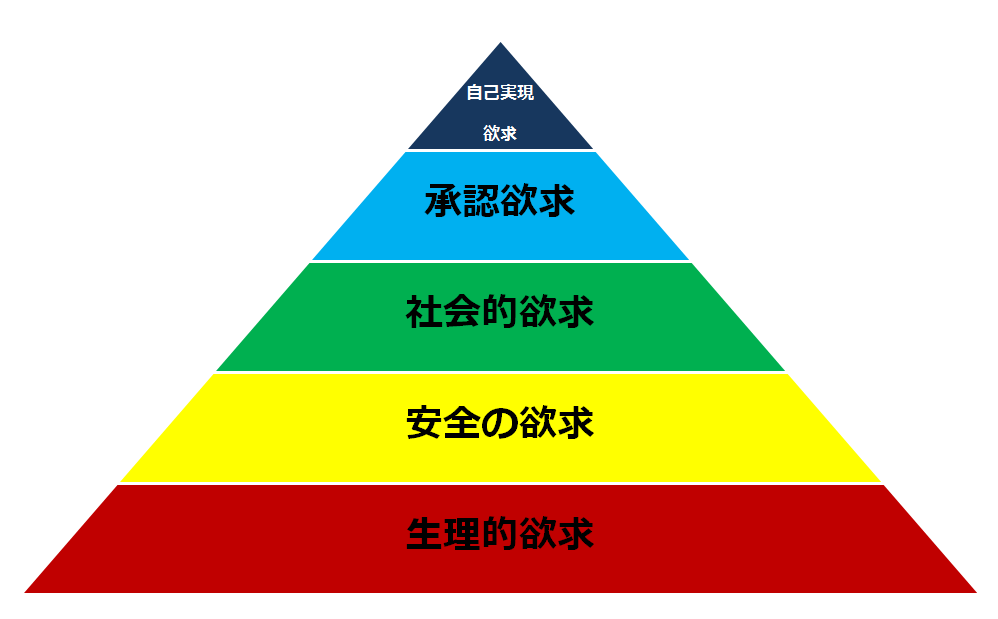

IPAに親しんでいる方にはおなじみのマズローの欲求段階説

人間の欲求には様々なものがあるが、実現段階をレベルで分けて説明できるというやつです。

これらの欲求を下位レベルから上位レベルに向けてどんどん実現していきたい、実現していこうとする原動力。

今回のコラムではこれを

「欲望」

と定義しておきます。

下からいきます。

[

生理的欲求

]

例えば、食欲、睡眠欲等の生命活動に不可欠な重要なものが含まれます。このレベルは本能と解釈されることも多いかもしれません。

[

安全の欲求

]

安定した衣食住の確保をしたい等、個人の生命活動に悪影響を与えない環境を欲するのがこのレベルです

[

社会的欲求

]

家族から始まり、会社や組織への参加や他人とのコミュニケーションを通じて自分の価値を認識したいというもの。このレベルから他人や社会という他の主体を対象に含むものとなってきます。

このレベルまでは育ってきた環境にも大きく影響されますので、未成年者がこの欲求に関して問題を抱えているという例を聞いたことある方も多いのではないでしょうか。

[

承認欲求

]

自分の能力や人格を他人に認められたいという欲求。

オンライン

/

オフラインのスポーツ

/

ゲームで勝敗を争い、ビジネスでは出世競争だったり、政治では権力闘争となったりという原動力はこのレベルから始まります。

金銭的に成功を収めた後は寄付やパトロネージュで社会貢献をアピールというのも含まれますし、ドロップアウトしてそこに乗らない人は自分の価値観でゆるい人生を楽しんでいるアピールをするというように方向性は様々です。

今の

SNS

が既存メディアを超えて強力なメディアとなっているのはこのあたりの欲求

-

欲望がいかに強いかの証左でしょう。

このあたりは社会の発展の源になる力を持つので決して悪いものではないですが、エスカレートした結果が「マウンティング」という単語の流行かなと、個人的な印象を持っています。

ちなみにここまでのレベルの欲求は「足りないとマイナスなるが、十分でもプラスにはならない」という位置づけがされています。

[

自己実現欲求

]

これは人間が自己のすべての能力を発揮してできることすべてを行いたい、自分だけが可能な何かを創造

/

実現したいという欲求と説明されています。

本コラムをお読みいただいている皆様もこのレベルの欲求としていくつか思い浮かぶものがあるでしょう。

このレベルになると

本当に人間らしい/人間だけが持つ欲求となりそれ自体が目的となるもの

と位置付けられます。

となるとこれは各個人の独自性、

「IDentity」

の確立のための欲求とも言えます。

そうです。

つまり、

「欲望」

は

「IDentity」

の確立のための原動力となるということです。

■人間・

AI

特化した技術

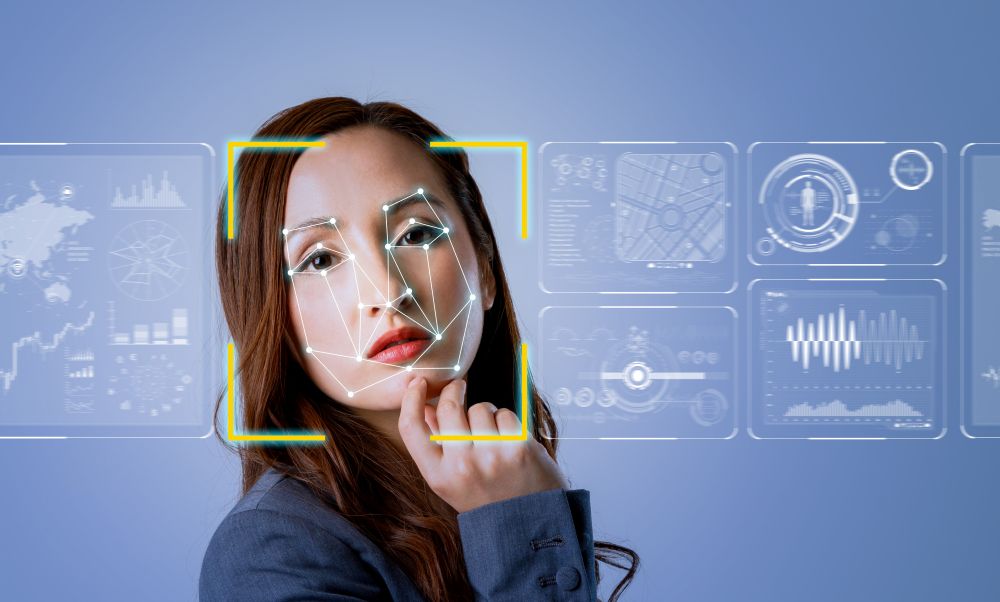

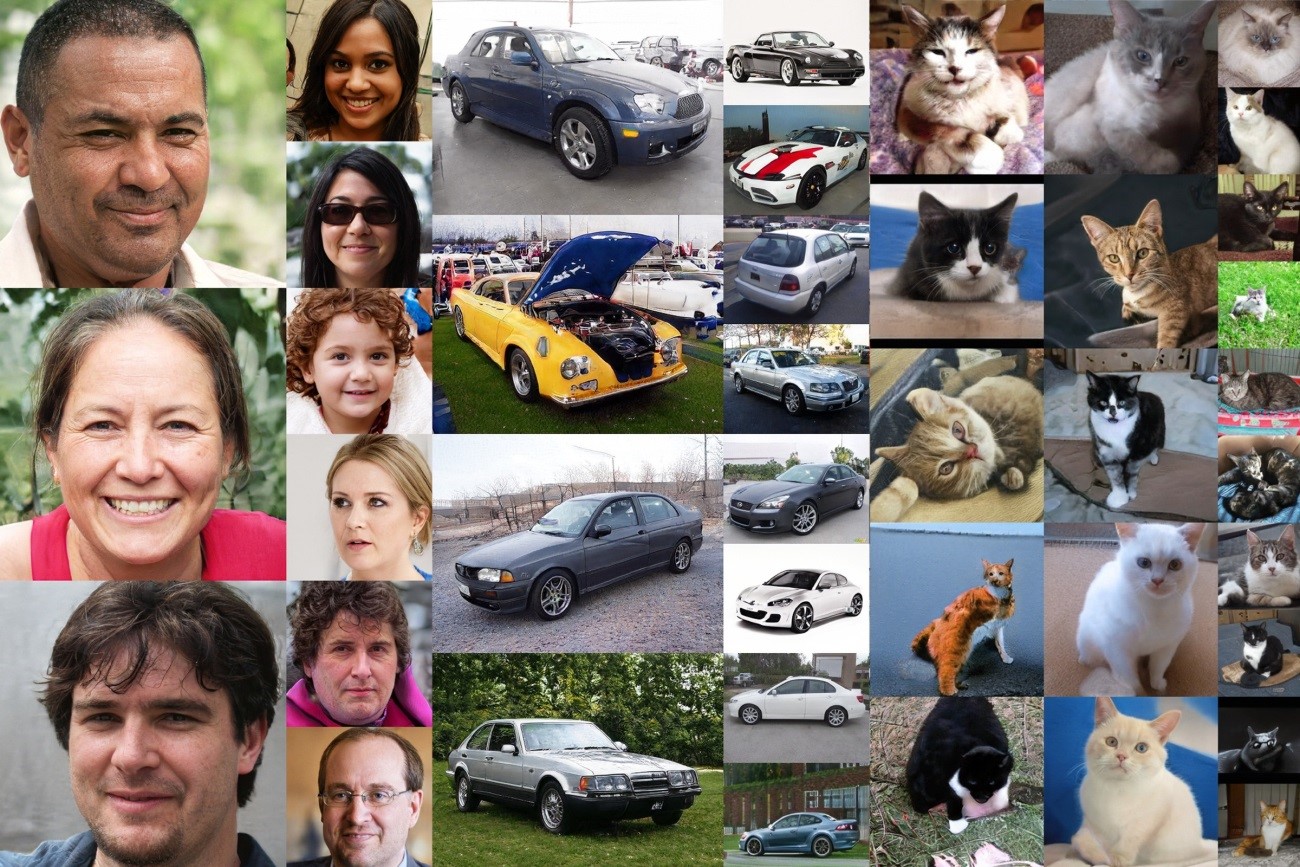

Algorithms learned to generate these photo-real images by studying millions of real images. NVIDIA

Is This Photo Real? AI Gets Better at Faking Images

外部サイト:

※出典

この写真に写っている人・生物・物体はすべて実在のものではないということです。(私には検証できません)

これらはすべて

AI

が人間の投入したデータを学習し、キーワードと関連つけて画像を生成しているようです。

また、同様に今月にはこんなサイトも広くニュースで紹介されました。こちらも

GPU

※のトップベンダ

NVIDIA

のエンジニアによるもののようです。

外部サイト:

※

GPU Wikipedia

■

This Person Does Not Exist

-

この人物は存在しません

外部サイト:

※出典

アクセスするたびに人間の顔写真がダウンロードされますが、これらもすべて実在の人物ではないということです。

関連ニュースサイト

外部サイト:

※まるで本物

--

実在しない人の顔写真を

AI

で生成するウェブサイトが公開

その真偽の判断が人間にはできない画像を

AI

が学習を通じて作成できるということは

”

その点に限っては

”AI

が人間を超えたといっていいかもしれません。

#このようなニュースを見るたびに、もはや写真

”

単体

”

では何のエビデンスにもならないのだなと感じます

#フェイクニュースや真実めかした噂も簡単に流布できます。各個人のリテラシーが非常に重要です。

■汎用

AI

シンギュラリティと自己の再創造

さて、いまでは話のネタとしてポピュラーになった感がある、「シンギュラリティは来るのか? 来るとしたらいつなのか?」という問い。

シンギュラリティ(技術的特異点)の本来の意味は文字通り技術的な観点での時系列上の特異点(つまり飛脚で通信していた江戸時代に突然スマホとモバイルキャリアが出現するような非連続性が発生するような事象)ですが、人によって異なった概念で語られています。

現時点で、囲碁や将棋で圧倒的な強さを発揮したり、複数の動画から同一人物を判別しピックアップしたりするような、特定の領域で人間をはるかに超える

AI

が存在しますので、ここではシンギュラリティを

人間に創造された強い(汎用型)

AI

が人間の関与なしに活動し続け、人間以上の

知性

を獲得し、自己を再創造し、人間の生活に

大きな影響

を与え始める時点

としておきましょう。

Wikipediaで技術的特異点を確認すると「(頭脳が機械的に強化されていない)人類に代わって汎用人工知能、あるいはポストヒューマンが文明の進歩の主役に躍り出る時点」との記載もあるのでそう大きく外れた定義ではないと考えられます。

外部サイト:

※出典

では、現在の多く存在する特化型

AI

がこの定義によるシンギュラリティ

「人間の関与なしに活動し続け、人間以上の

知性

を獲得し、自己を再創造」

するというレベルにダイレクトに到達するか?

というと現実の研究成果を見てもなかなか難しそうです。

アルゴリズムの問題、データの問題、コンピューティングリソースの問題……

ボトルネックはいろいろあるでしょうが、他にも何か本質的な問題があるのでしょうか?

■

AI

・欲望 変化と時間

マズローの説でいう

[

自己実現欲求

]

、人間の最高のレベルの欲求であり自己による創造

/

自己の実現へ欲求はその下位レベルの他者との関連性、つまり社会性を持った欲求をベースに生まれます。

とすると、

AI

がシンギュラリティで

「人間の関与なしに活動し続け、人間以上の知性を獲得し、自己を再創造」

するためには、

AI

も同様に何らかのネットワークを通じて自律的に動作する複数の

AI

同士が

社会性というレベルでお互いを関連

させていき、最終的には各

AI

がそれぞれの

「IDentity」

を獲得することが必要ではないかと私は考えます。

そして

「IDentity」

を確立する原動力は

「欲望」

と前のセクションで展開しています。

つまりシンギュラリティの到来には

AI

が

「欲望」

を持つ必要があるのでは?という問いになってきます。

仮にこれが正しいとして、

AI

は

「欲望」

を持つことができるのでしょうか?

AIといっても所詮はプログラムにすぎず、事前にデプロイされたコードのアルゴリズムに基づき動くので、そのアルゴリズムそのものが

「欲望」

だといえるかもしれません。

人間の祖先も

40

億年前は本当に単純な生物でした。単純なアルゴリズムや少ないデータが起点でも十分な時間があれば

AI

が人間と同等レベルに近い

「欲望」

を持った自己を再創造することは可能かもしれません…

シンギュラリティが到来したときに

AI

が自己のセキュリティ、セーフティ、権利、価値観についてどのような欲求をもつのか非常に興味のあるところですが、残念ながらその時までに私はもちろん人類も絶滅している可能性が高いと感じています。

■

ID

の時代

シンギュラリティがどうであれ、人間が持つ欲望は自己の

「IDentity」

確立の大きな原動力です。各個人が

「IDentity」

による独自性や価値観を生かすことができれば、それはこれからの時代を生き抜くための大きな武器となるでしょう。

前回、今回のコラムの

2

つのテーマでご覧いただいたように今後のセキュリティと社会を考えていくうえで

「ID」

という視点とその解釈は非常に重要な意味を持ってくると考えています。

前回同様、

2019

年以降さまざまな意味で

「ID」

の時代が来るであろうということを申し上げて、今回も筆をおかせていただきます。

ではまた、次回のエントリーでお会いしましょう。

Hiroki Sekihara CRISC, CISSP, CEH, PMP, CCIE #14607

当サイトの内容、テキスト、画像等の転載・転記・使用する場合は問い合わせよりご連絡下さい。

エバンジェリストによるコラムやセミナー情報、

IDグループからのお知らせなどをメルマガでお届けしています。