関連するソリューション

業務改革

AI

フェロー 関原 弘樹

先日、都内の庭園にある梅林を散策しているとチョットした発見がありました。

品種ごとに大小紅白の花が咲く様々な梅の木を並んでいる側面から見ると2色の花が重なり合い、立体的な美しいアンサンブルを楽しむことができます。

桜と比べて枝につく花の密度が低く、花弁のサイズも小さい梅ならではの視点でした。

A red-flowered plum tree and a white-flowered plum tree stand in a dry winter garden.

https://labs.openai.com/

今回のコラムではAIチャットボットサービスにセキュリティ対応組織のベストプラクティスに関するドキュメントを読み込ませ、AIチャットボットサービスの機能とドキュメントに記載してあるベストプラクティスについて同時に確認していくということをやってみたいと思います。

利用するAIチャットボットサービスはこちら

Humata - GPT for your files

https://www.humata.ai/

ドキュメントはこちらです。ISOG-Jという組織がリリースしています。

セキュリティ対応組織の教科書 第3.0版 (2023年2月)

https://isog-j.org/output/2023/Textbook_soc-csirt_v3.html

事前の確認

Humataとは?

SaaSとして提供され、PDFでドキュメントをアップロードすると

- ドキュメントの要約

- 翻訳

- ドキュメント内容に関する日本語での質問

- ドキュメント内容に基づく新たな文書の生成

大流行中のChatGPTでは今のところPDF等のドキュメントをアップロードし、その内容についてチャットで対話することができないようなのでここが一番の違いですね。

簡単に調べたところ、U.S.はTexasの”Tilda Technologies Inc.”という企業が提供しているようですが詳細は不明でしたのでサービスについての信頼度は高いとは言えないかもしれません。

https://www.humata.ai/About

https://www.humata.ai/About ISOG-Jとは?

ISOG-Jについて 概要

https://isog-j.org/about/overview.html

となります。

セキュリティ機能についても特にCSIRTやSOCといったその運用面で中心となる組織や人材に強みを持つ事業者が中心となる組織です。

https://isog-j.org/

https://isog-j.org/ セキュリティ対応組織の教科書 第3.0版とは?

| 2016/11/25 | 初版作成 |

| 2017/10/03 | 第2.0版作成

|

| 2018/03/30 | 第2.1版作成

|

| 2023/2/13 | 第3.0版作成

|

“2016 年に初版が発行され、当時は個別に語られることが多かったインシデント対応やセキュリティ運用、脆弱性診断など、セキュリティに関わる業務を広範に整理し、内製(インソース)か外注(アウトソース)かなども含め、組織としてどのように全体観を持ってサイバーセキュリティ対応を実現するか方向性を示した。

その後 2017 年に第 2.0 版(2018 年に第 2.1 版)として改版、組織的なサイバーセキュリティ対応を継続的な営みに昇華できるように成熟度の考え方やそのセルフチェックシートなどを追加し、より体系的な整理を進めた。”

そして今回リリースの第 3.0 版では「X.1060 フレームワークの活用」というサブタイトルが付けられています。

X.1060(Framework for the creation and operation of a cyber defence centre/サイバーディ

フェンスセンターを構築・運用するためのフレームワーク)は、2021 年にITU-T(国際電気通信連合電気通信標準化部門)がXシリーズ(データ網及びオープンシステムコミュニケーション及びセキュリティ)として勧告した国際標準です

---

一般にこれらの国際標準としての勧告は基本的に諸外国を中心にその策定と調整が進むことが多いようですが、今回は策定の段階で日本のSOCの構築/運用に高い知見を持つ有識者が中心となって創り上げた成果物が照会され、多くのエッセンスが採用される形で勧告されたという経緯があるそうです。

素晴らしいですね!

---

活用という部分については教科書内で以下の様に語られています。

“X.1060/JT-X1060 は「組織において、ビジネス活動におけるサイバーセキュリティリスクを管理するためのセキュリティサービスを提供する主体」としてのサイバーディフェンスセンターを構築しマネジメントするためのフレームワークを提供している。

ISOG-J では、この国際標準化の流れを踏まえ、国際標準としての「X.1060」の新たな知見を取り込みつつも、より実践的なセキュリティ対応に繋げることができるような実用書とするべく「セキュリティ対応組織の教科書」を第 3.0 版として改版することとした。“

フレームワークとしての網羅性と実践的な使いやすさがポイントということですね。

また、”セキュリティに関わる業務を広範に整理”というところは必要な人材のスキルを明確にし、人材確保を容易にするといった目論見がありそうです。

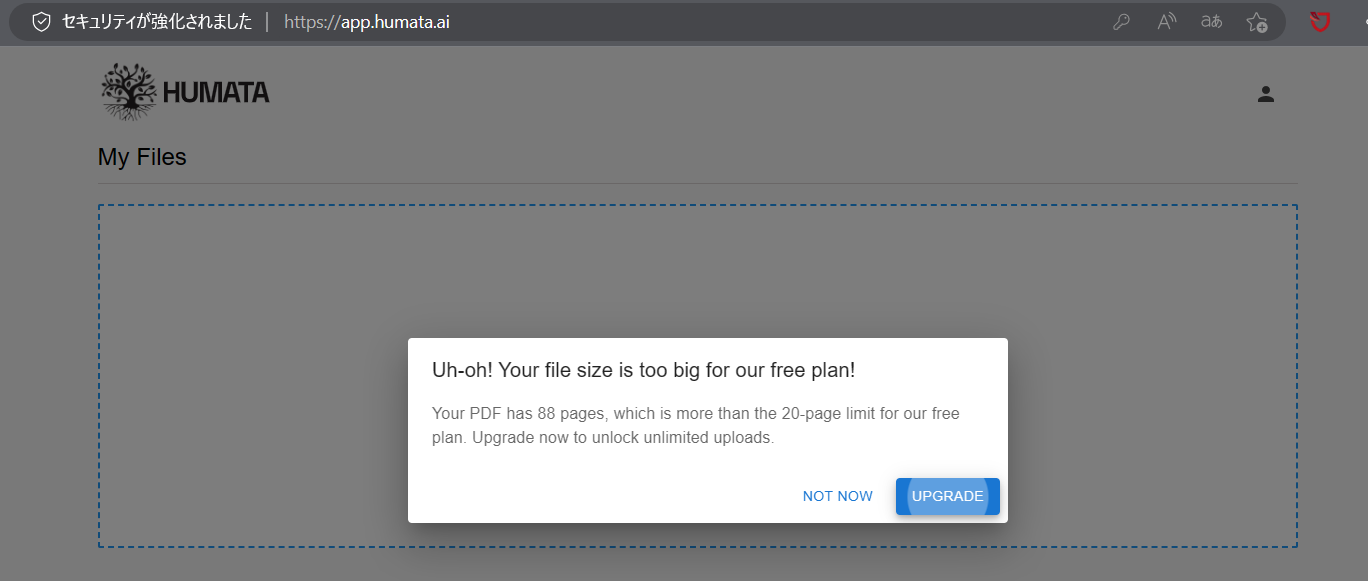

Humataをつかってみる

サイトにアクセスしメールアドレスを入力しパスワードを設定するとすぐにアカウントが作成できます。

さっそくPDFをアップロードしようとしましたがページ数が多すぎてFreeプランではアップロードできません。

アカウントを$14.99のProプランにUPGRADEします!

https://isog-j.org/output/2023/Textbook_soc-csirt_v3.0.pdf

をDLしドラッグアンドドロップするとファイルがアップロード出来ました。

OPENするとこのような画面が出てきます。

これで準備完了です。

Humataとの対話

チャットの回答は“必ずしも本教科書の内容を正確に反映しているとは限らない”ということをご了承の上ご覧ください。

Q. この文書を要約してください

A. この文書は、日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)と日本セキュリティオペレーションプロバイダーカウンシル(ISOG-J)による、SOC(セキュリティオペレーションセンター)とCSIRT(コンピュータセキュリティインシデント対応チーム)のための教科書の第3版について説明しています。

この教科書は、SOC/CSIRTの重要性、サービス、役割、評価などについて説明しています。

また、CDC(サイバーディフェンスセンター)の概念についても説明しています。

この教科書は、組織のセキュリティ対応能力を向上させ、経営陣、管理職、現場スタッフにガイダンスを提供することを目的としています。

X.1060/JT-X1060フレームワークに基づいて、CDCの役割、サービス、評価、組織構造などについて説明しています。

また、セキュリティ対応組織の役割や構造についても説明しています。

この文書は、セキュリティ対応組織の存在意義や、セキュリティ対応組織の構築プロセス、セキュリティ対応組織の役割やサービス、セキュリティ対応組織の評価などについて詳しく説明しています。

(改行はこちらで入れました)

コメント: “日本セキュリティオペレーションプロバイダーカウンシル”はともかく確かによくまとまっていますね。出てくる必要な用語についてはさらに深堀していく必要がありそうです。

Q. セキュリティ対応組織の定義はどのようなものですか?

A. 「セキュリティ対応組織」とは、セキュリティ業務に関連する組織全般を指し示す言葉であり、CSIRTやSOCなどのセキュリティ対応組織を含みます。

組織内や社内の業務のシステムだけでなく、ビジネス部門が持つビジネスのためのシステムに関しても監視やインシデントの対応を行う必要がある場合があります。

組織によっては、子会社の吸収やM&Aにより、複数のセキュリティ対応組織で連携することもあります。

また、セキュリティ対応組織は、CSIRTやSOCなどの組織で構成され、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を行います。

セキュリティ対応組織は、組織内のセキュリティリスクを最小限に抑えるために必要な組織であり、セキュリティ対応組織が存在することで、組織内のセキュリティインシデントに対応するための迅速かつ効果的な対応が可能となります。

Pages: 8,13,14

コメント:個別の質問にはリファレンスとなるページ番号が出てきます。

ここでは教科書内に“サイバーディフェンスセンター(CDC):組織において、ビジネス活動におけるサイバーセキュリティリスクを管理するためのセキュリティサービスを提供する主体”というX.1060の定義があるのでズバリここを回答としてピックアップして欲しかったですね。

Q. セキュリティ対応組織の存在意義とはなんですか?

A. セキュリティ対応組織の存在意義は、組織内で発生するセキュリティインシデントに対応するために必要なセキュリティ業務を担当することにあります。

セキュリティ対応組織は、CSIRTやSOCなどの組織で構成され、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を行います。

また、セキュリティ対応組織は、セキュリティ監視、脅威インテリジェンス、脆弱性管理、セキュリティアーキテクチャの設計など、より幅広いセキュリティ業務を担当することがあります。

セキュリティ対応組織は、組織内のセキュリティリスクを最小限に抑えるために必要な組織であり、セキュリティ対応組織が存在することで、組織内のセキュリティインシデントに対応するための迅速かつ効果的な対応が可能となります。

Pages: 8,13,14

コメント:なかなかいいですね!課金した甲斐があります。

Q. X.1060/JT-X1060フレームワークについて教えてください。

A. X.1060/JT-X1060フレームワークは、ITU-T(国際電気通信連合電気通信標準化部門)によって策定された、サイバーディフェンスセンター(CDC)を構築し、運用するためのフレームワークです。

このフレームワークは、組織において、ビジネス活動におけるサイバーセキュリティリスクを管理するためのセキュリティサービスを提供する主体としてのCDCを構築し、マネジメントするためのものです。

X.1060/JT-X1060フレームワークは、CDCの役割、サービス、評価、組織構造などについて説明しています。

また、JT-X1060として日本語版も公開されており、国内標準としても採用されています。

このフレームワークは、組織のセキュリティ対応能力を向上させ、経営陣、管理職、現場スタッフにガイダンスを提供することを目的としています。

Pages: 6,29

コメント:なるほど。そうなるとサイバーディフェンスセンター(CDC)についてもう少し知りたくなりますね。

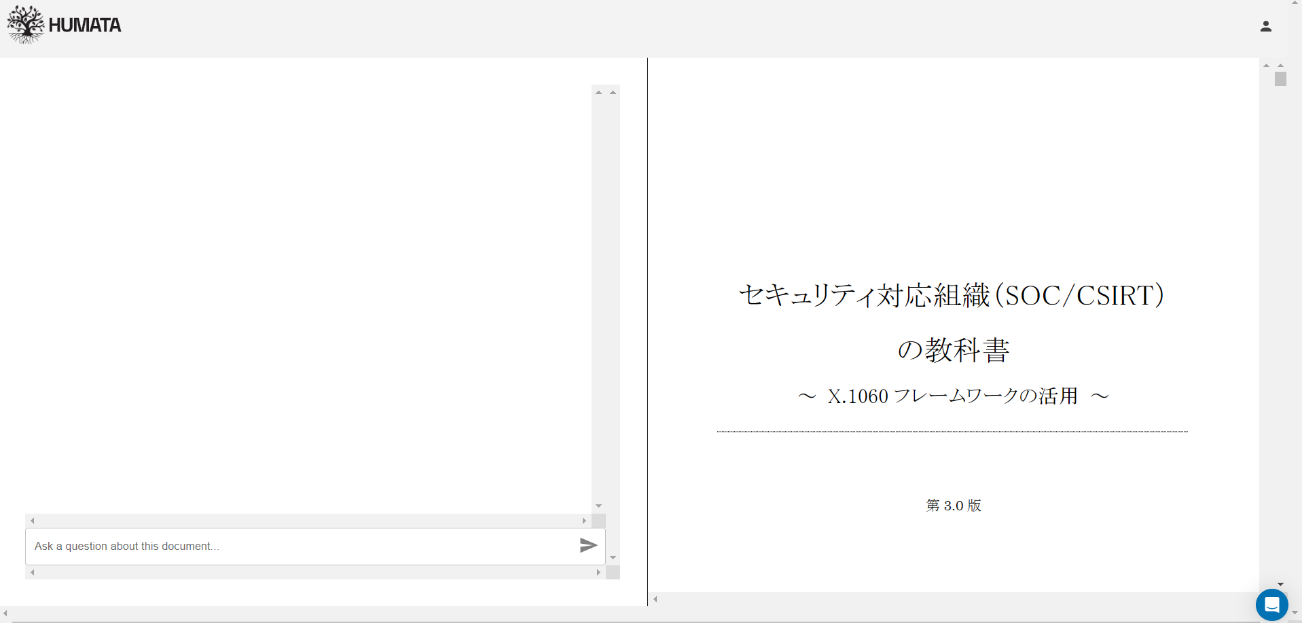

Q. サイバーディフェンスセンター(CDC)について説明してください。

A. サイバーディフェンスセンター(CDC)は、組織において、ビジネス活動におけるサイバーセキュリティリスクを管理するためのセキュリティサービスを提供する主体です。

X.1060/JT-X1060フレームワークにおいて、CDCは、組織内でサイバーセキュリティに関する業務を統括する存在として位置づけられています。

CDCは、CSIRTやSOCなどのセキュリティ対応組織を含み、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を行います。

また、CDCは、セキュリティ監視、脅威インテリジェンス、脆弱性管理、セキュリティアーキテクチャの設計など、より幅広いセキュリティ業務を担当することがあります。

CDCは、組織内のセキュリティリスクを最小限に抑えるために必要な組織であり、セキュリティ対応組織が存在することで、組織内のセキュリティインシデントに対応するための迅速かつ効果的な対応が可能となります。

Pages: 8,9,10,11

コメント:よい回答だと思いますがHumataもそのWebインターフェイスではテキストしか扱えませんので参考として教科書内から図を引用します。

そういえば、われわれがコンサルティングサービスを提供している企業ではCDCのような組織を「セキュリティ委員会」と呼んでいるところもあります。

Q. CSIRTとSOCの違いはどのようなものですか?

A. CSIRTとSOCは、両方ともセキュリティ対応組織の一種であり、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を行いますが、その役割には違いがあります。

CSIRTは、Computer Security Incident Response Teamの略で、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を専門的に行う組織です。

CSIRTは、セキュリティインシデントの深刻度に応じて、適切な対応を行います。

また、CSIRTは、セキュリティインシデントの原因を特定し、再発防止策を提案することもあります。

一方、SOCは、Security Operations Centerの略で、セキュリティインシデントの検出、分析、対応を行う組織ですが、主にセキュリティ監視を担当します。

SOCは、セキュリティインシデントを検出し、適切な対応を行うことで、セキュリティリスクを最小限に抑えます。

また、SOCは、脅威インテリジェンスや脆弱性管理など、より幅広いセキュリティ業務を担当することがあります。

つまり、CSIRTは、セキュリティインシデントの深刻度に応じて、専門的な対応を行う組織であり、SOCは、セキュリティ監視を担当し、セキュリティリスクを最小限に抑えるための業務を行う組織です。

Pages: 10,13,33

コメント:仰る通りですね。チャットボットは同じ質問に対して異なる回答を返すことがありますが、この質問への別の回答として「SOCはセキュリティアーキテクチャを設計する」だの「SOCはCISRTより幅広いセキュリティ業務を担当する」と出鱈目を言い出してどうしようかと思いました。

Q. セキュリティ対応組織を人材の面で効率よく運営していくためにはどのようなことが大切ですか?

A. このテキストからは、セキュリティ対応組織を効率的に運営するためには、以下のことが重要であることが示唆されています。

1. セキュリティ対応組織のマネジメントプロセスを明確にすること。

2. セキュリティ対応組織の詳細なカテゴリーやサービスを列挙する前に、大枠の実行サイクル、マネジメントプロセスについてイメージを持つこと。

3. セキュリティ統括機能を4つの類型で整理し、適切な部署を設置すること。

4. セキュリティチームに、推奨レベルを含めたサービスを割り当てること。

5. 定期的な改善を図るために評価プロセスを行い、評価結果を基に再度構築プロセスを開始すること。

6. 見直すためのきっかけを常に探し、組織の形を再構成していくこと。

これらのことを実践することで、セキュリティ対応組織をより効率的に運営し、人材の面での効率化を図ることができます。

Pages: 14,15,22,42,43

コメント:わかりやすい回答ですね。個人的にはこの質問への回答が本書のさわりだと感じています。補足するとセキュリティ対応組織をコスパ良く構築し運営していくためにはその役割を適切に定義し、インソース、アウトソースの必要性を十分に考慮し、必要十分なスキル(高すぎず低すぎず)を持った人材に適切にアサインすることが重要だということです。

セキュリティ対応組織が担っている業務の効果と効率を決めるのは集められた人材のアンサンブルです。

--

確認したいことはまだまだたくさんありますがスペースの関係上ここまでにします。

#ファイルをアップロードしてすぐのタイミングと一晩経ってからのタイミングで同じような質問をしましたが、すぐのタイミングでは突っ込みどころ満載のかなり間違った回答を返していたのに対し、一晩経ってからのタイミングでの回答はかなり精度が上がっていると感じます。気のせいかもしれませんが。

AIチャットボットについて

- 回答の深さを探り有益な答えが引き出せる質問を設定する

- 回答について疑わしい部分があれば人力で調べ直す

(これが必要ならあまり意味がないという意見もあるでしょうが。。) - 機密情報を打ちこまない

また、サービスの利用中Web画面が何回かリセットされて落ちました。ブラウザは生きているので画面を更新してすぐにリトライできますが、この手のサービスでよくあるように同じ質問を何回か入力してみると異なる回答を返してくる場合があります。

おわりに

クラシカルミュージックの場合、2~8人程度の室内楽ではそれぞれの奏者の自発的な呼吸と対話をもってアンサンブル創り上げますが、オーケストラでは指揮者が全ての決定権を持ちアンサンブルを進めていきます。

A conductor conducting a classical music concert.

https://labs.openai.com/

https://labs.openai.com/ 19世紀に活躍した名指揮者はこんな言葉を残しました。

“悪いオーケストラというものは存在しない。悪い指揮者がいるだけだ。”

組織においてメンバーの自主性を尊重する現代においてもこの言葉が通用するのかについては諸説あるでしょう。

ではまた、次回のエントリーでお会いしましょう。

Hiroki Sekihara,

CGEIT, CRISC, CISSP, CCSP, CEH, PMP, CCIE #14607 Emeritus,

AWS Certified Solutions Architect – Professional,

AWS Certified Security – Specialty,

Azure Solutions Architect Expert,

Google Cloud Certified Professional Cloud Security Engineer,

Oracle Cloud Infrastructure 2021 Certified Architect Professional,

Oracle Cloud Platform Identity and Security Management 2021 Certified Specialist,